埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

関東

【ピークハント&ハイキング】釜伏山

アオダモ咲く釜伏山

山域山名:寄居町釜伏山(582m)

期日:2025年5月13日(火)

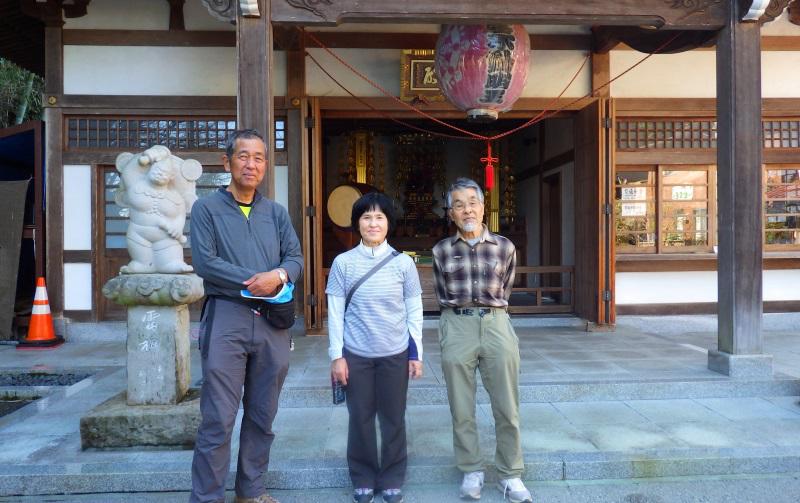

参加者:L橋本 相澤 福井

行動記録:波久礼駅8:15-日本の里9:35-釜伏山11:10/11:35-塞神峠経由-野上駅14:10

上:アオダモは山頂付近に咲いていた 下:関東平野を望む

<天気晴れ>前日は曇だったが、今日は快晴に近い。空は青く、木々はすっかり青葉になり、強い朝日に緑の陰影がはっきりしている。集合場所の波久礼駅に3人が定刻に集合、出発した。若いハイカーが1人いたのみ。交通量の多い140号を横断、玉淀湖にかかる寄居橋を渡る。このダム湖の水は多く、周囲の緑を写す。風布方面に向かうと車も人も少なく静かだ。

途中から、風の道(釜伏川沿いの遊歩道)に入る。直ぐに夫婦滝があり、透明な水が白い滝となって落ちる。民家の花壇の花が鮮やかだ。道は釜伏川沿いに姥宮神社まで続く。植林地、雑木林内の道で、沢の瀬音がする。林内だが、林床には、アオキが生えていて赤い実が目立つ。この道は寄居町が管理しており、沢には橋や飛び石が設置されている。数年前の洪水では、被害があったが、その後修理をして歩きやすくなっている。沢沿いで地面が湿っており、ウワバミソウ、ユキノシタ、ワサビなどが生えている。白い花の草などがある。(名前不明)シダも繁茂していて、その葉はシンメトリックで模様が綺麗だ。参加者3人とも花好き、植物好きで話が弾む。薄紫の花が咲いている。後で調べると、中国原産の外来種セリバヒエンソウだという。綺麗だが外来種とは、・・・複雑な気持ちになる。黄色のクサノオウ(毒草)も咲く。大岩があると、イワタバコの葉がたくさんついている。ピンクの花が咲く頃は綺麗だろう。小さなイトトンボが飛んでいたり、耳をすませばカジカガエルの鳴き声が聞こえたりと、本当に自然豊かな沢沿いの道だ。ウグイスも大きな鳴き声でさえずる。ガビチョウもうるさい程だ。植物はこの時期、毎日変化していると感じる。

姥宮神社の裏側から入り、車道に抜ける。この神社の大杉は一見の価値がある。三峰神社の大杉に敗けない太さ、高さだ。車道をしばらく歩く。旧小学校分校前広場で一旦休憩。植物を見ながら歩いたので予定時間よりもかかる。

上:谷の入口にある夫婦滝 下:塞神峠からは山道に入る

日本水の汲み場に続く車道から、左の道に入る。杉林の中、沢沿いの道を登る。林床にはアジサイ系の白い花が目立つ。湿度も高いのだろう、杉の根元は苔が生えている。車道から、登山道に入り徐々に高度を上げる。そして、右手に大きな岩壁が見える場所の階段を登り、尾根に出て、ここで小休止。後は尾根を辿る。汗が出てくる。

釜伏山続く尾根は、狭く、急だが、ここの岩は長瀞と同じ変成岩でできていて、地層が水平なので、急坂も階段状になっていて登り易い。道の傍につかまりやすい立ち木もある。少し登ると、ツツジの多い尾根があり、この場所は、4月には、ヤシオツツジが咲いていた。西上州の岩峰と同じツツジがここに咲いているとは最近まで知らず、この山の魅力が増えた。だが1月経った今は新しい芽が出ているのみ。ここには五葉ツツジの石碑がある。以前、この付近にはアオダモが咲いていたが、今年はない。若葉の雑木林を登っていくと、日本水水場に続く道の分岐がある。ここが、地質の境で、山側が急坂になり、山は蛇紋岩でできている。寄居方面から見るとこの山の山頂部は半球状になっている。道に出ている深緑の岩に磁石を付けると弱いながらも引き付けられ、鉄などの金属を含んでいることが分かる。蛇紋岩は、金属を含み塩基性で、植物は育ちにくく独特な植物が生えるという。確かに、丸い釜伏山の山頂部分には、大きな木が生えていない。

気温が上がった中で、最後の急登を登り切り、汗をかきかき、山頂近くの景色のよい尾根に着いた。振り返れば、関東平野がやや白いもやの向こうに広がり、爽快な気持ちになる。日陰を見つけ、その下で少し早い昼食休憩にした。近くの木を見れば、何とアオダモの花が咲いている。散り終わったのもあり、来るのが少し遅かったようだ。山頂付近には、盛りを過ぎたヤマツツジも咲いている。

ゆっくり目の休憩後は、山頂を通過し、釜山神社に向かい、一旦下り、小高い丘を登って右に曲がる。この道は桧並木になっており、車道ができる前は、ここも参道に使われていたようだ。車道に出てからは、塞神峠までは、車の通らない道の両側の植物を見ながら歩く。サルナシ、アケビなどの蔓植物がある。モミジイチゴ、カジイチゴ、クサイチゴなどの実のなる草木もある。地味だが白い花のコゴメウツギ、マルバウツギが咲く。ヤブデマリ、ミズキ、エゴノキ(咲き終わっている)などの木の花は白く目立つ。また、参加者の一人からグーグルの写真検索の方法を教えてもらい、試してみるとすぐに植物の名前等が出てくる。山の植物を知りたい人には植物観察のガイドが一人ついているようだ。車道は下りになり、西側の林が伐採された場所では秩父方面が展望できる。すぐ下には、長瀞町、その先に皆野町、赤平川沿いに吉田付近が見え、その向こうには、両神山が聳える。夕日を見るには良い場所だ。

上:ヤブデマリ 中:横臥褶曲 下:イワタバコ群生

塞神峠からは、山道に入り大鉢形の集落に下る。数ミリのスミレが咲いている。また数センチの紫の花が落ちている。花の咲く木はと見上げれば、大桐がたわわに花を付けている。

車道に出て、カーブを4回程曲がると、沢沿いの道となる。この道は、樹陰で涼しく、沢のせせらぎがいつも聞こえてくるような道だ。岩の崖には、苔がびっしりと付き、イワタバコが生えている。7月8月の花の時期に訪れたら、明るい谷だろう。

道端に長瀞町指定天然記念物「天然横臥褶曲」の案内柱があり、沢に下りる。川底の岩を見るが褶曲らしく見えない。対岸を見上げるとそこに案内板がある。数㍍登って岩の断面を見ると確かに激しい褶曲面が見える。その下にヤマブキソウが咲いていた。幹線道路に出る途中には、秩父事件と回り念仏の解説板があり、歴史や文化を知ることができる。谷からでると強い陽射しだ。金石水管橋を渡り、野上駅に着くと10分ほどで丁度よい列車がきた。同じルートでも時期により、天気・気候はもちろん、植物、花、生物など大きく違う。それが、同じ山に何回登っても興味が尽きないことにつながっている、それを感じさせられた山行となった。 (橋本記)

【スノーハイク】湯元温泉から刈込湖へ

刈込湖・吹雪のスノーハイク

山 域:日光、刈込湖(小峠1672m)(栃木県)

期 日:2020年02月23(日)

参加者:(5名)

Ⅼ 高橋(仁)、須藤、齊藤、三島、相澤(記)

熊谷駅南口6:00=足尾道路=日光湯元温泉駐車場8:45/9:10→源泉地→金精道路→蓼ノ湖10:10➝小峠11:00/10→刈込湖11:50/12:40➝小峠13:40→蓼ノ湖14:20➝金精道路➝源泉地➝駐車場14:50/15:10=熊谷18:00

天候 雪

鈍色に染まった中禅寺湖が見えてきた。雪がパラパラと舞い、路肩は白くなっている。更に戦場ヶ原に進むと路面は真っ白。湯元温泉駐車場に着く。外は横殴りで吹雪いている。その中で支度をするが、寒さで思うように捗らない。登山口に向けて足を進めているとどこからともなく硫黄の匂いが漂ってくる。木枠で囲まれた箇所がいくつか点在しているのが目に入る。源泉地に着いたようだ。覗いて見ると木枠周辺に緑に輝くものが。まるで苔がはびこっている様。温泉の成分が酸化してできたのであろう。

登山口から金精道路への登りはダケカンバ、ミズナラ、カラマツ等の枯れ木に囲まれ閑散とし寒々しい。雪を踏み締める足音とストックの刺す音が、遠くの方で吹雪く風の音が耳に入りいっそう身を凍えさせる。しかし金精道路に入る頃になると、体が汗ばんでくる。ここで休憩を取り、上衣を調節しアイゼンを装着する。

蓼ノ湖(たでのうみ)の水面は凍らず、水をたたえていた。雪を被った木々に囲まれ静寂。湖畔沿いを歩む。夏場の湖畔は藪となり、踏み込めないとのこと。勾配が急になると6本爪のアイゼンではきつく、10本爪が欲しい。

小峠に到着。ここから先は案内目印のリボンがなくなり戸惑う。一面、雪で覆われ、道はなく進行に苦労する。積雪も深くなりズボッズボッと足を取られる。高橋リーダーが地図を読み、地形を見ながら谷を選んで進む。薄日が時々木々の間から漏れ、安堵するが、束の間、たちまち雲が覆い吹雪いてくる。

そろそろ着く頃ではないかと歩んでいると、目の前に白銀の世界が広がる。刈込湖に到着。ここでも天候は変わらず、横殴りに吹雪いている。湖は一面凍っている。木々に囲まれているものも湖面が広いので吹き上げる風が身にしみる。木陰に入り、昼食をとるが、体が冷えてくる。ジッとしてはいられず、ワカンを着けて氷上を散策し、体を温める。湖畔にテントが一基、到着した時に出会ったパーティが、テントの中で昼食を摂っているのであろう。相変わらず横殴りの吹雪はおさまりそうもない。この寒さでは長居は無用と帰り支度を始める。

帰路は往路のトレースを目星に進むがかなり消され、新しいトレースを頼りに進む。少し不安になるが、やがて往路と交わり小峠に無事に到着する。これから先は目印のリボンを頼りに進めるのでひと安心。ワカンからアイゼンに変えて、快調な足取りで降る。凍えた手先が暖まり、しびれる様な痛さを感じる。蓼ノ湖のほとりを歩み、金精道路に入る。ここでアイゼンを外し、駐車場へ。帰り支度を済ませ車に乗り込む。車中の暖かさに、ひと息つく。

今回の山行は雪を経験することが第一義であったので、天候に恵まれなかったことがむしろ良い経験となった。手袋を外さず着けて作業することや雪で覆われ道なき所を進むことの難しさを痛切に感じた。リーダーは大変。お疲れ様でした。(相澤記)

【ハイキング】蓑山クリーンハイク 2025/6/1

埼玉労山北部ブロック

蓑山クリーンハイク

山 域:蓑山(秩父郡皆野町)

期 日:2025年6月1日(日)

行動記録:熊谷各所発(8:00頃)=皆野町役場(9;15)= 三沢・二十三夜寺(9:45)➡蓑山山頂(12:20)・北部ブロック交流会(12:45/13:40)➡ 皆野町役場(15:20)=三沢(車回収)= 熊谷

参 加 者: CL石川 SL 相澤 高橋仁 白根 高橋武 赤坂 橋本 浅見 栗原 木村 髙橋陽 瀬戸 福井 13名

<天候:くもり>

皆野町役場前の駐車場に埼玉労山北部の4団体が集合しました。熊トレ13名、深谷こまくさ山の会12名、秩父アルペンクラブ5名、上里ハイキングクラブ5名の計35名です。

全体ミーティングで軍手、ゴミ袋、参加記念品が配られ、ブロック長の深谷・梅沢さんのあいさつ、各会代表の自己紹介の後、会ごとに3コースに分かれて出発しました。

わが会は、蓑山の東側の三沢地区にある二十三夜寺に車で移動し、そこからか「関東ふれあいの道」になっている登山道(所々山あいに伸びる車道も混じります)を歩きます。二十三夜寺で参拝の後、本堂の左手からスタート。秩父鉄道の皆野駅や黒谷駅から登る一般的な蓑山の登山コースと比べると、反対側のこちら三沢地区からのコースはアクセスが不便で登山者の数も圧倒的に少ないため登山道に雑草、薮が多い気がします。ゴミは全体的には小量でペットボトル、空き缶、金属の栓、泥にまみれたビニールの包装紙など。車道沿いの方がごみが目立ちます。

ゴミ拾いしながら思い思いにこの時期の草花、山菜、木の実などを観察しながらゆっくり歩いて山頂の美の山公園に到着しました。昼食の後、別のコースで登ってきた他会の人たちと合流し、交流会として各会から1人ずつ山での事故事例の報告がありました。熊トレからは浅見さんに報告してもらいました。他のメンバーからの発言、報告もあり、安全登山に対する意識の向上につながる交流会になったと思います。ありがとうございました。

この後、展望台で秩父盆地、秩父山地を一望し、地デジアンテナの施設が立っている山頂部にある美の山山頂の標識を通って下山開始。遊歩道を榛名神社前で左に折れ、スギ林の中にうっそうと佇む蓑山神社を通って皆野町役場まで。昨日まで2日間雨が降ったためぬかるんだ道を注意しながら歩きました。

4団体が集合してのゴミ収集結果は不燃ごみ5.5kg、可燃ごみ3.4kgでした。皆さんお疲れさまでした。(石川記)

【ハイキング】古賀志山陽だまりハイク

古賀志山から日光連山の大展望

2020.03.11宇都宮の古賀志山、赤川ダムから北コース~古賀志山~御岳山~南コースを周回し、多気不動尊、大谷石採掘跡を巡る

山域山名:栃木県古賀志山(582.3m)

期 日:2020年3月11日(火)

参 加 者:Ⅼ高橋仁、新井勇、須藤、豊島

行動記録:

熊谷駅南口6:00=羽生IC=宇都宮IC=赤川ダムP7:30/7:40➝富士見峠8:45/8:55→古賀志山展望台9:10/9:40➝山頂9:45➝御岳山(昼食)10:15/11:15→赤川ダムP12:15/12:30=多気不動尊12:40/13:15=大谷石資料館13:25/13:55=宇都宮IC=熊谷駅15:25

古賀志山は宇都宮市の中心から北西10数キロ、多くの登山コースがあり、市民にも半日で行って来られる山と親しまれている。登山口にある人造湖の赤川湖(標高210m)の周囲は市の森林公園として整備され、百台以上置ける駐車場もある。

好天に恵まれ、当初予定より少し短い、北コース(沢沿いに登るメインルート)へと元気に歩き始めた。登山道は手入れされたヒノキや杉の樹林の中を行き、少し急になってくるとまもなく富士見峠。すぐ上の小さなコブに登り最初の展望を楽しみ、次いで山頂の少し手前の分岐から、少し東の展望台による。

山頂は樹林で展望が無いので、此処でコーヒーを入れて、じっくりと時間をとる。良く晴れて広大な関東平野と、取り巻く山々が広がり富士山もくっきり。北側は落葉樹の枝越しに男体山や女峰さんなどが何とか見える程度だった。次は三角点のある山頂だが、ここは長居せず少し西のピーク御岳山へ向かう。

地図に印された御岳神社は無く、小ぶりの土台のみだった。御岳山頂へはハシゴ、クサリなど付いた岩場の登りなので、邪魔になりそうなストックをまとめて手前に置いて頂上へのぼる。小さな祠があるが、何と言っても眼前の日光連山の大展望の目を奪われる。写真入りの大きな看板もあり、山座同定にたっぷり時間を費やす。後から数組の登山者が到着して、会話を交わしたが、「ストックの放置は不用心かも」との指摘も受けた。時間は早いがここでお茶を涌かして昼食とする。

下山は南コースをたどって低山の軽い山歩きながら、大満足を胸に12時過ぎには登山口の駐車場へ到着。計画書では午後に近くの多気山(377m)にも登る案があったが、麓の多気不動尊に寄るだけとし、さらに近くの大谷石採掘場を見に行くことに。よく話題になる大谷石採掘だが私を含め3人が初めてだった。ゆとりのある山行で、このようなプラスαの見聞を入れるのもいいものだと思いながら、この日の行動を終えて岐路に着いた。 新井勇

【ハイキング】赤城・長七郎山 (個人山行)

赤城山はツツジの山 アルバム

山域:群馬県前橋市:長七郎山1579m

期日:2025年06月6日(金)

参加:高橋仁、赤坂、他2名

行程

熊谷ドーム6:00=別府沼公園駐車場6:20=小沼駐車場8:00→小地蔵岳→長七郎山9:00→おとぎの森10:00→小沼(昼食)11:40/12:20=見晴山駐車場→見晴山往復13:40=往路を戻る=熊谷16:20

アカヤシオは終わったが、ミツバ、ヤマツツジ、シロヤシオ、そしてレンゲツツジが咲き始めた赤城山を楽しもう。

小沼の駐車場は、8時到着でまだ余裕綽々。ヤマツツジとレンゲツツジ、ズミの花が迎えてくれた。まずは長七郎に登ろう。途中、小地蔵に寄って、山頂にあるはずのズミの大木を探すが見つからない。昔の記憶は違っていたのか、山頂ではなかったのか。まあ、いいか?

ゆるゆると続く尾根を、袈裟丸、皇海、男体などを横目に見て歩けば長七郎の山頂に飛び出す。霞んではいるが前橋市街、子持山、榛名山、荒山が重なって見える。その右がアンテナ山の地蔵岳。水分補給したらシロヤシオの小沼へ下ろう。やたらにケルンを積んである賽の河原は、明るく開けシロヤシオやミツバツツジが彩りを添えてくれる。

時間が早いので、おとぎの森周回を追加しよう。反時計回りに小滝(最近、冬の氷瀑が注目されてきた。ここから粕川沿いに下れば銚子の伽藍に出る)の淵から茶ノ木畑峠へゆるゆる歩けば、ミズナラの新緑やヤマツツジの濃いオレンジが日差しの中に美しい。

林道のように広い道を小沼の水門へ辿り、今回は湖面の西を半周しよう。シロヤシオがたくさん咲いているから・・・。北湖岸でランチタイム。ここはズミとレンゲツツジも加わって、花のカルテットの中でゆったりと時間を過ごす。

花山行の仕上げは、見晴らし山のレンゲツツジと行こう。車で移動して見晴山1458mを往復。レンゲツツジは満開状態。明るいオレンジの花の香りが「もぁ~」と漂う中を、見晴台から山頂へ往復して、牧場を見下ろしながら戻ったら、もう一つおまけにクリンソウを見て帰ろう。姫百合駐車場の奥にある第二駐車場はクリンソウが咲いているはず?昔の記憶をたどって行ってみれば、ドン・ピシャリ!前より増えたクリンソウがきれいに咲いていてくれた。これで満足の花山行終了。

(高橋仁)