埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

甲信越

【積雪PH&雪山ハイク】飯縄山&戸隠高原

初級冬山 飯縄山と戸隠高原 アルバム

山域:長野県:飯縄山1917m、戸隠高原

期日:2025年3月8日(土)、9日(日)

参加者:(7名)CL高橋仁、SL木村、白根、橋本、豊島、赤坂、駒崎

行程:

8日(土)曇り

川本=信濃IC=戸隠中社=一の鳥居駐車場9:40→登山口10:10→馬頭観音(駒つなぎ)11:40→飯縄神社13:45/14:00→馬頭観音14:40→登山口15:25→駐車場15:45=中社民宿りんどう16:00

戸隠神社中社の民宿に白根さんを降ろしてから、飯縄山登山口駐車場へ。

天気は曇っているが、時折薄日も射してまずまずのスタート。別荘地の道路を登り、登山口でアイゼンを付けて鳥居をくぐって出発だ。樹林帯をゆるゆると登っていく。1,300ⅿあたりから徐々に急登になってきた。北へ北へとひたすら登れば、馬頭観音の先は、夏道はつづら折りだが、雪崩を避けて尾根を直登する。

アイゼンの歯をしっかり効かせないと、ずり落ちるような急登にペースも落ちる。1700Mあたりで森林帯を向けると風が強くなってきた。期待したほどの展望も無いまま、飯縄神社に着いた。雪に埋もれた神社から、飯縄山頂は指呼の先に見えているが、風も強いし、予定時間も過ぎている。山頂は以前に登って、素晴らしい展望も見ているから、今回はここまでにしよう。

さっきまでの「お疲れ模様」はどこへやら、下りになれば様変わり。あれよあれよと馬頭観音に戻り、黄色い実を付けたヤドリギを着けたミズナラの樹林を抜けて、予定時間に駐車場まで到着した。

戸隠神社でカメラを担いで散策していた白根さんが待っている「民宿りんどう」に帰ろう。すぐ近くに有名な?「神告げ温泉」があるが、誰も行かない。宴会の方が先だ!

9日(日)晴れ

民宿8:30=奥社入口駐車場9:00→隋神門9:20/9:45→鏡池10:35/11:25→硯石12:30→小鳥ヶ池13:00→そばの実(昼食)13:25/14:35→駐車場15:00=信濃IC=川本18:30

朝起きると、5cm位の粉雪が積もっている。雲が少しあるが、天気は上々だ。今日は、帰りがけに戸隠そばを食べるために、コースを変更する。車を奥社入口Pに置いて、隋神門、鏡池、小鳥ヶ池から道路に出て、駐車場に戻る途中の「そばの実」によれば遅めの昼食になる。

奥社入口駐車場から隋神門への参道は、海外からの観光客も多くて、にぎやかだ。新雪が積もってミズナラの林が美しい。杉並木の間をウサギ、シカ?の足跡が見られる。隋神門でワカン(スノーシュー)を付けて鏡池に向かおう。スノーシュー2名とワカン5名。

右と左の違いはあるの?どっちが前で、かかとはどっち?などと言いながら、全員が準備終了する。

雪化粧した樹林が白く輝く中を、スノーシューを先頭に歩く。時々、わざとトレースを外して新雪をの中を思い思いに歩く。雪の小山に登って写真を撮り、リンゴのような造形の雪の前で写真を撮り、鳥居のズラリと並んだお稲荷さんの前で写真を撮っているうちに、鏡池に到着。ここまではメジャーなスノーハイクコース。ラクチン!快適!楽しい!

氷結した湖面の上に出れば、戸隠連山と西戸隠連山が圧倒的な存在感で迫ってくる。以前登った蟻の戸渡から八方睨みへの尾根が正面に。西岳の峰々の新雪の輝きは圧巻だ。冬季休業中のどんぐりハウス前で、軽くエネルギ補給をして、小鳥ヶ池に向かう。

ここからはマイナーなスノーハイクコース。RFが必要になるだろう。雪に埋もれた駐車場から、新しいトレースがあるので追っていくが途中で南に離れるので、ジオグラフィカで方向を確認しながら進む。単独のスキーで関西から来たという人が、追いつき、前になり、後になって進む。林業用の赤テープがやたらにあるので紛らわしいが、途中から先行者のトレース(スキー)も出てきて、硯石へと進む。ここは南西が開けて、北アルプスが良く見える。樹林を抜けて下れば、小鳥ヶ池に出る。すっかり雪に覆われて、湖面を渡ったトレースがついている。ここも戸隠連山の展望地なのだが、少し雲がかかってきた。湖面を渡って東に抜ければ県道に出る。ワカンを外して、白根さんが昨日食べたという「そばの実」で美味しい戸隠そばを頂こう。外人も大勢で込み合っていたが、それほど待たずに済んだ。

昨日の飯縄山は、展望がイマイチだったが、今日の戸隠は、中高年のスノーハイクとして申し分なく楽しめた。山スキーは無理でも、こうした楽しみ方もありだな!(高橋仁)

【ハイキング】三ッ峠山

富士山展望と 見上げる屏風岩 アルバム

山 域:三ツ峠山1785.2m(山梨県)

目 的:三ツ峠山から富士山を見る

期 日:2025年2月24日(月:祝日)

行 程: 熊谷駅南口6:00=東松山=大月Jct=河口湖=三ツ峠入口=ゲート駐車地8:45→林道終点登山口9:05→ベンチ9:50/10:00→四季楽園経由で→三ツ峠山荘11:00→開運岳11:30/11:40→三ツ峠山荘12:00/12:30→クライミングゲレンデ13:00→三ッ峠山荘13:20→登山口14:30=ゲート駐車地14:50=往路を戻る=熊谷18:00

参加者:(6名)L高橋仁 大嶋 須藤 赤坂 豊島 駒崎

河口湖大橋を渡りR137を登り、三ッ峠入口から旧道へ、さらに三つ峠登山口から清八林道へと進む。雪は無く、快調に来たのはここまで・・・。「積雪期通行止」のゲートがあり、路駐して登山口まで歩く。金ヶ窪沢からのジープ道は融雪/凍結を繰り返した氷が滑るので、軽アイゼン・チェーンスパイクを装着する。

先に開運岳に登るつもりで分岐を左に進んで、四季楽園に出た。が・・「雲が出る前に富士山を良く見たい」との声に押されて、三つ峠山荘まで回って、写真を撮る。そこでの談合の結果、御巣鷹山はカットして、クライミングゲレンデを見に行くことになった。

改めて開運岳(三つ峠山頂)に登って昼飯。が・・・「風が冷たいの・・・。」

てなことで、三ッ峠山荘に降りて昼食にする。

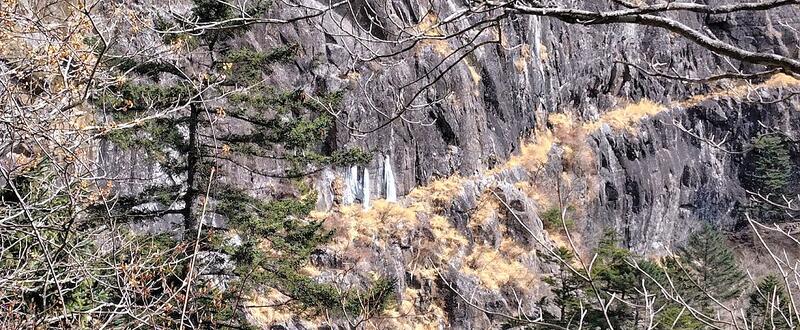

にぎやかなランチも終わり、ゲレンデへの階段下りが始まる。これでもか!というくらい下って、岩から染み出た水の巨大氷柱を見上げながら、水平道を行くと大きな岸壁(屏風岩)の下に出る。ちょうど開運岳の下のあたりだ。鉄やステンのボルトがあちこちに打ち込んである。

さて、雪も無いので途中で脱いだアイゼンをぶら下げて階段を山荘まで登り返す。

もう下山の予定時間なので、木無山もカットして下山だ!

ノーアイゼンで下る。が・・・結構滑る・・・。これも経験だ。と足の置き場を選びながら慎重に下って登山口に到着。6人で合計10回くらい尻もちをついたかな?

中央道の渋滞にハマりながらも、30分遅れで熊谷に帰れた。

【ハイキング】紅葉台から足和田山

富士山と御坂山塊を眺めて歩く

山 域:山梨県鳴沢村:足和田山(五湖台)1355m

期 日:2025年1月29日(水)

参加者:9名 L高橋仁 SL大嶋、白根、須藤、栗原、高橋武、赤坂、

駒崎、深野(こまくさ)

行 程:熊谷駅6:30=東松山IC=河口湖IIC=紅葉台駐車場9:10/9:30→三湖台9:50→足和田山11:20/12:30→三湖台13:30→紅葉台14:00=道の駅なるさわ=往路を戻る=熊谷17:00

天候:晴れ 西風やや強い

冬の富士山を間近に見ながら、ゆったりと歩くなら、足和田山かな・・・と、いうわけで紅葉台駐車場まで車で登って、三湖台を目指して歩き始める。雪は日陰にかすかに残っている程度で、土もほぼ乾いているので歩きやすい。

予報通り西風が吹いて、動いていないと寒い。気温0℃くらいかな?車は3台くらいあったが、行き会ったのはマウンテンバイクの二人だけで静かな山行だ。

三湖台は河口、西、本栖の三つの湖が見渡せる。御坂山塊の鬼ヶ岳、王岳、三方分山が正面に構えて、振り向けば雪をまとった雄大な富士山が輝いている。山頂は西風がぶつかって、雲が次々と湧いては流れている。

展望を楽しんだら先を急ごう。いくつかあるピークを、乗り越える人、巻く人それぞれのペースで歩く。雑木と松の樹林帯であまり展望は無いが、枝越しに富士山を見ながら行けば、山頂手前の広場に出る。ここは風も弱く、南側が伐採されていて富士山が丸見えの場所だ。しばし休憩してから山頂に登る。

木造の展望台と方位盤と、基礎のコンクリートごと「傾いた三角点」がある。別名の五湖台のごとく、山中湖、川口湖、西湖、精進湖、本栖湖の富士五湖が全部見えるかと思えば、樹林の陰でよくわからない。昔は見えたのかな?名前負けの「五湖台」だった。

風が強く、落ち着いてランチもできないので、さっき休んだ広場に降りて、富士山を見ながらゆっくりとランチタイム。

来た道を戻って三湖台にもう一度寄るはずが、巻き道を歩いて、とおり過ぎてしまう。もういいや。とそのまま駐車場に向かう人と、三湖台に登り返す人に分かれる。太陽が西に動いて、少し表情の変わった富士山や御坂山塊を見納める。

立派な柴犬を連れた夫婦がいて、みんなでしばし犬と戯れる。

ゆったりハイクを終え、道の駅なるさわで土産を調達して解散。(高橋仁)

【ハイキング】湯の丸山と篭の登山

2024年秋の同人合宿(湯の丸山キャンプ場)山行記録

山 域:長野県/群馬県境 湯の丸山2101m、篭の登山2227.9m

目 的:親睦目的の2024秋の同人合宿(湯の丸キャンプ場)での周辺ハイキング

山行形態:無雪期一般登山(前テント泊&小屋泊)

期 日:2024年9月28日(土)~29日(日)

9月28日(一日目)山行報告

行動記録(曇り);熊谷駅南口6:00‐川本道の駅6:30=花園IC=小諸IC=地蔵峠駐車場8:30/8:45-鐘分岐(牧場ゲート)9:45-湯の丸山南峰(-北峰-南峰)10:20/11:40-鞍部12:10ー中分岐13:20-湯のーキャンプ場13:40 -臼窪湿原探索13:50/15:30―テント設営、食事準備、食事&キャンプファイヤ(17:50解散)

山行者;L;橋本 SL;高橋 高橋武 赤坂 豊島 石川 駒崎 浅見 須藤

予定通りに川本道の駅を山行者9名は3台に分乗し、出発。碓氷峠上部は深い霧に覆われていたが、晴天予報は出ていない。小諸ICで降り一気に地蔵峠無料駐車場に到着した。ここで身支度を整え、リフトに添って歩き出す。牛の姿は見えないが彼らの排泄物がいたる所に、そんな中,ぽつりとリンドウ、マツムシソウ等が咲いていた。リフト終了点で休憩、振り返ると明日登る西篭ノ登山が霧の中に見える。平坦な道を少し歩くと鐘分岐に到着。ガスが南側の色付きだしたカラマツ林から吹きあがってくる。反対方向の田代湖が見える。やがて道は急になるが、時々赤く染まったナナカマド、残りハクサンフウロ等を楽しみながら、快調に登り切り湯の丸山南峰に到着。頂上はガラガラいた岩に覆われ広い、しかし期待していた山々は全く見えない。すく近くの烏帽子の山腹が時々ちらりと見える程度である。頂上で記念撮影を行い、すぐ近くの北峰に黒豆の木の実を食しながら行く。

大きな岩がゴロゴロしている頂上部でノンビリ過ごす。寒くは無い。南峰に戻り昼食を取り、烏帽子岳に向かって下山開始。笹が道を覆っている所もあり、急坂と合わせ雨の時はあまり使いたくない。やがて烏帽子岳登山ルートとの合流の鞍部に着く。ここには石椅子が整備された休憩場所になっている。

ここからガスのない烏帽子岳をまじかに見た。ここから往復1.5時間程、でも今回は諦めた。高低差の少ない道はカラマツ林の中を進み、途中で一度休憩し臼窪湿原に飛び出すと買い出し、食事準備等色々お世話になる3人のいるキャンプ場はすぐ目の前であった。

それから12人全員で臼窪湿原の木道をノンビリ歩き、静かになった秋を楽しんだ。湯の丸山の頂上が綺麗に見えていた。その後食材や炊事道具を炊事場に運び、テント設営を行った。

3人の方を中心に食事を用意し、揃って暖かい鍋料理の夕食を取った。それからテント場に移動し、石川さんが用意してくれたファイヤセットに赤く燃えるたき火を囲み、下がった気温の中、全員で夜を楽しんだ。

買い出し班として食材買い出し、準備及び中心になって美味しい夕食、朝食を用意してくれた相澤さん、栗原さん、木村さん、お世話になりました。ありがとうございました。 (須藤記)

篭ノ登山・池之平湿原記録

2024年9月29日(日)合宿2日目

行動 湯の丸キャンプ場7:50 ==池ノ平湿原入口(08:10)・・・東篭ノ登山(09:00)[休憩 10分]・・・西篭ノ登山(10:00)・・・東篭ノ登山(10:45)・・・池ノ平湿原入口(11:30)・・・忠治の隠岩広場(11:50) [休憩 30分]・・・三方ヶ峰(12:40)・・・見晴岳(13:00)・・・池ノ平湿原入口(13:40)

天候は曇りだが、牛肉と里芋、シイタケ入りのうどんと赤飯というぜいたくな朝食に大満足。テントの撤収までしてくださった相澤さん木村さん栗原さん、とくに家でテントを干して下さった栗原さん、ありがとうございました。3人に見送られて車に乗り込み、約15分で池の平湿原入り口の駐車場につく。東篭ノ登山まで約1時間の登り、山頂付近は樹高が低く晴れていれば好展望だろうが、残念ながら霧で何も見えない。ここから西篭ノ登山を往復。登山道脇にシラタマノキ、コケモモ、クロマメノキの実がなっていて食べながら歩く、シラタマノキの実はサロメチールの匂いがすることは知っていたが食べるのは初めて、味もミント系でした。改めて熊トレメンバーが植物に詳しいことに感心しました。

池の平湿原入り口に戻り、ゆるやかな木道を下ると尾瀬ヶ原を小さくしたような感じの池の平にでる。忠治の隠れ岩広場で高層湿原を眺めながら昼食休憩。ここから夏にはコマクサが咲くという三方ヶ峰に登り外輪山の縁をまわって池の平湿原入り口の駐車場に戻った。足元にはマツムシソウやイワインチンが咲き、オオカメノキの葉が赤く色づいていた。

浅見記

【ハイキング】志賀山赤石山

志賀山・赤石山記録

山名山域:志賀山・赤石山(長野県志賀高原)

行 程 2024年7月20,21日(土日)

7/20 深谷市川本6:00=9:30志賀高原硯川駐車場09:20=夏山リフト=渋池09:35→

四十八池分岐10:05→志賀山10:45→裏志賀山11:15→四十八池11:45→鉢山分岐12:20→鉢山12:35→硯川13:50 =木戸池キャンプ場14:20

7/21 木戸池キャンプ場6:50 = 大沼池入口07:05→大沼池08:05→赤石山9:50/10:25→

大沼池11:30 → 大沼池入口.12:50

参加者 石川 浅見

20日(土)

草津温泉を過ぎ志賀草津道路に入ると雨とガスで視界が悪く道路の先が50mくらい見えるだけである。国道最高地点の渋峠を越えて長野県に入ると霧が晴れて安心する。硯川に駐車して前山リフトに乗る。リフトのまわりにニッコウキスゲが咲いている。リフトを降りるとすぐに渋池で池の周辺にはモウセンゴケが生息している。

志賀山山頂は樹林に囲まれて展望はない。

裏志賀山の山頂を少し通り過ぎたところで展望がひらけ明日歩く大沼池が見える。来た道を戻り四十八池の湿原に降りると雨が降りはじめる。東屋の下で保育園の団体と一緒に雨宿りする。20分ほどで上がったので鉢山を超えて硯川にもどる。

木戸池に移動してホテルで受付を済ませ、キャンプ場にテントを張る。水道があるだけのワイルドな草原のキャンプ場は貸し切り状態。夕食はシャブシャブと締めのうどん。焚き火を眺めながらゆっくりした時間を楽しんだ。

21日(日)

朝食はロールパンを温めて、ハムチーズ野菜のサンドイッチ。夜露に濡れたテントはそのままにして出発。大沼池入り口の駐車場は広くトイレもある。大沼池まで一般車は通れないが管理用の車道が通じている。大沼池からは笹を刈り払った登山道となる。赤石山は山頂付近が岩場になっていて展望が良い。

大沼池の向こう側に昨日登った裏志賀山が見える。スキーで滑ったら気持ちよさそうな斜面である。赤石山から県境の長い稜線をたどると野反湖に続いている。その稜線の山頂直下に仙人池があると地図に書いてあるので10分ほど下ってみたが池らしいものは見つからなかった。来た道をもどり、木戸池でテントを撤収、ホテルの温泉で汗を流して帰路についた。久しぶりの楽しいテント泊山行となった。(浅見記)