埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

甲信越

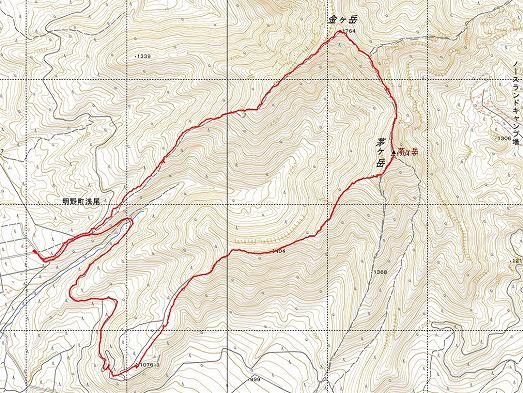

【ハイキング】茅ヶ岳、金ヶ岳 2021/11/20

山 域 : 茅ヶ岳1704m金ヶ岳1764m(山梨県北杜市明野町)

山行形態 : 無雪期ハイキング

日 程 : 2021年11月20日(土)

参 加 者 :新井浩、駒崎

行動記録 :東松山5:30→PICA明野ふれあいの里P8:45/9:10 156km→金ヶ岳11:20/12:40→茅ヶ岳13:30/40→茅ヶ岳登山口15:35→ふれあいの里P16:10

<天候:晴れ>

今回は、金ヶ岳の西尾根を登り、茅が岳の西尾根を下るメインルートから外れた静かなルートを歩いてきました。

朝の圏央道で混んでいて、そのまま中央道も混んでいた。紅葉で混んでいるのか、1時間も余計にかかった。ふれあいの里は、現在PICA明野という名前に変わっていて、キャンプ場だ。すでに陽が当たっていて温かいので、上着無しで歩き始める。林道から山道へ。すでに冬枯れの尾根道は歩き易い登山道だ。

明るい尾根道が続く。目線の先には茅ヶ岳と金ヶ岳らしき山が見えるが、定かではない。金ヶ岳の手前は岩が出て来ていい感じの登り。展望も良く、八ヶ岳が全部丸見えだ。 富士山は茅ヶ岳の上にちょこっと見えるが、霞んでいて良く見えない。天気が良すぎるからであろう。2時間ほどで 金ヶ岳山頂に到着する。先着者が居なくなって我々だけ。座るところを一番いいところを探し、餃子鍋、ラーメンを食べる。続々と人が来て山頂は満員御礼。いい時に陣取って良かった。

満腹となり、のんびりし過ぎなので、重い腰を上げて、茅が岳に向かう。途中石門があり、岩に空いた穴の中を通過する。金ヶ岳から50分で茅が岳に到着。山頂はすでに人はまばらで、広い山頂は片隅に数人が休んでいるだけだ。昼前後は相当な人が休んでいたのだろうと想像する。金ヶ岳の後ろには八ヶ岳が並んで見え、富士山は相変わらず霞んで見える。

みかんを食べて記念撮影してから下山へと移る。下りは、落ち葉と石がゴロゴロで歩きにくい。周回するなら逆回りだな。登りも下りも行きかう人はなく静かなルートだ。やがて林道に出てテクテク。時折もみじが紅葉してきれいだ。鳳凰三山に日が入るときに駐車場に着いた。

(新井浩 記)

【縦走】中ア 越百山、奥念丈岳、安平路山 2021/10/15-17

激藪の縦走

山 域:越百山2613.2m、安平路山2363.1m、摺古木山2168.5m(長野県)

山行形態:小屋、避難小屋泊登山

目 的:縦走(藪)を楽しむ

日 程:2021年10月15~17日(金~日)

参 加 者:駒崎、新井浩

南木曽岳の山頂で中央アルプス、越百山から安平路を見たとき、この稜線を歩きたいと思った。天候やコロナで行けず、4回目のチャレンジでした。2日目のお昼より天候が荒れる予報でしたが天気は良く、3日目に少し降られただけで激笹薮を歩き通すことができた。

行動記録:

10/14(木)東松山20:00=道の駅大桑24:20 279km

10/15(金)道の駅 6:25=伊奈川ダム手前1キロP 6:55/7:20→福栃橋登山口 8:55→水場 12:20/13:25→越百小屋 14:40

<天候:晴れ>

ダム手前にゲートがあり、その手前のスペースに車を停めて出発する。ダム脇を進むと登山道入り口とあり広い駐車場がある。以前はここに置けたのだろう。直ぐに空木岳分岐になりチャリが1台置いてある。ここまで林道を乗ってきたのか。さらに林道を進み、南駒ケ岳分岐過ぎ遠見尾根登山道に入る。

下のコル、上のコルを通り樹林の中を登る。御岳見晴台は名ばかりで展望なし。その先の水場でゆっくりお昼休憩をとる。水場は登山道より2~3分下った所に流れている。自炊、明日の行動分用に水5リットルを汲む。ザックはかなり重く、ゆっくり小屋に向かう。この辺りからは色づいた木が見られ、木々の間から南駒ケ岳の稜線が見えるようになる。足元には赤いゴゼンタチバナの実があり、越百へ行って来たと言う自転車の持ち主に会う。一登りして、少し下ると、目の前に青空に越百山、下に赤い越百小屋が現れる。小屋の営業は先週日曜日までで、冬季小屋になっている。小屋のおじさんは冬支度でペンキ塗りしている。きれいに掃除された解放部屋を利用させて頂く。他に泊り客はなく、外で景色を見ながら夕食を摂り、明日に備えて早めに就寝。

10/16(土)越百小屋4:30→越百山5:30/5:40→南越百山 6:20→奥念丈岳2302m 8:40→安平路山 17:35→安平路避難小屋 19:00避難小屋泊

<天候:晴れ後曇り>

暗い中ヘッドランプを点けて出発する。越百山頂に着くころには明るくなる。写真を撮り先へ進む。20分位で日が昇る。雲海が素晴らしく、富士山も見える。日の出の景色を眺めながら稜線を歩くと南越百山に着く。展望がよく安平路への稜線や御嶽山が見える。

ハイマツ、砂地を下るといよいよ笹が現れる。奥念丈岳までは見晴らしの良い所もありどうにか進む。紅葉樹は少なく、笹と針葉樹の景色だ。その先は背丈を超える笹の中、足が動きやすいと感じる所は笹が少なく道のようだ。でも直ぐにその感覚は無くなり、密に生い茂っていてとても歩けない。笹を踏みつける事ができず足が前に出なくなり進まなくなる。GPSで確認しているので位置がわかり危険な場所はないが、笹薮が続き時間がかかる。藪が途切れた場所で休憩をとる。

後から風が強まり天気が崩れる予報だが、風の音は聞こえるが歩いているところは静かだ。ガスが出てきて、やっとのことで安平路山直下にたどり着く。休憩し、どこを攻めていくか考え、暗くなるのでヘットランプも出して最後の上り、ここももちろん笹薮。暗い中安平路山登頂。直ぐに小屋を目指して下る。歩きやすくなった道だが笹は道に覆いかぶさっているところが多くあまり歩かれてないようだ。途中水場(小屋から20分位の所)、ここも笹の中を下り水が流れているところを往復して汲む。小屋の直ぐ側(5分位)にも水場の表示がある。そして小屋にたどり着く。入ると土間のようなところにヒカリゴケ、笹も中まで侵入している。さらに内扉を開け入る。誰もいない、シュラフが5つほど干してある。温かい食事を摂り就寝。夜中雨音がする。

10/17(日)安平路避難小屋 6:25→白ビソ山 7:05→摺古木山8:40→摺古木自然園憩舎 10:25→林道ゲート 11:55/12:10 タクシー→伊奈川ダム手前1キロP 13:55

<小雨後晴れ>

朝雨は止んでいたが昨夜の雨で笹がびっしょり、視界はあるがガスっている。雨具を着て出発する。小雨が降ったり止んだりの天気で笹と樹林の中を進む。摺古木山で1人安平路山に向かう人に会う。展望台方面5分ほど行ったところで携帯が通じて予約していたタクシーに時間の確認をする。

晴れ間が出てきて紅葉もきれいになり景色を楽しみながら下る。予定より30分早く着いたがタクシーは直ぐに来てくれ助かった。運転手さんは会社の社長さん(弟)から途中会長さん(兄)に代わり高齢でも好きで続けているということで楽しくお話を伺った。10年以上前はここを縦走する団体さんもいてマイクロバスで迎えに行ったとのこと。天気に恵まれ、充実した山行でした。

(駒崎記)

【ピークハント】北アルプス 鷲羽岳 水晶岳 三俣蓮華岳(個人山行)

鷲羽岳・水晶岳

=北アルプス最奥の名峰に登る=(個人山行)

山域山名:北アルプス 鷲羽岳、水晶岳、三俣蓮華岳

期日:2021年9月27日から29日 前夜泊

参加者:橋本義彦

行動記録:26日 熊谷=関越道上信越道長野道=松本IC=新穂高P 前夜泊

27日 新穂高P6:10-鏡平10:10-双六小屋13:00-三俣山荘15:30-同所テント泊

28日 三俣山荘5:45-鷲羽岳6:45-水晶小屋8:00-水晶岳8:35/9:00-水晶小屋9:25-鷲羽岳10:30-三俣山荘11:30/12:20-三俣蓮華岳13:30-双六小屋15:15 同所テント泊

29日 双六小屋6:20-樅沢岳6:50-双六小屋7:25/8:00-鏡平9:20-新穂高P12:50=松本IC=長野道上信越道関越道=熊谷

鏡平からの槍ヶ岳 鷲羽岳

夜、新穂高登山者駐車場に着くと、ほとんど満杯であった。隅に空きを見つけて停め、そこで車中泊をする。27日、起きると快晴だ。朝食、身支度をして、出発する。登山指導センターに登山計画書を出してワサビ平小屋方面左俣谷の林道を歩き始める。谷の西側に笠ヶ岳が高く聳え、朝日を浴びる。小池新道入口までは、なだらかな林道歩きで周囲はブナ林だ。途中、笠ヶ岳登山口やワサビ平小屋があり、登山者が準備をしている。キオンの仲間やシロヨメナなど秋の花が咲いている。橋の手前を小池新道に入り本格的な登りとなる。沢は水量があり、朝日に照らされている。深い森でなく、数mの高さの広葉樹は紅葉が始まっている。ナナカマドは実をたくさんつけている。赤い色が鮮やかだ。小池新道は、斜度もきつくなく、道も整備されていて歩きやすいが、距離は長い。抜戸岳の麓の道で秩父沢などの沢を横切る。途中には数か所休憩場所がある。息を切らして鏡平に着き池の手前のベンチで休む。ここは名「槍ヶ岳展望地」で、ガス、風も無く、池に槍ヶ岳が写る景色は本当に美しい。紅葉が味わいを深くしている。

ここを過ぎると、小尾根をたどり、弓折岳鞍部まで登る。標高は2000mを超え木々は低くなり、道からも眺望が効く。ミネカエデ、ナナカマドが紅葉している。小尾根を抜けると道は険しくなり、梯子もでてくる。弓折岳鞍部に着くと何人もの登山者が休んでいる。予定どおりなので弓折岳まで登ることにする。登山道を3人の方が整備している。石をバールで動かしたり、栗石を敷いたり、草や灌木を刈ったりと大変な仕事だ。感謝のあいさつをすると「弓折岳まで登ってもらいたいからね」と言っていた。頂上は平坦で平凡だが、紅葉のチングルマ、ガンコウランも見られた。笠ヶ岳に続く稜線もすっきりとしている。再び双六小屋に向かう。ほとんどアップダウンは無く、歩きやすい。ナナカマドの紅葉、赤い実が鮮やかで目を引く。ハイマツなどが目立つ左の谷に双六小屋が現れ、下ると直ぐに小屋に着いた。小屋の南の平坦な場所に茶色の植物が群生しているが、コバイケイソウの残骸だ。ハイマツと紅葉、それにゴツゴツ岩が混在している山が左右に広がる。双六小屋は水が自由に使え有難い。鞍部で平坦、広々して、景色も良い。北に鷲羽岳、水晶岳を望むことができた。一休みして双六岳巻道分岐まで登り、巻道コースで三俣山荘に向かう。数年前、野口五郎岳から鷲羽岳を抜け、この分岐に来たことを思い出した。巻道は程々に下ったり、登ったりして三俣山荘に続く。前に見える鷲羽岳、水晶岳は森林限界を超した2900m峰であり、ハイマツの生えない斜面は白い。三俣蓮華岳分岐を過ぎ、下って行き三俣山荘に着いた。

三俣山荘から槍ヶ岳を望む 鷲羽岳から三俣蓮華岳双六岳

テント泊の手続きを山荘で行う。テント1泊1張1000円、一人1000円。直ぐにテントを張った。テント場は山荘の近くにあり、10張以上張られていた。テント場の中に湧き水が流れており、ここでは水が十分使えた。ゆっくりして、夕食後シュラフに入った。気温は10度以下になり、ダウンのシュラフであったがマットを忘れたため、背中が冷えやや寒かった。

28日 テントに荷物を置き、鷲羽岳、水晶岳を往復し、早ければ双六小屋まで戻ることにする。天気は曇りだが、鷲羽岳の南の雲が朝日に染められ赤い。槍ヶ岳が南に黒い。周囲の山々はよく見える。日の出の後、すぐに出発する。鷲羽岳まで標高差400mをまず登る。軽いデイパックなので、ぐいぐい登れる。道の辺りの石は白い。石英閃緑岩(火成岩)だという。登るにつれ、黒部五郎岳や三俣蓮華岳を朝日が染める。黒部源流が深い谷を刻んでいる。氷河の跡のカールらしき地形はそこかしこにある。

そして鷲羽岳頂上に至ると南側に鷲羽池が光る。火口湖のように見える。二度目の登頂で周囲の眺望を楽しむことができた。ここから稜線を北に進む。森林限界を超え、白っぽい尾根が見え、ハイマツが生えている。ワリモ岳は西側を巻く。そこを少し下り、「水晶小屋15分」の標識を見て進み小山を越すとこじんまりした水晶小屋に着いた。小屋の付近には、水晶岳に登る人、そこから下ってくる人、休んでいる人など10名ほどいる。なだらかな道を進むと真っ赤な紅葉(シラタマノキ)が目につく。梯子や大岩を進むと岩ごつごつの水晶岳山頂に着いた。北アルプスの南部最奥にあり、周囲に名だたる山がずらりと並んでいる。壮観だ。北に赤牛岳と黒部湖も見える。西に薬師岳から黒部五郎岳の稜線と手前の雲ノ平、南には槍ヶ岳、笠ヶ岳、その向こうに御嶽山が水蒸気を立ち上げている。景色を十分楽しみながら一休みして山を下る。途中の稜線からは30cmほどの岩の斜面が広がる。高い木は無く、黄色、茶色の草と緑のハイマツ、白い斜面で山が被われている。鷲羽岳の下りでは、三俣蓮華岳・双六岳とその東のややなだらかな地形が見える。

水晶岳 赤牛岳稜線

昼には三俣山荘に戻れたので昼食、テント片付けをして双六小屋に向かう。三俣蓮華岳分岐まで登り返し、分岐から標高差約100mを登り頂上に着く。3回目の登頂になるが秋は初めてで、景色も一番良い。なだらかな稜線を南に向かう。標高2800m森林限界の上であるが、ハイマツが道の左右に生えている。歩いているうちにガスが双六岳の辺りに出てきたので、分岐で中道を選んで進むことにした。緩い下り斜面はもう、薄茶の草原になっている。晩秋といった雰囲気だ。西側は崖で大岩が崩れてきて斜面をつくり荒々しい。道端にライチョウを見つけた。逃げないので写真を撮る。薄茶で白い部分が少しあり、冬に向け換羽途中らしい。足の下まで羽毛が生え、厳寒の山で生き抜く鳥だと分かる。中道の景色を楽しみながら中道分岐、巻道分岐を通り、無事に双六小屋に到着した。

三俣蓮華岳再訪 樅沢岳から西鎌尾根ー槍ヶ岳

水を汲み、手続きして小屋南にテントを張る。南に双六池のある広いテント場だ。30張ほど張られていた。前日寒かったので下に衣類を敷き、ジャケットを着こむと温かく朝まで安眠できた。

29日 時間的には余裕があるので樅沢岳に登ることにした。往復1時間ほどなので、空身で登る。頂上からは周囲の山々がすっきり見える。東には、西鎌尾根が続き、槍ヶ岳が天をついている。北には鷲羽岳が白い。登山者もグループで登ってきており、槍ヶ岳を目指すという。

下山後、テントを片付けて下山する。鏡平までは東に槍ヶ岳、南に笠ヶ岳稜線を見ながら進む。ナナカマドの向こうに槍ヶ岳が見える。次第に雲が下りてきて稜線を隠す。鏡平で一休みして、小池新道をひたすら下る。さらに、林道を歩き、新穂高の駐車場に無事に到着し、2泊3日の充実した山行を終えた。秋の北アルプスは空気が澄んでおり、秋景色を十分楽しむことができた。

【縦走】高妻山

山 域:戸隠連峰、高妻山2353m乙妻山2318m

目 的:百名山山行

期 日:2021年9月19(土)

参加者 :谷口・非会員3名

行動記録:

9/18深谷9:00~15:00(戸隠イースタンキャンプ場)

9/19(行動9:30)実行動時間(8:00)休憩(1:30)

戸隠イースタンキャンプ場(6:30)→不動避難小屋(8:15/8:30)→五地蔵山(弥勒新道)(9:20)→高妻山2353m(10:50/11:15)→乙妻山2318m(12:05/12:25)→高妻山(13:15)→五地蔵山(14:30)→弥勒新道→戸隠牧場(15:30)→戸隠イースタンキャンプ場(16:00)

山行記録:

9/18(土)〈小雨〉

本当は夜中集合し、朝から戸隠山の予定が天候悪く諦め、朝9:00に集合し花園を出発、キャンプ場に夕方に入れば良いので下道を行くことにする。国道254を抜け、18号に出て、いつもの大好きな白馬方面で無く、県道37号→506と善光寺、戸隠神社を抜け、戸隠方面に向かう、途中、業務用スーパーで買い物をする(スーパーは、近くにはそこしかなかった。)明日の昼食と今日の必要なものを購入し、戸隠イースタンキャンプ場に到着(戸隠キャンプ場もあるが家族向けに思える。距離がほんの少し遠いがイースタンの方が安く、人が少ない)雨が降っていたが、東屋が空いていたので東屋で早速お酒を飲み始める。夕飯は、鶏肉・豚肉・牛肉と豪勢な御飯。自分は、22:00に就寝、テントを張るのも面倒になり、車で車中泊、他の3人は???朝起きると東屋下にテント張られていました。

9/19(日)〈晴れ〉

5:00に起床し、準備をしながら周りを見ると、周りの山々は、ガスで隠れている。少し前には、小雨が降っていたようだ。朝食をかき込み6:30戸隠イースタンキャンプ場を出発、道を渡り戸隠しキャンプ場を抜け、戸隠牧場と抜ける。牧場事務所で登山計画書を出し、牧場を通過するが牧場は、放牧されている柵の中に入り、放牧されている牛の中を進む、牛に襲われないか不安だったがそんなことは、一切なく通り過ぎることができた。

山頂からは、北アルプス、白馬、近くの黒姫・戸隠、遠くには、富士山も見える。頂上で休憩を済ませ、二名で乙妻山を指す。乙妻までは、最初はヤセ尾根ガレ場が続く、道はそこまで整備されていないので注意をして進む。が、途中から登りやすい登山道にでる。乙妻山の山頂手前から見る、乙妻山は、名の通り可愛いらしい山に見える。

自分の百名山を決められるなら、ここは、かならず入れようと思う展望、眺望でした。(山頂にいた人が百名山の話をしたらそれは自分が決めればいいと言われた受け売りですが)大好きな白馬は、恥ずかしがり、ガスで少し顔を隠し、残念でしたが他の山々はとても美しく見えました。何枚も写真に残し山頂をあとにした。

天候が悪く、戸隠山に行けず、残念でしたが、高妻山は登山道も岩場、鎖場、稜線歩き素晴らしい展望と楽しい登山となりました。高妻山の素晴らしさもそうだが、なにより、乙妻山の素晴らしい眺望が見れたのがとても心に残りました。今回も良い山行になりました。

谷口記

【無雪期PH】南ア 鋸岳 2021/9/19-20

山 域:鋸岳2685m(山梨県/長野県)

山行形態:無雪期テント泊登山

目 的:岩場と展望を楽しむ

日 程:2021年9月19~20日

参 加 者:駒崎、新井浩

行動記録:

9/18(土)東松山20:00=道の駅信州蔦木宿22:40

9/19(日)道の駅5:30=釜無川ゲート920m 5:55/6:20→ログハウス1534m 10:10→富士川水源標柱1700m 11:00/12:00→横岳峠1980m 12:50/13:20→横岳2142m 13:50→横岳峠14:15

<天候:晴れ>

夜の道の駅は、車中泊の車が多く、連休のこの日は特に多いようだ。翌朝4時に起き、朝食を食べて釜無川に向かう。国道から標識の無い交差点を曲り、釜無川沿いを走るとゲートがあり、その手前約300m付近の広くなった路肩に駐車する。6時前だがすでに12-3台ほどがぎっしり並んでいる。ここから約9.5kmの林道歩きだ。

事前に調べた結果では自転車を使う人も多いとあった。大雨で暴れた様子が随所で見られる。修復するのだろうか。道がごっそり崩れて道の跡形もないところが数か所。釜無川の河原に降りて崩壊個所を迂回するが、渡渉は問題なかった。林道歩きも4時間になろうとする頃にログハウスが見えてきた。製紙会社のものらしい。日陰で休憩する。さすがに疲れた。

林道はここまでで、やっと山道に入り、すぐに渡渉して荒れた河原をピンクテープを探しながら進むこと約1時間で、富士川の源流に到着する。時間の余裕があるのでここで大休憩。湧水が冷たくおいしい。テント泊用に水を4L汲む。

ここからは、針葉樹林の中を標高差約300m1時間弱で横岳峠に着く。なだらかなコルで、テントが何張りか張れそうだ。ザックが3つほど置いてあるので、鋸岳に行っているのであろう。適当な場所を見つけテントを設営。時間が早いので、横岳に登ってくることにして、空身で登り始める。踏み跡はあるところとないところあり、適当に尾根を登る。苔むしていいところだ。30分ほどで横岳山頂。全く展望はないので、写真を撮って引き返す。テントに戻ってもまだ14時。こののんびり感がいい。持ってきたアルコールを飲みながら、昼寝を交えてのんびり。何人かがやって来てテントを張る。今日は多いようで、合計6張りとなった。早めの夕食を食べて寝袋に潜りこんだ。

9/20(月)横岳峠5:25→三角点ピーク2607.1m 7:15→鋸岳2685m 8:25/8:40→横岳峠11:00/11:40→水源12:10→ログハウス12:45→釜無川ゲート16:00

<天候:晴れ>

4時起床、朝食を食べて、テントは帰って来てから撤収することにして出発。ヘルメットを被りヘッドランプを点けて歩き出すが、すぐに必要なくなった。シラビソ林の中の急登が三角点ピークまで標高差約600m続く。

対岸の山腹には南アルプス林道が見え、バスが走っているのが確認できた。行く手には北岳がそびえている。仙丈ヶ岳は雲の中だ。稜線上に上がり、藪の中を三角点ピークの三角点を探し出す。ここからは、鋸岳の「のこぎり」の部分を進む。目の前に鋸岳の尖峰と絶壁が凛々しい。岩稜の尾根のアップダウンを進む為に、近くに見える鋸岳の尖峰だが、なかなか近づかない。

イワインチンの黄色の花がところどころ咲いている。ハクサンイチゲの咲残りもあった。戸台から登る予定であった角兵衛沢を見ると、ザレた斜面は登りにくそうだ。絶壁とは反対側の樹林帯を巻くようにところどころ道が付けられており、難易度はそんなに高くない岩稜尾根歩きだ。すれ違う人もなく、山頂に到着。

同じ横岳峠にテント泊の人が3名休んでいる。駒ヶ岳方面を見るとまさしくのこぎりの歯を思わせる岩稜の尾根が続いており、小さなピークには人が居るのが見える。残念ながらガスが出ており、西側の駒ケ根の街が見えるだけで、駒ヶ岳や仙丈ヶ岳は見えない。休んでいると、駒ヶ岳方面からのグループが息を切らせて登ってきた。少し休んで下山にかかる。同じ道を戻るのだが、どこを間違えたか、違う尾根を降りていた。踏み跡が薄くなったので気付いたが、GPSははっきりと違う方向に向かっていると教えてくれる。藪好きの人たちの踏み跡があちこちにあり、要注意だ。下りた道を戻って登ってきたルートに戻る。下山途中のシラビソと苔の林の中も、何回も獣道らしき道に迷い込んだ。横岳峠に戻り、テント撤収。山頂の3人も前後して同じ行程を踏んだ。手早く準備をして下山開始。

下りは早い。あっという間に富士川の水源地、ログハウスまで到着。ここから林道を約3時間の長丁場。帰りになったので、余裕が出て、台風の爪痕であろう崩壊地を眺めながら直すのかな~と疑問を抱きながら歩を進める。対岸の崩落している岩壁に網をかける作業している人が見えた。懸垂下降の途中で作業をしている感じで、こんな崩落したところを修復する必要があるのだろうか?とまたもや疑問を持った。同じ横岳峠にテントを張った単独の人が、自転車で追い抜いて行った。うらやましい~。やっと駐車地点のゲートまで戻り、帰路に着くが、中央道に乗ったら、小仏トンネルで4時間以上の大渋滞の情報。すぐに中央道を降りて、秩父経由で帰ってきた。

(新井浩 記)