埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

甲信越

【ハイキング】釈迦ヶ岳(御坂山地)

縄文人も登った山を歩く アルバム

期 日:2026年1月18日(日)

山 域:山梨県笛吹市:釈迦ヶ岳1641m

目 的:縄文人が登った山で、富士山と南アルプスの展望を楽しむ

山行形態:ハイキング

参 加 :(5名)Ⅼ高橋仁、高橋陽、瀬戸、渡部、赤坂

行 程:快晴

道の駅川本6:00=花園=中央道経由=河口湖=県道719号若彦トンネル=水ヶ沢林道=スズラン群生地登山者駐車場8:15/8:30→府駒山登山口8:45→府駒山9:30➝釈迦ヶ岳10:10/11:15→釈迦ヶ岳登山口12:10→駐車場12:40=往路を戻る=川本16:10

富士山と富士五湖を取り囲むように連なる御坂山地。その最高峰が黒岳(1793m)で、その黒岳から北西へと派生している山脈上に釈迦ヶ岳がある。そんな地形上の事もあって、未踏峰の山になっていた。「岳人」と「山渓」に、縄文人と登山に関わる記事を見たのがきっかけで、この山を歩きたくなった。

今日は、少し霞があるが、青空の広がる快晴の登山日和になった。スズラン群生地の先の府駒山登山口から積もった落葉を踏んで歩こう。すぐに寒さは消え失せて、体が汗ばんできた。ほどなく稜線に取り付いて、小さなアップダウンを繰返して府駒山に着いた。落葉した樹林越しに大菩薩から滝子山へ続く「小金沢連嶺」が見える。その東奥には扇山の山火事の煙が、ぼんやりと霞んで見える。まだヘリによる消火が続いているようだ。

先へ進もう。三角に尖った釈迦ヶ岳を目指して、アップダウンやロープの岩場をこえて、山頂に着けば、富士山をバックに鎮座した二体のお地蔵さんが迎えてくれた。このお地蔵さんの場所が縄文土器が発見された地点だ。

探検家の高橋大輔氏は、山渓の寄稿文(2025年2月号:抜粋)で、「縄文人が急峻な釈迦ヶ岳の山頂にわざわざ重い土器を持ち運んだのは、目の前に屹立している富士山を遥拝するためではないか。縄文人はなぜ山に登ったのか。私は釈迦ヶ岳に登り、狩猟採集や地域間交流以外の、人知を超えた自然との邂逅があったことを悟った」と述べている。

縄文時代にも噴火を繰り返した富士山に、畏敬の念を抱いて遥拝した縄文人。それは日本人の山へのあこがれや現在の私たちが山に登り、周りの山々を見渡す喜びなどに通じているのかも知れない。

さて、富士山、黒岳から節刀ヶ岳、王岳と連なる御坂山地、南アルプスは聖岳から、北岳、仙丈、甲斐駒まで、八ヶ岳、奥秩父、大菩薩から滝子山、奥多摩までパノラマの展望を楽しんだら、ゆっくりとランチタイムを取り、下山としよう。釈迦ヶ岳登山口への下山路は、落ち葉に隠れた石ころや、崩壊個所もあり、お世辞にも歩きやすいとは言えないが、ゆっくり慎重に下って、林道に着いた。駐車場まで戻って、今日の登山は終了。

芦川町の農産物直売所と、富士浅間神社を参詣して帰ろう。 (高橋仁)

追記:

河口湖ICから大月jctへ向かう車から、扇山の西山麓からくすぶり続ける煙が見える。放水用のバケットを吊り下げたヘリも飛んでいる。よく見ると山肌の木々が全焼したわけではなく、表面的には森林が残っているようにも見える。以前、足利の両崖山の火災の跡を歩いた時の事、下の落ち葉や枯れ枝が広範囲に燃え広がっていたが、大きな木は根元が焦げていても、燃えずに残っていたのを思い出した。

爺(仁)が子供の頃、山の柴刈りをして、かまどや風呂の燃料にしたり、下枝打ちをした枯枝を拾い集めて焚きつけにしたり、落葉を集めて堆肥を作ったりしていた。今は枯枝、落葉、低灌木や倒木が放置されたままになっているから、ひとたび山火事になれば、あっという間に燃え広がり、積もった枝葉がいつまでも燻ぶって、消火が進まない。近年の大きな山火事が多発している背景に、気候変動などだけでなく、人手の入らなくなった山林の情況があるのではなかろうか?

【ピークハント】火打山・妙高山

紅葉、池塘、草紅葉の火打山

山域山名:北信 火打山・妙高山

ブナの紅葉

期日:2025年10月19日20日

参加者:L橋本 高橋仁 木村 渡部 福井

行動記録:19日 熊谷駅南口5:20=関越道・上信越道・妙高高原IC=笹ケ峰駐車場・登山口8:20/35-十二曲り10:00-富士見平分岐11:30-高谷池ヒュッテ12:40-天狗の庭13:10-火打山14:20-高谷池ヒュッテ15:30-茶臼山16:10-黒沢池ヒュッテ16:30

20日 黒沢池ヒュッテ6:15-富士見平分岐7:20-十二曲り下黒沢橋8:30-笹ケ峰駐車場9:10=往路を帰る=熊谷駅16:00

上:天狗の庭と火打山 下:火打山山頂

19日<天気晴れ>駐車場の気温は15℃。周りはすでに黄色や赤に紅葉していた。車もそこそこ入っていた。登山口を入って行くと整備された木道〜木の階段が続き歩きやすい…。途中ヤナギ、ブナの大木、山ブドウの赤い大きな落葉、トチの木の黄色も見事だ。黒沢川にかかる橋を渡り進んで行くと、十二曲りは岩の急登でかなりきつかったが、紅葉が更にきれいで癒やされた。富士見平分岐で休憩しランチタイムにする。高谷池方面に少し登ると平坦な道となり、これから登る火打山を左前に見て高谷池ヒュッテに向う。高谷池のほとりの高谷池ヒュッテに着き、ここでトイレ休憩し、荷物をデポし木道を歩く。小高い丘を越えると、きれいな草紅葉が続く天狗の庭に着いた。湿原と紅葉は見事な光景でまるで作られたような場所だと思った。池塘には火打山が映り込んでいた。池には火打山がきれいに映り込んでいる。

火打山に登り始めると雲海の上に北アルプスが全部見えた。風がなく雲海は動かず幻想的で美しい…。一名は頂上を諦め、そこに留まり、しばし景色を楽しんだ。4名は頂上まで急坂を登り、登頂した。頂上の展望は良かったが強風で、寒く、写真を撮るとすぐに下山した。荷物を取りに高谷池ヒュッテに戻り、茶臼山を通り黒沢池ヒュッテに向かう。この道は急登ではないが、濡れた泥道もあり、よく滑るので注意して歩く。進んで行くと黒沢池の近くに青いドーム型の個性的な山小屋がありました。山小屋は3階建てで、真ん中に階段があり、8角形のドーナツ状になっていた。私たちのグループはしきりのない3階に泊まりました。夕食はやや物足りないメニューでしたが、ご飯は格別美味しがった。しばらくおしゃべりを楽しんで眠りについた。紅葉と雲海が最高の山行でした。

(福井記)

上:高谷池と高谷池ヒュッテ 中:雲海の山々 下:黒沢池ヒュッテにて

20日<天気霧、曇り晴れ>

4時30分起床、5時に朝食、メニューは小麦粉で作ったチャパティ(のような食べ物)、ジャム。日本の山小屋で、このメニューは初めて。天気はガスが白く立ち込めており、天気予報でも霧、雨。妙高山にも登っても、晴れる可能性は少ないようなので、下山することにした。小屋の前で写真を撮り出発。黒沢池の近くを富士見平に向かう。この道はほぼ平で木道が敷かれ歩き易い。「高層湿原」でこの時期はもう、花は無く、草紅葉が霧の中に広がるやや幻想的な雰囲気だ。7月8月には草花が咲いて鮮やかだろう。黒沢池が草原の向こうに見える。沢を越える。熊トレのグループで黒沢橋からここまで沢登りをしたことを思い出す。富士見平分岐までは、やや登りが続く。ツガの大木が生えていて亜高山帯の様子だ。富士見平分岐=昨日のランチ場所まで戻ってきた。これからは下りだ。森の中で、最近の雨で、泥も岩も濡れて滑りやすいので注意して下る。下るにつれて、霧が薄くなり、日が射し、遠くが見えるようになり、紅葉が鮮やかになる。この天気なら、妙高に登れたかも・・・と思い妙高山方面を見ると白い雲が付いている。十二曲りでは、落葉樹が増え、赤や、黄色の木の葉が、雲の切れ目から射す日差しに眩しく輝く。樺の類は黄色に、カエデの類は黄色や赤に、ブナは赤茶に輝く。黒沢橋で清流を眺め、後は平坦になったブナの林の中を駐車場目指し、ずんずん進む。妙高山登山を取りやめ、十分余裕のある時間に笹ケ峰駐車場に着くことができた。

駐車場で、コーヒーブレイクを入れ、帰路に付く。途中、赤倉温泉で入浴、昼食、道の駅オアシスおぶせでの買い物と登山以外でも楽しむことができました。

(橋本記)

【ハイキング】西沢渓谷(個人山行)

紅葉と清流の西沢渓谷 アルバム

期日:2025年11月7日

山域:山梨県山梨市 西沢渓谷

参加:高橋仁、赤坂、他2名

行程:天候晴れ

熊谷6:00=R140=雁坂トンネル=西沢渓谷駐車場8:30→ネトリ大橋9:00 →西沢山荘(徳ちゃん新道入口)9:10→三重の滝9:30→七ツ釜五段の滝10:50→終点11:10/11:50→大展望台12:15→ネトリ大橋13:20→駐車場13:40=道の駅みとみ=往路を戻る=熊谷5:00

行程:天候晴れ

熊谷6:00=R140=雁坂トンネル=西沢渓谷駐車場8:30→ネトリ大橋9:00 →西沢山荘(徳ちゃん新道入口)9:10→三重の滝9:30→七ツ釜五段の滝10:50→終点11:10/11:50→大展望台12:15→ネトリ大橋13:20→駐車場13:40=道の駅みとみ=往路を戻る=熊谷5:00

140号が大輪と大滝間が落石のため交通止。おかげで、というか?迂回ルートの大滝トンネル(未完成)を初めて通ることが出来た。雁坂トンネルを抜ければ、山肌の紅葉が広がり、間もなく西沢渓谷入口だ。時間が早いのか、駐車場はまだ余裕だ。140号陸橋越しに鶏冠山が見える。

笛吹川・西沢に沿って林道をネトリ大橋、徳ちゃん新道入口、旧西沢山荘、田部重治文学碑を見て、登山道に入る。二股吊橋で東沢を渡り、軽いアップダウンを繰り返して三重の滝に出たので、展望デッキで小休止しよう。深い青色の滝つぼがきれいだ。いくつかの滝や奇岩、ポットホールなどを見ながら進む。濡れた岩に滑らない様に慎重に歩こう。日が昇るにつれ、山肌の紅葉が木漏れ陽に映えてきれいになって来た。

今日のクライマックス、七ツ釜五山の滝を下から上へと見ながら登れば、ベンチとトイレがある渓谷終点だ。ここでランチタイム。ここだけは大勢のハイカーでにぎわっている。鶏冠山、木賊山、破風山を望みながらゆっくりコーヒーを楽しむ。甲武信岳は木賊山の陰で見えない。

さて、西沢と大久保沢を高巻きする、傾斜のないトロッコ道を帰ろう。7年前に来たときはシャクナゲが咲いていたが、対岸に見える奥秩父の山肌はカラマツの黄葉が明るく広がって、裾の楓と相まってきれいだ。ふと、道端の岩肌を見ると枯れたイワタバコの葉があちこちにたくさん残っている。7月に鳴神山で見たイワタバコの花を思い出す。

ショートカットを下り、ネトリ大橋へ出たら、林道を歩いて駐車場だ。隣の道の駅みとみに寄って、 バニラソフトで〆て帰ろう。 (高橋仁)

【ハイキング】裏巻機山渓谷

雪と水が造形した渓谷美と紅葉 アルバム

期日:2025年10月31日(金)

山域:新潟県南魚沼市:裏巻機渓谷(五十沢上流永松渓谷)

参加:L高橋仁、白根、豊島、赤坂

行程:曇り

川本6:20=花園=塩沢=五十沢キャンプ場=みやて小屋8:55→不動滝10:35/10:50→夫婦滝→取水口(昼食)11:20/11:50→往路を戻る→みやて小屋13:20=往路を戻る=川本16:30

塩沢インターから坂戸山の南麓の大月トンネルを抜けて、五十沢川の上流へと走る。曇り予報で、景観はあまり期待してなかったが雲は薄く、車窓から見える魚沼三山や巻機山は昨日の降雪でうっすらと白くなっている。キャンプ場で受付(協力金50円)をして、ゲートを開けて林道を登る。紅葉はかなり進んできれいだ。ピークまでもう3日くらいか?みやて小屋駐車場から裏巻機渓谷(五十沢川永松渓谷)へと出発だ。

今日の終点「取水口」から永松発電所への水路を引く工事のために、岩を削って作られ遊歩道は「越後の下の廊下」の異名を取っている。渓谷を高巻きして、高低差は無いが、いくつかの沢を渡渉するたびにアップダウンを繰り返す。前日までの雨で水量も少し多く、濡れた岩が滑るので、慎重にゆっくり歩く。

不治心得(フジココロエ)の岩に立ち寄ったり、坪池沢では踏み跡に誘い込まれたりしながら、割引岳への上級者コースを右に分ければ、不動滝入り口だ。滝つぼまで下ってみよう。大干ばつの時に水乞いをしたら不動明王が現れて人々を救ったという伝説の滝は、大きな滝つぼをと豊富な水量の立派な滝だ。青森、秋田、宮城から来たという18人のツアー客でにぎわっている。水分・エネルギ補給をして写真を撮り、団体が出発してからゆっくり出発する。

遊歩道に咲くリンドウや大文字草や、眼下のⅤ字谷や対岸の幾筋もの滝を眺めるうち、夫婦滝が現れる。太い滝と細い滝がぴったり寄り添うように流れ落ちる滝は遊歩道から眺めるだけ。ほどなく終点の取水口が見えて来た。急な階段を下りてコンクリートブロックの上でランチタイムにしよう。この下に堰があり120cmの切れ目を飛び越えて対岸(右岸)に渡れば、巻機山の牛ヶ岳への上級者コースだ。

雪と水が造形した急峻な渓谷は、花崗岩の白い岩肌の隙間に根を伸ばした草木が、松の緑と共に見事な紅葉を見せてくれる。川底には小石と水流が長い時間をかけて作った、幾つものポットホール(甌穴)がきれいだ。大量の雪が積もる越後の山ならではの自然の造形美を満喫しているうちに、団体は引き揚げて、我々だけになっていた。来た道を引き返そう。渡渉点の岩が乾いてきて、歩きやすい。雨にも降られずに快調に駐車場に到着。

(高橋仁)

【ハイキング】魚沼スカイラインから当間(あてま)山(個人山行)

越後の山をパノラマ山行 アルバム

期 日:2025年10月24日(金)

山 域:新潟県南魚沼市・十日町市:当間山1028m(1016.4m)

参 加:高橋仁他4名

行 程:晴れ

熊谷6:00=川本6:20=花園=六日町=八箇峠展望台8:40=六日町展望台=護国観音展望台9:00=樽山往復10:00=十日町展望台=魚沼展望台(昼食)11:00/11:40→当間山12:40→見晴台→魚沼展望台14:20/14:50=十二峠=道の駅=塩沢石打=花園=熊谷17:30

魚野川が流れる南魚沼市と信濃川が流れる十日町市を隔てる魚沼丘陵の稜線を、19㎞にわたって走る魚沼スカイラインは、いくつもの展望台があり、魚沼(越後)三山から巻機連邦、谷川連峰が一望できる天空のViewlineだ。

護国観音展望台から、樽山を往復する。樽山は山頂が伐採されて360度の眺望だ。弥彦から刈羽三山(八石山、刈羽黒姫山、米山)、先週登った火打山、妙高山、苗場から西谷川連峰まで見渡らせる。我がふるさと長岡市の町並み、母校の長岡高専の上の鋸山が懐かしい。

スカイラインを南に移動して魚沼展望台で越後の山々を眺めながらランチを済ませたら、当間(あてま)山へ登ろう。なかなかの急登を登れば、どこまでも続くブナ林の中を山頂目指して歩く。ブナの紅葉は少し早いが、ウルシやカメノキ、カエデなどの紅葉が混じって快適な道を歩く。適度なアップダウンがある登山道の両側はイワウチワの絨毯に埋め尽くされている。イワウチワの花の時季に歩いてみたいものだ。

当間山頂から先へ山親父(ブナの老木)、見晴台と足を延ばして東から北周りで西への眺望を楽しんだら、北側の本線道を周回して魚沼展望台に戻ろう。午後の陽射しが差し込むブナ林の落ち葉で柔らかな道を下って、スカイラインに戻る。充実感の余韻に浸ってから帰路に着く。

(高橋仁)

【ハイキング】子檀嶺岳(個人山行)

展望の子檀嶺岳(こまゆみだけ)へ アルバム

期 日:2025年10月17日(金)

山 域:長野県青木村:子檀嶺岳1223.1m

参 加:高橋仁、他2名

行 程:晴れ

花園IC7:00=上田IC=青木村、管社登山口10:00/10:10→強清水入口→岳の平11:00→子檀嶺岳(昼食)11:50/13:10→登山口14:20/14:40=大法寺三重塔15:00/15:20=上田菅平IC=花園IC18:00

グズついた天気の真ん中の、今日一日だけが好い天気。ラッキーな山行の始まりだったが・・・・花園インターの入り口で救急車に追い越されたと思ったら、本庄ICの手前から事故渋滞が始まり、美里SA手前の事故現場を抜けるまで40分くらいのタイムロスになってしまった。そこで、大法寺の三重の塔には寄らずに登山口へ直行しよう。

栗畑の隣の空き地に駐車して、鹿よけゲートを抜けて、しばらく行くと右手に登山道が分かれる。クマが出たとの警告が張ってある。赤松の多い登山道には「茸山期間につき立ち入り禁止」の張り紙とテープが張ってある。「ここにマツタケがあります」と言っているようなものだ。

所々にユーモラスな顔を描いた、丸い小石が置かれている。誰の発案か知らないが、心が和む。強清水の入り口をスルーして少し行けば、林道が広がり、「岳の平」の名前通り平らな道に出たので、休憩を入れてから、林道から登山道に入り、つづら折りの急坂を登れば、大きなくるみの木の下にゴロゴロとくるみの実が落ちている。(帰りに拾って帰ろう。)体が温まり、汗ばんでくるころには稜線に出て、ウルシの葉が赤く色づいた山頂に飛び出す。

目の前に青木村の田園風景から上田市の街並みが広がり、その先には、浅間から湯ノ丸、四阿山、根子岳、志賀高原の山並みが広がる。右に視界を追っていけば八ヶ岳、蓼科、霧ヶ峰、美ヶ原と続き、さらに北へは爺が岳から鹿島、五竜、唐松から白馬三山へと広がる。ほぼ360度のパノラマの景観を楽しんだらランチにしよう。ゆったりとコーヒーを飲んでいれば、アキアカネの群れが飛び回り、あちらこちらに留まったと思えば、パッと飛び立ち、また留まるを繰り返す。見ていて飽きないトンボの動きが続く。

さて、一時間以上ゆっくりしたから、そろそろ下山にしよう。つづら折りの落ち葉の道を、くるみの実を拾い集めて下れば、あっという間にビニル袋はいっぱいになってしまった。淡々と歩いて登山口に戻ったら、大法寺に寄って、国宝の三重塔を拝観と行こう。鎌倉時代の建築様式が忠実に守られた、苔がむした、檜皮葺の屋根の三重の塔は山あいの古刹の最上段にひっそりとたたずんでいる。さて、あとは「道の駅あおき」に寄って帰ろう。

(高橋仁)

【ハイキング】蓼科山 2025/8/23

大展望と今年初めてのアサギマダラ アルバム

期日:2025年8月23日(土)

参 加 者:CL木村 SL高橋仁 大嶋 鹿島 豊島 石川 高橋陽 瀬戸

行動記録:川本道の駅6:00⇒大河原峠8:30⇒蓼科山荘10:55⇒蓼科山頂ヒュッテ12:07⇒蓼科山12:11/13:15⇒蓼科山荘14:27/41⇒大河原峠16:36

<天候:晴れ>大河原峠の駐車場は無料で30台位駐められ、無料水洗トイレ有です。登り始めは、カラマツ林でハクサンフウロが咲いていました。標高が上がるにつれ道はゴロゴロ石。周りは、シラビソとコメツガの木で、苔むした木陰の涼しい道を足元を注意しながら皆で会話を楽しみました。途中2、3箇所は、縞枯れ現象がありました。蓼科山荘からは、他の登山口との合流地点で人が多く、道は大きい岩の急坂、怪我をしない様にゆっくり安全第一で登りました。

山頂は、大きな岩が折り重なって広がる噴火口跡で中央には蓼科神社奥社が祀られ、展望は、八ヶ岳連峰、浅間山、霧ヶ峰、美ヶ原など360度の大パノラマです。ゆっくり昼食を食べ、蓼科山頂ヒュッテのピアノを見て下山しました。ここでは、音楽を聴きながら食事やお酒が楽しめるそうです。下りも登りの時以上に怪我をしない様に下っていると、後ろで声がしました。「アサギマダラだ!」・・・・今年初めて出会えました。蓼科山荘(将軍平)まで来てほっと一安心、ここからは、静かな登山道を帰りました。

天候にも恵まれて、皆で楽しい一日が過ごすことが出来ました。

(高橋陽記)

【縦走】笠ヶ岳

山 域 北アルプス笠ヶ岳

山行形態 一般登山

日 程 2025年7月31日(木)~8月2日(土)

参 加 者 浅見

行動記録

7月31日(木)

日高7:00=松本松本城見学10:45/12:30=新穂高温泉登山者P15:30~わさび平小屋17:00

8月1日(金)

わさび平小屋6:00~笠新道~抜戸岳12:00~笠ヶ岳山荘14:00~笠ヶ岳15:00~笠ヶ岳山荘15:30

8月2日(土)

笠ヶ岳山荘5:00~弓折岳9:10~鏡平山荘10:00~小池新道~新穂高温泉P15:00

=乗鞍高原美鈴荘合宿合流16:30

長く登山を続けてきて、何度も松本市内を通過しているのに松本城を見学したことがなかったので寄り道してみた。外堀を渡ると現地のボランティアガイドの事務所があり、一人でも説明してくれるとのことなのでお願いした。郷土愛の溢れる話を聞けて興味深かった。

今回、笠ヶ岳に登りたかった理由はまず、北アルプスの主要な山の中で笠ヶ岳だけ登っていなかったこと。次に最近読んだ新田次郎の「槍ヶ岳開山」という小説の影響だ。主人公の播隆(ばんりゅう)上人は、まず笠ヶ岳を開山し次に槍ヶ岳を開山している。特徴的な丸い山頂部を持つ山に登りたくなった。

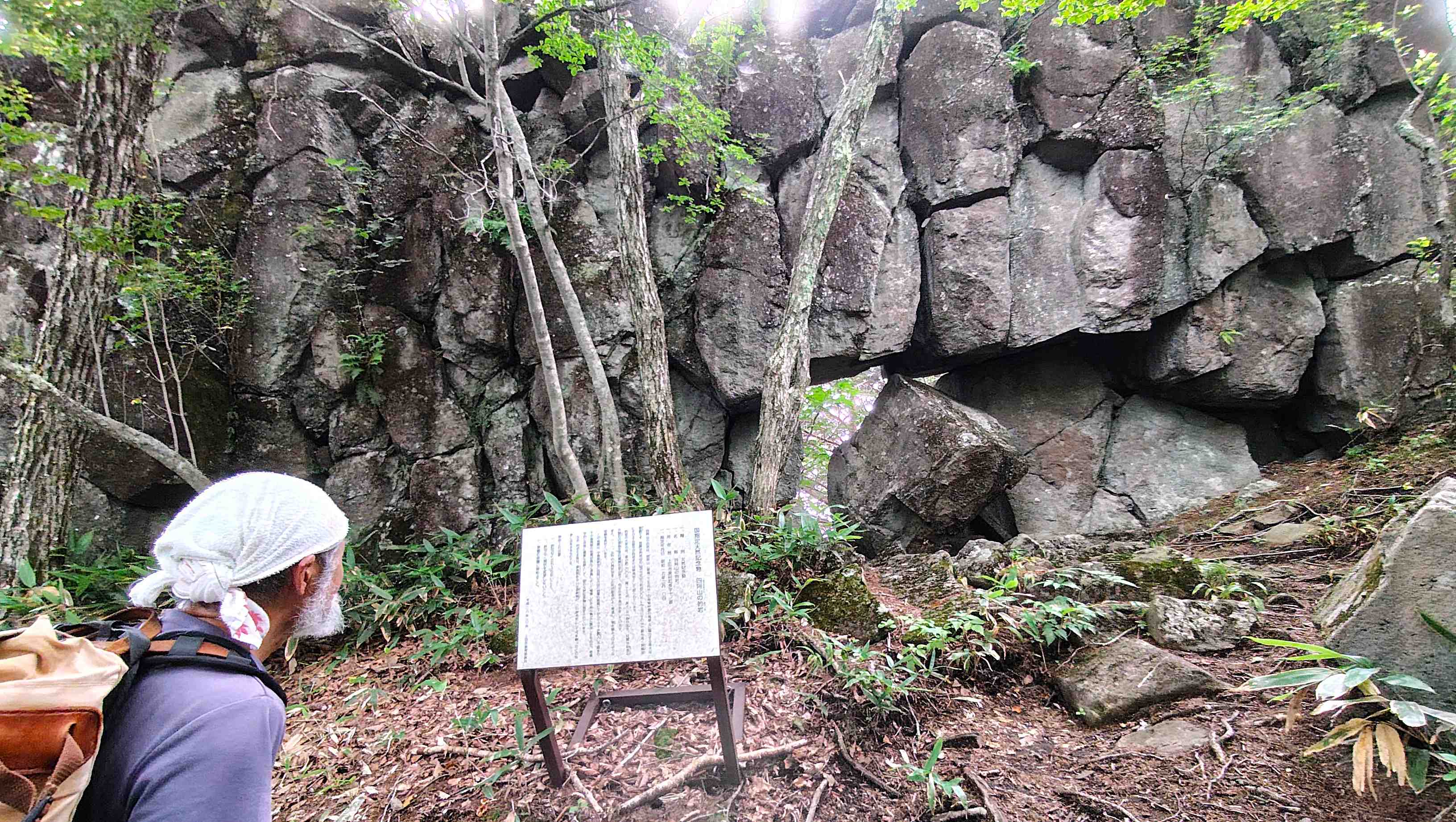

初日は約1時間の林道歩きでワサビ平小屋に入る。入浴後に夕食、ヤマメの塩焼き。2日目は10分ほど戻ったところから笠新道の急登にとりつく。樹林帯の登りが標高差にして1000m続く。標高2400mで森林限界となりカール状の杓子平に出る。ここで初めて笠ヶ岳を眺めることができた。山頂まではまだ500mの標高差がある。シナノキンバイやチングルマに励まされて抜戸岳の稜線を目指す。チングルマはほとんど綿毛になっているが稜線近くの窪地には白い花が残っていた。遅くまで雪渓が残っていたのだろう。笠新道は抜戸(ぬけど)岳の南側で縦走路と合流して終わるが、時間もあるので抜戸岳山頂まで行ってみる。誰もいない山頂で槍穂高の絶景を眺めながらぜいたくなランチタイムとなった。ここからは稜線上の縦走路を笠ヶ岳に向かう。途中の「抜戸岩」は両側の巨岩の間をすり抜けるように道がついている。

笠ヶ岳山荘では山頂直下ということもあり、水500㏄400円で2本まで買える。他のソフトドリンクは600円で制限なし。翌日のために水2本とスポーツドリンク1本を購入。夕食はカレーでお替り自由。夕食後に日没を見に山頂へ、雲海を展望を楽しめた。

3日目、槍ヶ岳の向こうから登る日の出を見て出発、抜戸岳までは昨日歩いた道をもどる。縦走路は秩父平、大ノマ岳、弓折岳を超えてゆく。弓折分岐で小池新道に入り、鏡平経由で新穂高に下山する。弓折分岐までは人が少ない。大ノマ岳周辺は花が多かった。天候に恵まれて夏山を楽しむことができた。

(浅見記)

【ハイキング】村上山・池ノ平湿原

展望の村上山と花の池ノ平湿原 アルバム

山 域:長野県東御市:池平湿原2000m / 群馬県長野原町:村上山1746.2m

期 日:2025年8月27日(水)

参 加:(8名)CL 高橋仁 SL 相澤 白根 栗原 高橋武 赤坂 駒崎 福井

行 程:〈薄曇りから曇り〉熊谷駅6:00=川本6:20=花園=小諸=鹿沢休暇村8:30➝村上山10:40/11:10➝休暇村12:10=車で移動=池の平駐車場(昼食)12:50/1320→池の平周回➝駐車場14:40/15:00=往路を戻る=川本17:30

薄曇りの空は、雲が広がりそうなので、予定を変更して展望の村上山に先に登ることにした。休暇村嬬恋鹿沢の駐車場から登山道へ。肌寒いほど涼しい!カラマツの植林と笹の山腹をゆるゆると登って行く。歩く人が少ないらしく、落ち葉が柔らかく、道の岩も苔が剥がれていない。どこまでもカラマツと笹が続き、緩と急を繰り返す登り道を、年配者に合わせてゆっくりと登れば、時折涼しい風が吹き抜ける。樹間から浅間山と黒斑山らしき外輪山の見えるところで一息入れて、先のピークを巻けば、鞍部に東屋がある。これをスルーして一気に山頂に到着だ。

東から北側が開けていて、浅間から鼻曲、浅間隠、鬼押し出し、白根、四阿山まで展望できる。白根、万座、御飯あたりの山は、霞んでいて判別できないのが残念だが、5日前に登った四阿山が大きく構えて、その肩から根子岳の山頂がそっと覗いているのがかわいい。みんなで山座同定と水分、エネルギ補給をしたら、来た道を下山して、池ノ平に向かおう・・・と思ったが。駐車場のわきの「野草園」に捕まってしまった。村上山をバックにした野草園で、しばし花の観察となってしまった。

さて、クルマで地蔵峠に戻り池の平駐車場(兔平)に登る。ここは6月に水ノ塔・篭ノ登を縦走して下山したところだ。東屋で遅いランチを済ませたら、「見晴歩道」経由で池ノ平周回は若手組と、「東歩道」放開口経由で池ノ平周回は年配組の二手に分かれて歩くことにした。マツムシソウ、キリンソウ、ウメバチソウ、ワレモコウ、フウロ、ダケブキ、エゾリンドウ、イワインチンなどがあちらこちらと咲いている。コケモモ、アカモノ、シラタマ、ガンコウランも実をつけて岩の間からアピールしている。リンドウの仲間の「ハナイカリ」は説明版を見て初めて知った花だ。本日の収穫!収穫!

けれども、駐車場からの下り(木道)の端にびっしりと咲いていたヤナギランが全く姿を消していた。シカの食害だろうか?残念!両パーティが戻った頃には、ガスも濃くなってきた。雨が降る前に、道の駅「雷電くるみの里」でソフトクリームを食べて帰ろう。 高橋仁

【ハイキング】鳥居峠から四阿山(個人山行)

涼しさ抜群の四阿山 アルバム

山 域:長野県上田市・群馬県嬬恋村:四阿山2354m

期 日:2025年08月22日(金)

参 加:高橋仁、他2名 計3名

行 程:花園IC6:00=上田菅平=鳥居峠=林道終点8:30→花童子宮跡9:10/9:9:20→的岩分岐→10:00/10:20→水場入口11:10/11:25→山頂11:50/12:50→根子岳分岐→的岩分岐→的岩14:35/14:45→駐車場15:10=往路を戻る=花園18:00

四阿山は5回目だが、鳥居峠林道から入るのは初めて。林道は5月から11月まで解放されて、10台ほどの駐車場と登山ポスト、簡易トイレがある。今回は花童子(ゲドウジ)の宮跡コースを登り、的岩コースを下山しよう。駐車場右手から森へ続く道は、カラマツの植林から、ミズナラやシラカバの自然林に変わり、尾根上に出れば、ツツジなどの明るい灌木帯になる。いくつかの石宮や東屋を経て、花童子の宮跡に出る。宮跡は山岳信仰の盛んだった頃の修験道の名残で、石垣や鳥居の石柱の残骸が残っている。女人禁制で女性はここから参拝したという。

急な登りから、古永井分岐で的岩コースと合流する。東屋があり、松本市から来たという夫婦が休息中。我らも一緒にしばし歓談。さらに針葉樹の尾根を歩いて嬬恋清水入口に着いた。せっかくなので、ザックをデポして水を汲みに行こう。こんな山頂に近いところに、とっても冷たく美味しい清水が湧き出ている。ペットボトルに詰め、コップでいっぱい飲み干したら登山道に戻ろう。ここで、足の調子が良くないHさんは休憩して、残る二人が先を行くことにする。

ひと登りでシラビソの森を抜けて、根子岳からの稜線に合流して山頂に到着だ。山頂には南に「嬬恋を向いた祠」と北に「信州を向いた祠」の二つの神社があり、三角点はさらに北の2333mピークに設置されている。ガスが出て来て、眺望はイマイチだが、おかげで涼しさは抜群の山行になった。2354ⅿの「信州祠」でゆっくりとランチを取り、根子岳の優雅な稜線と、鞍部の明るい笹原をながめてから下山にしよう。

根子岳分岐で後から来たHさんと合流して、古永井分岐から的岩コースを下ろう。源頼朝の伝説が残る的岩は、上昇したマグマが地中で固まってできた柱状節理が、周りの地層が浸食された後に露出したもので、屏風岩ともいわれ、長さ約200m、高さは20mにも達するという。あとは樹林帯の沢を林道終点駐車場まで下って、今日の山行は終了だ。 高橋仁