埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

甲信越

【ピークハント】火打山・妙高山

紅葉、池塘、草紅葉の火打山

山域山名:北信 火打山・妙高山

ブナの紅葉

期日:2025年10月19日20日

参加者:L橋本 高橋仁 木村 渡部 福井

行動記録:19日 熊谷駅南口5:20=関越道・上信越道・妙高高原IC=笹ケ峰駐車場・登山口8:20/35-十二曲り10:00-富士見平分岐11:30-高谷池ヒュッテ12:40-天狗の庭13:10-火打山14:20-高谷池ヒュッテ15:30-茶臼山16:10-黒沢池ヒュッテ16:30

20日 黒沢池ヒュッテ6:15-富士見平分岐7:20-十二曲り下黒沢橋8:30-笹ケ峰駐車場9:10=往路を帰る=熊谷駅16:00

上:天狗の庭と火打山 下:火打山山頂

19日<天気晴れ>駐車場の気温は15℃。周りはすでに黄色や赤に紅葉していた。車もそこそこ入っていた。登山口を入って行くと整備された木道〜木の階段が続き歩きやすい…。途中ヤナギ、ブナの大木、山ブドウの赤い大きな落葉、トチの木の黄色も見事だ。黒沢川にかかる橋を渡り進んで行くと、十二曲りは岩の急登でかなりきつかったが、紅葉が更にきれいで癒やされた。富士見平分岐で休憩しランチタイムにする。高谷池方面に少し登ると平坦な道となり、これから登る火打山を左前に見て高谷池ヒュッテに向う。高谷池のほとりの高谷池ヒュッテに着き、ここでトイレ休憩し、荷物をデポし木道を歩く。小高い丘を越えると、きれいな草紅葉が続く天狗の庭に着いた。湿原と紅葉は見事な光景でまるで作られたような場所だと思った。池塘には火打山が映り込んでいた。池には火打山がきれいに映り込んでいる。

火打山に登り始めると雲海の上に北アルプスが全部見えた。風がなく雲海は動かず幻想的で美しい…。一名は頂上を諦め、そこに留まり、しばし景色を楽しんだ。4名は頂上まで急坂を登り、登頂した。頂上の展望は良かったが強風で、寒く、写真を撮るとすぐに下山した。荷物を取りに高谷池ヒュッテに戻り、茶臼山を通り黒沢池ヒュッテに向かう。この道は急登ではないが、濡れた泥道もあり、よく滑るので注意して歩く。進んで行くと黒沢池の近くに青いドーム型の個性的な山小屋がありました。山小屋は3階建てで、真ん中に階段があり、8角形のドーナツ状になっていた。私たちのグループはしきりのない3階に泊まりました。夕食はやや物足りないメニューでしたが、ご飯は格別美味しがった。しばらくおしゃべりを楽しんで眠りについた。紅葉と雲海が最高の山行でした。

(福井記)

上:高谷池と高谷池ヒュッテ 中:雲海の山々 下:黒沢池ヒュッテにて

20日<天気霧、曇り晴れ>

4時30分起床、5時に朝食、メニューは小麦粉で作ったチャパティ(のような食べ物)、ジャム。日本の山小屋で、このメニューは初めて。天気はガスが白く立ち込めており、天気予報でも霧、雨。妙高山にも登っても、晴れる可能性は少ないようなので、下山することにした。小屋の前で写真を撮り出発。黒沢池の近くを富士見平に向かう。この道はほぼ平で木道が敷かれ歩き易い。「高層湿原」でこの時期はもう、花は無く、草紅葉が霧の中に広がるやや幻想的な雰囲気だ。7月8月には草花が咲いて鮮やかだろう。黒沢池が草原の向こうに見える。沢を越える。熊トレのグループで黒沢橋からここまで沢登りをしたことを思い出す。富士見平分岐までは、やや登りが続く。ツガの大木が生えていて亜高山帯の様子だ。富士見平分岐=昨日のランチ場所まで戻ってきた。これからは下りだ。森の中で、最近の雨で、泥も岩も濡れて滑りやすいので注意して下る。下るにつれて、霧が薄くなり、日が射し、遠くが見えるようになり、紅葉が鮮やかになる。この天気なら、妙高に登れたかも・・・と思い妙高山方面を見ると白い雲が付いている。十二曲りでは、落葉樹が増え、赤や、黄色の木の葉が、雲の切れ目から射す日差しに眩しく輝く。樺の類は黄色に、カエデの類は黄色や赤に、ブナは赤茶に輝く。黒沢橋で清流を眺め、後は平坦になったブナの林の中を駐車場目指し、ずんずん進む。妙高山登山を取りやめ、十分余裕のある時間に笹ケ峰駐車場に着くことができた。

駐車場で、コーヒーブレイクを入れ、帰路に付く。途中、赤倉温泉で入浴、昼食、道の駅オアシスおぶせでの買い物と登山以外でも楽しむことができました。

(橋本記)

【ハイキング】西沢渓谷(個人山行)

紅葉と清流の西沢渓谷 アルバム

期日:2025年11月7日

山域:山梨県山梨市 西沢渓谷

参加:高橋仁、赤坂、他2名

行程:天候晴れ

熊谷6:00=R140=雁坂トンネル=西沢渓谷駐車場8:30→ネトリ大橋9:00 →西沢山荘(徳ちゃん新道入口)9:10→三重の滝9:30→七ツ釜五段の滝10:50→終点11:10/11:50→大展望台12:15→ネトリ大橋13:20→駐車場13:40=道の駅みとみ=往路を戻る=熊谷5:00

行程:天候晴れ

熊谷6:00=R140=雁坂トンネル=西沢渓谷駐車場8:30→ネトリ大橋9:00 →西沢山荘(徳ちゃん新道入口)9:10→三重の滝9:30→七ツ釜五段の滝10:50→終点11:10/11:50→大展望台12:15→ネトリ大橋13:20→駐車場13:40=道の駅みとみ=往路を戻る=熊谷5:00

140号が大輪と大滝間が落石のため交通止。おかげで、というか?迂回ルートの大滝トンネル(未完成)を初めて通ることが出来た。雁坂トンネルを抜ければ、山肌の紅葉が広がり、間もなく西沢渓谷入口だ。時間が早いのか、駐車場はまだ余裕だ。140号陸橋越しに鶏冠山が見える。

笛吹川・西沢に沿って林道をネトリ大橋、徳ちゃん新道入口、旧西沢山荘、田部重治文学碑を見て、登山道に入る。二股吊橋で東沢を渡り、軽いアップダウンを繰り返して三重の滝に出たので、展望デッキで小休止しよう。深い青色の滝つぼがきれいだ。いくつかの滝や奇岩、ポットホールなどを見ながら進む。濡れた岩に滑らない様に慎重に歩こう。日が昇るにつれ、山肌の紅葉が木漏れ陽に映えてきれいになって来た。

今日のクライマックス、七ツ釜五山の滝を下から上へと見ながら登れば、ベンチとトイレがある渓谷終点だ。ここでランチタイム。ここだけは大勢のハイカーでにぎわっている。鶏冠山、木賊山、破風山を望みながらゆっくりコーヒーを楽しむ。甲武信岳は木賊山の陰で見えない。

さて、西沢と大久保沢を高巻きする、傾斜のないトロッコ道を帰ろう。7年前に来たときはシャクナゲが咲いていたが、対岸に見える奥秩父の山肌はカラマツの黄葉が明るく広がって、裾の楓と相まってきれいだ。ふと、道端の岩肌を見ると枯れたイワタバコの葉があちこちにたくさん残っている。7月に鳴神山で見たイワタバコの花を思い出す。

ショートカットを下り、ネトリ大橋へ出たら、林道を歩いて駐車場だ。隣の道の駅みとみに寄って、 バニラソフトで〆て帰ろう。 (高橋仁)

【ハイキング】裏巻機山渓谷

雪と水が造形した渓谷美と紅葉 アルバム

期日:2025年10月31日(金)

山域:新潟県南魚沼市:裏巻機渓谷(五十沢上流永松渓谷)

参加:L高橋仁、白根、豊島、赤坂

行程:曇り

川本6:20=花園=塩沢=五十沢キャンプ場=みやて小屋8:55→不動滝10:35/10:50→夫婦滝→取水口(昼食)11:20/11:50→往路を戻る→みやて小屋13:20=往路を戻る=川本16:30

塩沢インターから坂戸山の南麓の大月トンネルを抜けて、五十沢川の上流へと走る。曇り予報で、景観はあまり期待してなかったが雲は薄く、車窓から見える魚沼三山や巻機山は昨日の降雪でうっすらと白くなっている。キャンプ場で受付(協力金50円)をして、ゲートを開けて林道を登る。紅葉はかなり進んできれいだ。ピークまでもう3日くらいか?みやて小屋駐車場から裏巻機渓谷(五十沢川永松渓谷)へと出発だ。

今日の終点「取水口」から永松発電所への水路を引く工事のために、岩を削って作られ遊歩道は「越後の下の廊下」の異名を取っている。渓谷を高巻きして、高低差は無いが、いくつかの沢を渡渉するたびにアップダウンを繰り返す。前日までの雨で水量も少し多く、濡れた岩が滑るので、慎重にゆっくり歩く。

不治心得(フジココロエ)の岩に立ち寄ったり、坪池沢では踏み跡に誘い込まれたりしながら、割引岳への上級者コースを右に分ければ、不動滝入り口だ。滝つぼまで下ってみよう。大干ばつの時に水乞いをしたら不動明王が現れて人々を救ったという伝説の滝は、大きな滝つぼをと豊富な水量の立派な滝だ。青森、秋田、宮城から来たという18人のツアー客でにぎわっている。水分・エネルギ補給をして写真を撮り、団体が出発してからゆっくり出発する。

遊歩道に咲くリンドウや大文字草や、眼下のⅤ字谷や対岸の幾筋もの滝を眺めるうち、夫婦滝が現れる。太い滝と細い滝がぴったり寄り添うように流れ落ちる滝は遊歩道から眺めるだけ。ほどなく終点の取水口が見えて来た。急な階段を下りてコンクリートブロックの上でランチタイムにしよう。この下に堰があり120cmの切れ目を飛び越えて対岸(右岸)に渡れば、巻機山の牛ヶ岳への上級者コースだ。

雪と水が造形した急峻な渓谷は、花崗岩の白い岩肌の隙間に根を伸ばした草木が、松の緑と共に見事な紅葉を見せてくれる。川底には小石と水流が長い時間をかけて作った、幾つものポットホール(甌穴)がきれいだ。大量の雪が積もる越後の山ならではの自然の造形美を満喫しているうちに、団体は引き揚げて、我々だけになっていた。来た道を引き返そう。渡渉点の岩が乾いてきて、歩きやすい。雨にも降られずに快調に駐車場に到着。

(高橋仁)

【ハイキング】魚沼スカイラインから当間(あてま)山(個人山行)

越後の山をパノラマ山行 アルバム

期 日:2025年10月24日(金)

山 域:新潟県南魚沼市・十日町市:当間山1028m(1016.4m)

参 加:高橋仁他4名

行 程:晴れ

熊谷6:00=川本6:20=花園=六日町=八箇峠展望台8:40=六日町展望台=護国観音展望台9:00=樽山往復10:00=十日町展望台=魚沼展望台(昼食)11:00/11:40→当間山12:40→見晴台→魚沼展望台14:20/14:50=十二峠=道の駅=塩沢石打=花園=熊谷17:30

魚野川が流れる南魚沼市と信濃川が流れる十日町市を隔てる魚沼丘陵の稜線を、19㎞にわたって走る魚沼スカイラインは、いくつもの展望台があり、魚沼(越後)三山から巻機連邦、谷川連峰が一望できる天空のViewlineだ。

護国観音展望台から、樽山を往復する。樽山は山頂が伐採されて360度の眺望だ。弥彦から刈羽三山(八石山、刈羽黒姫山、米山)、先週登った火打山、妙高山、苗場から西谷川連峰まで見渡らせる。我がふるさと長岡市の町並み、母校の長岡高専の上の鋸山が懐かしい。

スカイラインを南に移動して魚沼展望台で越後の山々を眺めながらランチを済ませたら、当間(あてま)山へ登ろう。なかなかの急登を登れば、どこまでも続くブナ林の中を山頂目指して歩く。ブナの紅葉は少し早いが、ウルシやカメノキ、カエデなどの紅葉が混じって快適な道を歩く。適度なアップダウンがある登山道の両側はイワウチワの絨毯に埋め尽くされている。イワウチワの花の時季に歩いてみたいものだ。

当間山頂から先へ山親父(ブナの老木)、見晴台と足を延ばして東から北周りで西への眺望を楽しんだら、北側の本線道を周回して魚沼展望台に戻ろう。午後の陽射しが差し込むブナ林の落ち葉で柔らかな道を下って、スカイラインに戻る。充実感の余韻に浸ってから帰路に着く。

(高橋仁)

【ハイキング】子檀嶺岳(個人山行)

展望の子檀嶺岳(こまゆみだけ)へ アルバム

期 日:2025年10月17日(金)

山 域:長野県青木村:子檀嶺岳1223.1m

参 加:高橋仁、他2名

行 程:晴れ

花園IC7:00=上田IC=青木村、管社登山口10:00/10:10→強清水入口→岳の平11:00→子檀嶺岳(昼食)11:50/13:10→登山口14:20/14:40=大法寺三重塔15:00/15:20=上田菅平IC=花園IC18:00

グズついた天気の真ん中の、今日一日だけが好い天気。ラッキーな山行の始まりだったが・・・・花園インターの入り口で救急車に追い越されたと思ったら、本庄ICの手前から事故渋滞が始まり、美里SA手前の事故現場を抜けるまで40分くらいのタイムロスになってしまった。そこで、大法寺の三重の塔には寄らずに登山口へ直行しよう。

栗畑の隣の空き地に駐車して、鹿よけゲートを抜けて、しばらく行くと右手に登山道が分かれる。クマが出たとの警告が張ってある。赤松の多い登山道には「茸山期間につき立ち入り禁止」の張り紙とテープが張ってある。「ここにマツタケがあります」と言っているようなものだ。

所々にユーモラスな顔を描いた、丸い小石が置かれている。誰の発案か知らないが、心が和む。強清水の入り口をスルーして少し行けば、林道が広がり、「岳の平」の名前通り平らな道に出たので、休憩を入れてから、林道から登山道に入り、つづら折りの急坂を登れば、大きなくるみの木の下にゴロゴロとくるみの実が落ちている。(帰りに拾って帰ろう。)体が温まり、汗ばんでくるころには稜線に出て、ウルシの葉が赤く色づいた山頂に飛び出す。

目の前に青木村の田園風景から上田市の街並みが広がり、その先には、浅間から湯ノ丸、四阿山、根子岳、志賀高原の山並みが広がる。右に視界を追っていけば八ヶ岳、蓼科、霧ヶ峰、美ヶ原と続き、さらに北へは爺が岳から鹿島、五竜、唐松から白馬三山へと広がる。ほぼ360度のパノラマの景観を楽しんだらランチにしよう。ゆったりとコーヒーを飲んでいれば、アキアカネの群れが飛び回り、あちらこちらに留まったと思えば、パッと飛び立ち、また留まるを繰り返す。見ていて飽きないトンボの動きが続く。

さて、一時間以上ゆっくりしたから、そろそろ下山にしよう。つづら折りの落ち葉の道を、くるみの実を拾い集めて下れば、あっという間にビニル袋はいっぱいになってしまった。淡々と歩いて登山口に戻ったら、大法寺に寄って、国宝の三重塔を拝観と行こう。鎌倉時代の建築様式が忠実に守られた、苔がむした、檜皮葺の屋根の三重の塔は山あいの古刹の最上段にひっそりとたたずんでいる。さて、あとは「道の駅あおき」に寄って帰ろう。

(高橋仁)

【ハイキング】蓼科山 2025/8/23

大展望と今年初めてのアサギマダラ アルバム

期日:2025年8月23日(土)

参 加 者:CL木村 SL高橋仁 大嶋 鹿島 豊島 石川 高橋陽 瀬戸

行動記録:川本道の駅6:00⇒大河原峠8:30⇒蓼科山荘10:55⇒蓼科山頂ヒュッテ12:07⇒蓼科山12:11/13:15⇒蓼科山荘14:27/41⇒大河原峠16:36

<天候:晴れ>大河原峠の駐車場は無料で30台位駐められ、無料水洗トイレ有です。登り始めは、カラマツ林でハクサンフウロが咲いていました。標高が上がるにつれ道はゴロゴロ石。周りは、シラビソとコメツガの木で、苔むした木陰の涼しい道を足元を注意しながら皆で会話を楽しみました。途中2、3箇所は、縞枯れ現象がありました。蓼科山荘からは、他の登山口との合流地点で人が多く、道は大きい岩の急坂、怪我をしない様にゆっくり安全第一で登りました。

山頂は、大きな岩が折り重なって広がる噴火口跡で中央には蓼科神社奥社が祀られ、展望は、八ヶ岳連峰、浅間山、霧ヶ峰、美ヶ原など360度の大パノラマです。ゆっくり昼食を食べ、蓼科山頂ヒュッテのピアノを見て下山しました。ここでは、音楽を聴きながら食事やお酒が楽しめるそうです。下りも登りの時以上に怪我をしない様に下っていると、後ろで声がしました。「アサギマダラだ!」・・・・今年初めて出会えました。蓼科山荘(将軍平)まで来てほっと一安心、ここからは、静かな登山道を帰りました。

天候にも恵まれて、皆で楽しい一日が過ごすことが出来ました。

(高橋陽記)

【縦走】笠ヶ岳

山 域 北アルプス笠ヶ岳

山行形態 一般登山

日 程 2025年7月31日(木)~8月2日(土)

参 加 者 浅見

行動記録

7月31日(木)

日高7:00=松本松本城見学10:45/12:30=新穂高温泉登山者P15:30~わさび平小屋17:00

8月1日(金)

わさび平小屋6:00~笠新道~抜戸岳12:00~笠ヶ岳山荘14:00~笠ヶ岳15:00~笠ヶ岳山荘15:30

8月2日(土)

笠ヶ岳山荘5:00~弓折岳9:10~鏡平山荘10:00~小池新道~新穂高温泉P15:00

=乗鞍高原美鈴荘合宿合流16:30

長く登山を続けてきて、何度も松本市内を通過しているのに松本城を見学したことがなかったので寄り道してみた。外堀を渡ると現地のボランティアガイドの事務所があり、一人でも説明してくれるとのことなのでお願いした。郷土愛の溢れる話を聞けて興味深かった。

今回、笠ヶ岳に登りたかった理由はまず、北アルプスの主要な山の中で笠ヶ岳だけ登っていなかったこと。次に最近読んだ新田次郎の「槍ヶ岳開山」という小説の影響だ。主人公の播隆(ばんりゅう)上人は、まず笠ヶ岳を開山し次に槍ヶ岳を開山している。特徴的な丸い山頂部を持つ山に登りたくなった。

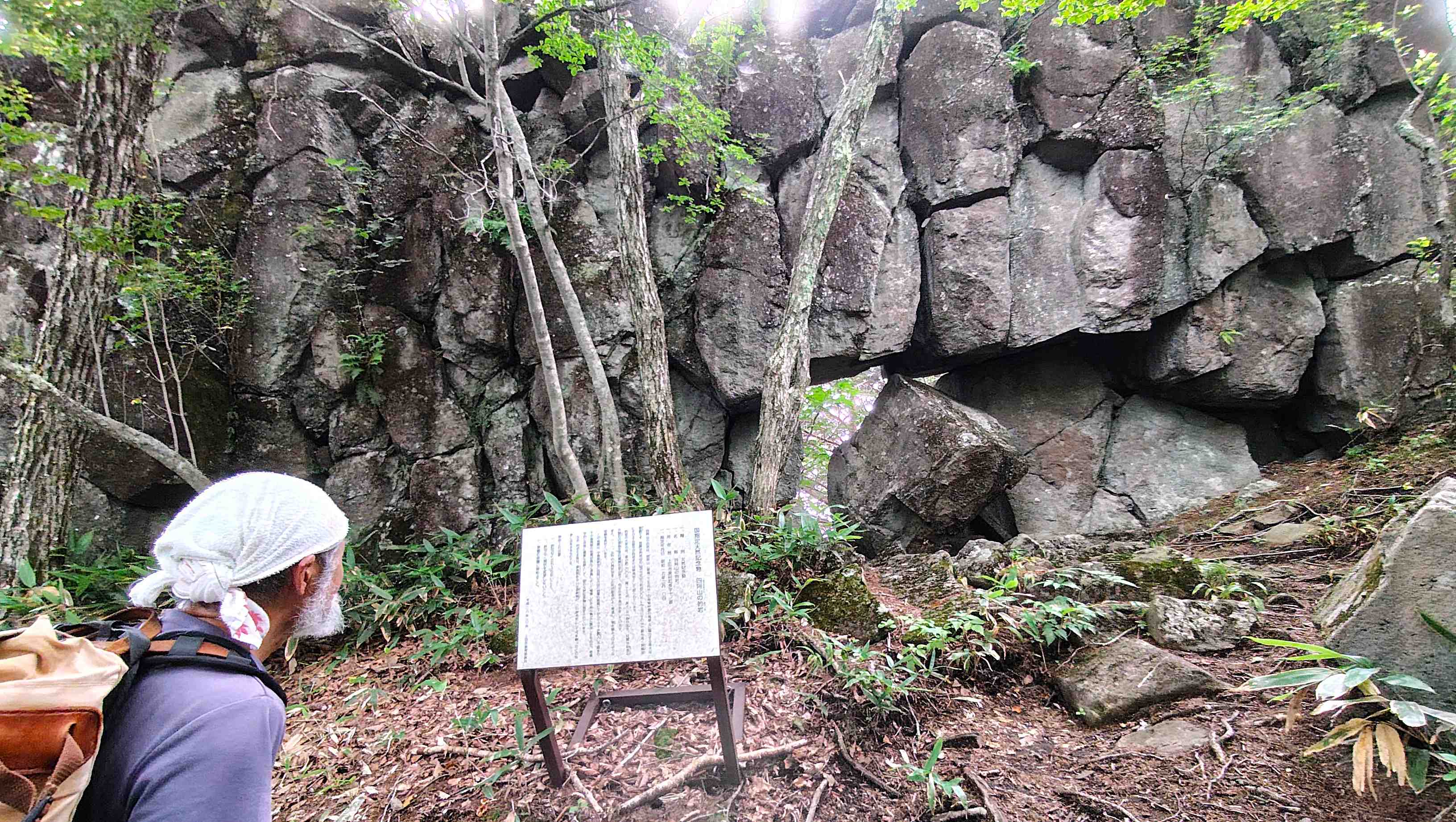

初日は約1時間の林道歩きでワサビ平小屋に入る。入浴後に夕食、ヤマメの塩焼き。2日目は10分ほど戻ったところから笠新道の急登にとりつく。樹林帯の登りが標高差にして1000m続く。標高2400mで森林限界となりカール状の杓子平に出る。ここで初めて笠ヶ岳を眺めることができた。山頂まではまだ500mの標高差がある。シナノキンバイやチングルマに励まされて抜戸岳の稜線を目指す。チングルマはほとんど綿毛になっているが稜線近くの窪地には白い花が残っていた。遅くまで雪渓が残っていたのだろう。笠新道は抜戸(ぬけど)岳の南側で縦走路と合流して終わるが、時間もあるので抜戸岳山頂まで行ってみる。誰もいない山頂で槍穂高の絶景を眺めながらぜいたくなランチタイムとなった。ここからは稜線上の縦走路を笠ヶ岳に向かう。途中の「抜戸岩」は両側の巨岩の間をすり抜けるように道がついている。

笠ヶ岳山荘では山頂直下ということもあり、水500㏄400円で2本まで買える。他のソフトドリンクは600円で制限なし。翌日のために水2本とスポーツドリンク1本を購入。夕食はカレーでお替り自由。夕食後に日没を見に山頂へ、雲海を展望を楽しめた。

3日目、槍ヶ岳の向こうから登る日の出を見て出発、抜戸岳までは昨日歩いた道をもどる。縦走路は秩父平、大ノマ岳、弓折岳を超えてゆく。弓折分岐で小池新道に入り、鏡平経由で新穂高に下山する。弓折分岐までは人が少ない。大ノマ岳周辺は花が多かった。天候に恵まれて夏山を楽しむことができた。

(浅見記)

【ハイキング】村上山・池ノ平湿原

展望の村上山と花の池ノ平湿原 アルバム

山 域:長野県東御市:池平湿原2000m / 群馬県長野原町:村上山1746.2m

期 日:2025年8月27日(水)

参 加:(8名)CL 高橋仁 SL 相澤 白根 栗原 高橋武 赤坂 駒崎 福井

行 程:〈薄曇りから曇り〉熊谷駅6:00=川本6:20=花園=小諸=鹿沢休暇村8:30➝村上山10:40/11:10➝休暇村12:10=車で移動=池の平駐車場(昼食)12:50/1320→池の平周回➝駐車場14:40/15:00=往路を戻る=川本17:30

薄曇りの空は、雲が広がりそうなので、予定を変更して展望の村上山に先に登ることにした。休暇村嬬恋鹿沢の駐車場から登山道へ。肌寒いほど涼しい!カラマツの植林と笹の山腹をゆるゆると登って行く。歩く人が少ないらしく、落ち葉が柔らかく、道の岩も苔が剥がれていない。どこまでもカラマツと笹が続き、緩と急を繰り返す登り道を、年配者に合わせてゆっくりと登れば、時折涼しい風が吹き抜ける。樹間から浅間山と黒斑山らしき外輪山の見えるところで一息入れて、先のピークを巻けば、鞍部に東屋がある。これをスルーして一気に山頂に到着だ。

東から北側が開けていて、浅間から鼻曲、浅間隠、鬼押し出し、白根、四阿山まで展望できる。白根、万座、御飯あたりの山は、霞んでいて判別できないのが残念だが、5日前に登った四阿山が大きく構えて、その肩から根子岳の山頂がそっと覗いているのがかわいい。みんなで山座同定と水分、エネルギ補給をしたら、来た道を下山して、池ノ平に向かおう・・・と思ったが。駐車場のわきの「野草園」に捕まってしまった。村上山をバックにした野草園で、しばし花の観察となってしまった。

さて、クルマで地蔵峠に戻り池の平駐車場(兔平)に登る。ここは6月に水ノ塔・篭ノ登を縦走して下山したところだ。東屋で遅いランチを済ませたら、「見晴歩道」経由で池ノ平周回は若手組と、「東歩道」放開口経由で池ノ平周回は年配組の二手に分かれて歩くことにした。マツムシソウ、キリンソウ、ウメバチソウ、ワレモコウ、フウロ、ダケブキ、エゾリンドウ、イワインチンなどがあちらこちらと咲いている。コケモモ、アカモノ、シラタマ、ガンコウランも実をつけて岩の間からアピールしている。リンドウの仲間の「ハナイカリ」は説明版を見て初めて知った花だ。本日の収穫!収穫!

けれども、駐車場からの下り(木道)の端にびっしりと咲いていたヤナギランが全く姿を消していた。シカの食害だろうか?残念!両パーティが戻った頃には、ガスも濃くなってきた。雨が降る前に、道の駅「雷電くるみの里」でソフトクリームを食べて帰ろう。 高橋仁

【ハイキング】鳥居峠から四阿山(個人山行)

涼しさ抜群の四阿山 アルバム

山 域:長野県上田市・群馬県嬬恋村:四阿山2354m

期 日:2025年08月22日(金)

参 加:高橋仁、他2名 計3名

行 程:花園IC6:00=上田菅平=鳥居峠=林道終点8:30→花童子宮跡9:10/9:9:20→的岩分岐→10:00/10:20→水場入口11:10/11:25→山頂11:50/12:50→根子岳分岐→的岩分岐→的岩14:35/14:45→駐車場15:10=往路を戻る=花園18:00

四阿山は5回目だが、鳥居峠林道から入るのは初めて。林道は5月から11月まで解放されて、10台ほどの駐車場と登山ポスト、簡易トイレがある。今回は花童子(ゲドウジ)の宮跡コースを登り、的岩コースを下山しよう。駐車場右手から森へ続く道は、カラマツの植林から、ミズナラやシラカバの自然林に変わり、尾根上に出れば、ツツジなどの明るい灌木帯になる。いくつかの石宮や東屋を経て、花童子の宮跡に出る。宮跡は山岳信仰の盛んだった頃の修験道の名残で、石垣や鳥居の石柱の残骸が残っている。女人禁制で女性はここから参拝したという。

急な登りから、古永井分岐で的岩コースと合流する。東屋があり、松本市から来たという夫婦が休息中。我らも一緒にしばし歓談。さらに針葉樹の尾根を歩いて嬬恋清水入口に着いた。せっかくなので、ザックをデポして水を汲みに行こう。こんな山頂に近いところに、とっても冷たく美味しい清水が湧き出ている。ペットボトルに詰め、コップでいっぱい飲み干したら登山道に戻ろう。ここで、足の調子が良くないHさんは休憩して、残る二人が先を行くことにする。

ひと登りでシラビソの森を抜けて、根子岳からの稜線に合流して山頂に到着だ。山頂には南に「嬬恋を向いた祠」と北に「信州を向いた祠」の二つの神社があり、三角点はさらに北の2333mピークに設置されている。ガスが出て来て、眺望はイマイチだが、おかげで涼しさは抜群の山行になった。2354ⅿの「信州祠」でゆっくりとランチを取り、根子岳の優雅な稜線と、鞍部の明るい笹原をながめてから下山にしよう。

根子岳分岐で後から来たHさんと合流して、古永井分岐から的岩コースを下ろう。源頼朝の伝説が残る的岩は、上昇したマグマが地中で固まってできた柱状節理が、周りの地層が浸食された後に露出したもので、屏風岩ともいわれ、長さ約200m、高さは20mにも達するという。あとは樹林帯の沢を林道終点駐車場まで下って、今日の山行は終了だ。 高橋仁

【ハイキング】乗鞍高原・滝巡り 2025/8/2

夏のアルプス・三本滝周遊 アルバム

山 域:乗鞍高原

期 日:2025年8月2日(土)

参加者:CL 相澤、高橋仁、赤坂、石川

行 程:熊谷駅南口(6:30)=花園IC(7:10)=松本IC(9:30)➡三本滝駐車場(10:30/10:40)➡三本滝レストハウス➡三本滝(11:20/11:50)➡三本滝駐車場(12:20/12:30)➡国民休暇村➡牛留池➡善五郎滝(13:10)➡美鈴荘(14:00)

台風9号が本土に接近するというので、心配したが、殆ど影響はなく、穏やかな日和で乗鞍高原を周遊することができた。三本滝レストランの前に車を駐車する。白樺に囲まれた高原の中へ進み、かもしかの道と呼ばれる森の中へ入る。更に進むと川の流れの音が聞こえ、水飛沫を上げ勢いよく流れ落ちる川にぶつかる、この滝の上に吊り橋が掛かる。足を掛けると、吊り橋はゆらゆらと揺れる。この橋を渡り、少し上流に歩くと岩場になり、岩を上ると三本滝が出迎えてくれます。滝は岩肌を滑るように落ちる。この滝は3本の河川からなり、ここが合流地点とのことです。茶色い岩肌、黒い岩肌を滑り落ちる滝の前に立つと、趣の違う滝に癒される。

国民休暇村の駐車場に車を止め、牛留池・善五郎滝に向かう、シラビソ等の針葉樹林に囲まれ、整備された木道が牛留池まで続く。木道の脇には大きな葉を付けた水芭蕉が点在している。季節が過ぎ、花は付けていない。しばらく歩くと、赤松であろうか、幹がぐるっと一回りした奇妙な形の樹木に出会う。雪の影響でこんな形になったのであろうか。やがて東屋が見え、牛留池に到着。池は林に囲まれ、水面に樹木を映し、静に佇む。ここから善五郎の滝に向かう。途中にクマよけの金属の筒が吊るされており、これを叩いて進む。熊の出没情報が多い。

木の橋が現れ、この橋に足を踏み入れると、滝の轟音が聞こえ、左側にダイナミックに善五郎の滝が水飛沫を上げながら落ちている、水飛沫は、ミストとなって飛んでき。肌に触れる。滝見台へ行ってみる。ここからは、滝を見下ろし、遠望になるのでダイナミックさ伝わらないが、自然に溶け込み絵画のように見ることができる。ここ後に、本日の宿の美鈴荘に向う。 相澤建二

【ハイキング】福地山

山 域:岐阜県 福地山 1672m

目 的:2025 夏合宿(乗鞍岳)の一日目ハイキング

山行形態:無雪期一般登山

期 日:2025年8月2日(土)

8月2日(合宿1日目)山行報告

行動記録(晴れ);川本道の駅5:00=花園IC=更埴JT=松本IC7:30=福地山登山口駐車場8:50―登山口9:15-福地山11:30/12:05―駐車場13:35=乗鞍高原美鈴荘14:35

山行者;L;橋本 駒崎 須藤

心配していた台風9号は東方海上を離れつつある中、予定通りに川本道の駅を、出発。妙義山はきれいに見えていたが、佐久平からの八ヶ岳は見えない。やがて犀川越しに見えてきた北アルプスの山々も、雲に所々がさえぎられている。松本で降り、安房トンネルを超え、右折すると奥飛騨福地温泉郷に入る。登山者用無料駐車場は登山口の反対側を入ったところにあり、料金500円を箱に入れる。身支度を整え朝市のお店をのぞき込んで歩き出す。朽ちた民間の化石館などがある。そういえば国土地理院地図に「福地の化石産地」記載もある。歩き出すと傾斜も一定なつづら折りの道は露岩も無く広く歩きやすい。途中に山コース、谷コース分岐があり山コースを選択。杉、ヒノキ林を過ぎたころ最初で最後の高山、槍ヶ岳らしき山が雲の切れ目に見えるもはっきりしない。道はやがて合流し憮然平に着く。ここに新しい石座像があった。さらに上ると2組目の山谷コースがあり、スペインからの4人組が休憩していた。挨拶をして山コースを行く。結局ここだけが山道らしかった。展望2から見えるはずの焼岳眺望は全く効かない。反対側に直立し連続する岸壁(福地壁)が遠望できる。巨大噴火による火砕流堆積物が侵食してできたとのこと。頂上は北アルプス方面だけ伐採されているが何も見えない。 記念写真をとり昼食をとる。途中で追い抜いたスペインからの4人が上ってきた。挨拶して下山開始する。下りは谷コースを選択、のんびり歩くとやがて登山口についた。熊谷近辺の里山は別にしてこの山ほど歩きやすいのは珍しい。 須藤 記

【ハイキング】乗鞍岳ピークハント 2025/8/3

夏のアルプス乗鞍岳ピークハント アルバム

山 域:長野県松本市・岐阜県高山市 乗鞍岳(3025.7m)

山行形態:ハイキング

期 日:2025年8月3日(日)

参 加:(8人)高橋仁、須藤、相澤、橋本、赤坂、石川、駒崎、木村

行 程:

美鈴荘=6:30=観光センター7:00=朴木平7:50=畳平8:50→肩ノ小屋9:15➝剣ヶ峰10:45/11:00→蚕玉岳(こだまだけ)➝肩ノ小屋11:50/12:15→富士見岳12:40/12:50➝県境広場13:10→畳平13:20/14:00=バス=朴木平14:50=松本=花園=熊谷

夏のアルプス・二日目:美鈴荘から観光センターに移動して7時発畳平行きシャトルバスに乗るはずだったが・・・乗車券が完売済。松本発直通便だけでなく、シャトルバスも予約制だった。確認を怠った結果が招いた事態・・・ならばタクシーでと電話をするも、14人4台はすぐに手配できないという・・・運のいいことに、隣で聞いていたお兄さんが「ほおのき平から30分おきにバスが出て、乗り切れなければ増便が出るから待たずに乗れるよ」と教えてくれた。早速白骨温泉経由で安房トンネルを抜け、ほおのき平からバスに乗る。畳平には予定より1時間弱の遅れで到着できた。捨てる神あれば拾う神あり!アドバイスありがとう!

剣ヶ峰往復と剣ヶ峰+周辺ピークハントの2チームに分かれて出発する。夏の花は終わりかと思ったが、雪消えの遅いところは、コマクサ、イチゲ、シオガマなどが咲き、イタドリ、ウメバチ、ウサギギク、オトギリ、ダイコンソウ、イワギキョウ?などが目を楽しませてくれる。不消ヶ池(きえずがいけ)を右に見ながら石ごろの道路を歩き、摩利支天岳分岐に着くが「工事中進入禁止」のゲートがあり、摩利支天はパスして、肩ノ小屋へ行こう。広い庭にベンチなどもある大きな小屋だが、人も多い。ここから登山道に変わるが、火山噴出物の岩ゴロ道は歩きにくい。汗もかいたので途中で休憩を取り、肩ノ小屋や摩利支天の気象観測所を見下ろして、水分とエネルギを補給する。

朝日岳への分岐もロープが張ってあり、進入禁止らしい。登っている人はいるが、ここは素直にパスしよう。蚕玉岳(こだまだけ)は左から巻いて鞍部に出る。見上げれば朝日権現社と乗鞍奥社を頂く剣ヶ峰が指呼の先に。見下ろせば眼下に深い色の権現池・・・。フッと、吾妻連峰・一切経山の魔女の瞳を連想してしまった。二度も訪れながら悪天でお目にかかれなかった魔女の瞳への執着が心の底に潜んでいたのだろうか・・・? さて、山頂がガス包まれる前に一先ずここで集合写真を撮っておこう。

そうこうしているうちに雨が降り出したので、富士見岳に向けて出発だ。対岸に残雪を抱えた不消ヶ池を見ながら富士見岳に登る。ザレた斜面はコマクサが群生していて、ピンクのまだら模様が一面に広がる。少しピーク過ぎだが、まだまだきれいなコマクサが雨で黒くなった火山灰の中に浮かび上がる様をしばし眺めいる。

【ハイキング】鉢山 横手山 岩菅山 2025/07/19、20

鉢山 横手山 岩菅山

山域山名:鉢山 横手山 岩菅山 (長野県志賀高原)

日程 :2025年7月19,20日(土日)

参加者: CL石川 木村

行動記録:

7/19 鉢山、横手山 熊谷5:30 = 8:50志賀高原・硯川→渋池(09:00)→四十八池分岐(9:45)→鉢山(10:15)→のぞき分岐(12:03)→横手山頂ヒュッテ(12:40)[休憩 20分]→横手山(13:14)→渋峠(13:45) 14:37=(バス)=14:52ほたる温泉 =木戸池キャンプ場15:15

<天候:晴れ> 関越道渋川ICで降り草津を経て志賀草津高原ルートに入り、硯川の前山リフト前に駐車する。リフトを利用(¥600)し標高1820mの前山湿原の一角に立つ。夏らしい緑一色のさわやかな高原である。少し歩くと白いワタスゲや赤やオレンジ色をしたモウセンゴケの岸辺に囲まれた渋池があり志賀高原らしい静かなたたずまいを見せている。志賀山へのルートとの分岐を過ぎ、なだらかな樹林の中の道を進む。志賀高原の代表的な池巡りコースの遊歩道で歩きやすい。

左手に大小たくさんの池のある四十八池の湿原が見えてくる。湿原の端に休憩用の東屋とトイレが整備されている。ここから池巡りコースから離れ鉢山へ向かう。鉢山は円錐形をしていてお菓子の甘食のような形をしている。急な階段の登山道を標高差で150m程登る。池巡りコーズと違いぐっと登山者が少なくなる。登山道は整備されてからの年月の感じられてやや荒れ気味である。鉢山山頂の標識のある所は木々で覆われ展望もない。

鉢山を過ぎ硯川と横手山の分岐を過ぎたあたりから今日一番の核心部と言ってもよい登坂路となる。いくつかの小ピークを越え、斜度が緩んだところが泥んこ道になっている。時折予期せずくるぶしあたりまで泥の中に登山靴を沈めたりしながらなんとか通過する。一時横手山スキー場のニッコウキスゲが盛りのゲレンデに出たり、最後は横手山山頂直下を150mほど直登して展望台に到着する。ここで昼食。

この後山頂を経由して登ってきた道と反対側の渋峠スキー場のゲレンデの道を下り渋峠へ下る。路線バスでほたる温泉(硯川)まで戻って(\600)、車で木戸池キャンプ場に移動し幕営した。(石川記)

7/20 岩菅山 木戸池キャンプ場6:50=岩菅山登山口7:15→小三郎小屋跡7:25→アライタ沢出合7:50→ノッキリ9:10→岩菅山10:00/10:45→ノッキリ11:15→アライタ沢出合12:25→登山口12:55

<天候:晴れ> 昨晩は夕食の豚しゃぶと焚火で楽しい一夜を過ごした。木戸池キャンプ場は、トイレが遠いのが難点だが連休でも混みあってはおらず、水道もあって刈り払いもきちんとされていて良いキャンプ場だった。朝食はハムと野菜のサンドウィッチを食べ、夜露に濡れたテントはそのままにして岩菅山登山口へ車で移動。登山口に着いてみると、何だか随分と混みあっている。聞くと高校生を中心としたボランティアグループが、登山道の道標整備を行うために集まっているとのこと。

彼らより先行して出発。登山口から10分程登ると、用水路に突き当たって、アライタ沢出合までは用水路に沿ってほぼ水平に進んで行く。人工の流れだが、せせらぎの音を聞きながら歩くこの区間は、個人的には岩菅山の好きなポイントの一つだ。アライタ沢からは道は急坂となり、黙々と登っていく。2022年の夏合宿で来た時は、登山道沿いにマイヅルソウやアカモノの花が咲き盛っていた記憶があるが、その時より時季が早いにも関わらず花は終わってしまっていた。今年は花の巡りが早い。

主稜線と合流するノッキリで一息いれ、思いのほか岩がゴロゴロしている急登を頑張ると、岩菅山の山頂に到着した。

【ハイキング】根子岳 2025/7/13

根子岳

山名山域:根子岳(長野県)

日時 2025年7月13日(日)

参加者 CL石川 SL相澤 赤坂 須藤 高橋仁 高橋武 豊島 橋本

行 程:川本6:15―峰の原高原P 8:30―登山口8:40―避難小屋10:00/10:15-子根子岳11:50―根子岳12:20/13:10-避難小屋14:10-峰の原高原P 15:10

<天候:晴れ>

ペンションが何軒か並ぶ林の坂道を10分ほど行くと根子岳登山口の道標が現れ林の中の登山道に入る。15分程の所に料金所の看板があり、その先は牧場。牧場と林の間の登山道を行く。林の北側はゴルフ場。カートの音や人の声が聞こえてくる。日差しは強いが、風は心地よい。が、足下にはアリの大群、とても避けきれず上がってくるアリを払い除けながら歩く。途中水分補給休憩を取り、テングクワガタ、ミヤコグサなどなど、楽しみながら進む。標高1650m辺りから勾配がきつくなる。オダマキやハクサンフウロを目の端で確認しながら、もう一息で避難小屋だ。日陰を求めて小屋の中に入るが、あまりの蒸し暑さに入り口前で微風を感じて休憩。避難小屋の先で、道が二股に分かれる。向かって右側の根子岳への道を行く。2025m辺りで小休止。西に広がる菅平高原に、レタス畑の栽培シートだろうか、白い塊が沢山広がっている。

子根子岳の分岐で分かれ、5人が子根子岳山頂に向かう。雲がずいぶん湧いてきて眺望は残念だが、猫の耳?が付いた頂上標識で記念撮影を済ませ、急いで根子岳へ。アキアカネの大群が舞っている。昼食、思い思いに写真を撮りゆっくり下山。

避難小屋と1555m辺りの牧場で小休止。15:10には駐車場に無事到着。夏山ハイキングを楽しみました。それにしても2000mの山でこの暑さは大変です。 (豊島記)

<出会った花>

1500m~1800m ヤナギラン、カワラマツバ、オニシモツケ、カラマツソウ、イブキジャコウソウ、テングクワガタ、ミヤコグサ、キバナノヤマオダマキ、ハクサンフウロ、ウツボグサ、タカネシュロソウ,ホタルブクロ

1900m~2200m ホソバノキソチドリ、ウスユキソウ、ミヤマホツツジ、シラタマノキ、タカネシュロソウ、ネバリノギラン、シロバナハナニガナ、ハナニガナ、ハクサンチドリ、コケモモ(実)、ガンコウラン(実)、コキンレイカ、ヤナブキショウマ、テガタチドリ(つぼみ)、テガタチドリ、エゾシオガマ (赤坂記)

【ハイキング】平標山、仙ノ倉山

花の平標山と展望の仙ノ倉山 アルバム

山 域:新潟県:平標山1983.7m・仙ノ倉岳2026.2m

期 日:2025年06月27日(金)~28日(土)

参 加:高橋仁 木村、赤坂

行 程:

27日(金)晴れ/曇り、稜線はガス

道の駅かわもと6:00=花園=月夜野=平標山駐車場8:00/8:10➝松手山10:30/10:50➝平標山(昼食&花散策)12:35/13:40➝山の家14:20(避難小屋泊)

21日(土)晴れ、稜線は朝のガスと強風から9時過ぎ晴れる

山の家(避難小屋)6:15➝平標山7:10➝仙ノ倉山8:35/9:15→平標山10:40➝山乃家(昼食)11:30/12:25➝林道出会い13:15→登山口14:20=(往路を帰る)=熊谷17:00

登山口に1時間早く到着。ず~と気をもませていた気象予報も好転して、降られる心配はなさそうだ。松手山登山口からゆっくりペースで登り始める。人も少なく静かな山だ。思いがけずヤマツツジの花がたくさん出迎えてくれた。さらにタニウツギ、シャクナゲ、ギンリョウソウ、アカモノ、オノエラン、カラマツ草、ドウダンツツジ(ヨウラク?)などが楽しませてくれる。花の百名山の名を頂いた山だけの事はある。

松手山で水分とエネルギ補給をしたら、平標山へ。森林限界を超えた稜線はなだらかな曲線を山頂へと繋げている。あの山頂を超えた先はイチゲを盟主にコザクラ、チングルマ、オノエラン、チドリ、シオガマ、キンポウゲ、マイズルソウなどのお花畑が連なっているはずだ・・・・

ところが、である! 山頂から先の稜線にはガスが広がり、眺望は無い!せっかくの花も写真映りは期待できない。とりあえずランチにして、少しばかり花めぐりをしたら、避難小屋のある山の家に下ろう。明日の晴れを期待して、今日の酒宴をゆったりと楽しもうではないか。避難小屋宿泊は、明日2時起きをして、谷川岳まで歩き、西黒を下るという大宮の青年と、われら3人の4人だけ。2時起きの青年に配慮して、静かで控えめな酒宴を早めに切り上げて就寝しよう。

4時起床。窓からの平標から仙ノ倉のあたりは濃いガスで全く見えない・・これは想定の範囲内だから、がっかりはしない。日が昇れば必ずガスは晴れるはずだから・・淡々と支度をして、小屋の掃除をして、予定より早く出発して平標山へ登り返そう。途中の小さな湿原には、ワタスゲ、イワイチョウ、コバイケイソウ、フデリンドウ、モウセンゴケなどが咲いている。稜線は毛渡沢(土樽)側から吹きあがる強風が、濃いガスを吹き上げている。とりあえず、仙ノ倉山まで行って時間稼ぎをしよう。そのうち風とガスは収まると確信して・・・花は帰りにゆっくりと楽しめばいい。

という訳で、仙ノ倉山で様子を見るうち、苗場山が顔をのぞかせ、赤城、子持、小野子、皇海、武尊、至仏山などが判別できる。やがてエビス大黒や万太郎がガスの上に黒々とした頭を見せて来た。ウン!よしよし!これでいいのだ!写真を撮って、一息入れてからお花畑に戻れば目論見通りだ。仙ノ倉から平標の稜線をつなぐ登山道は、いつの間にかハイカーの行列ができている。そうか!今日は土曜日だった。谷川連峰の中でも人気の高いメジャーな山は、こういうものなのか?

今年は雪消えが遅く、花も遅いかと思ったが、連日の暑さで例年と同じ開花となったようだ。チングルマは終わり、イチゲやコザクラも終盤か?オノエランは盛りのようで白い花を次々と開いている。まあ、これだけ楽しめれば充分。あとは小屋に戻り、ランチを済ませて、平元新道を下り、林道を延々と歩いて駐車場に戻ろう。樹林帯の下りは木陰で涼しくて歩きやすい。起床を早めたので、予定を一時間も早く終了できた。(高橋仁)

【ハイキング】水ノ塔山・篭ノ登山 (個人山行)

ランプの宿から水ノ塔山・篭ノ登山 アルバム

山 域:長野県小諸市、東御市:水ノ塔山2202m、篭ノ登山2227m

期 日:2025年06月8日(日)

参 加:高橋仁、他4名

行 程:

高峰温泉現地集合9:00➝水ノ塔山10:25→篭ノ登山(昼食)11:00/12:10→兔平12:40→高峰温泉(解散)14:00

車坂峠から「ランプの宿高峰温泉」に到着。駐車場はすでに満車寸前。気温15度Ⅽ、薄曇りの中でも目指す水ノ塔山や篭の登山がはっきり見える。イワカガミ、ミツバオーレン、ツガザクラ、マイズルソウなどを足元に見ながら登る。しだいに岩のゴツゴツした、急な登りへとなるが、晴れ間ものぞき、高峰山や浅間山が望める。ジワリと汗ばむ頃に、アヅマシャクナゲの咲く山頂に着いた。日曜日なので、ハイカーも多めで、単独、二人連れの若い人が多い。我々5G(ファイブ・ジー)は、平日登山が多く、年配者ばかりの山が多かったが、今日は気分までが、いつもと違って、空も明るく見える。

南側が激しく崩れて、赤ゾレた稜線を、高峰山を眺めて、軽くアップダウンすれば、東篭ノ登山へ到着する。岩がゴロゴロと敷き詰められた山頂は、殺風景と言えば殺風景だが、パノラマの展望はなかなかだ。南に池ノ平が、西に西篭ノ登山、湯ノ丸山、烏帽子岳、北西に四阿山、根子岳、そして東を振り返れば、さっき登った水ノ塔山の先に、浅間山と外輪山、前掛山が一望できる。さわやかな風に火照った体を休めながら、ゆっくりのランチタイム。

お腹のいっぱいになった5G(5人のジィ)は誰も、西篭ノ登山を往復しようと言わない。で・・・ 西篭ノ登はカットして兔平(今は兔平とは言わないで、池ノ平駐車場と言っているようだ)に下山することに相成ってしまった。兔平で、7月の山行日程を決めたら、高峰温泉に戻ろう。車やバイクがホコリを挙げながら通る林道をテクテク歩いて、そろそろ飽きてきたころに駐車場に辿り着いた。西篭ノ登山をカットしたので、早い山行終了だが、休日渋滞にハマらずに帰れるから、良しとしよう。

(高橋仁)

【ハイキング】米山(新潟・個人山行)

雨の関東から新潟の米山へ アルバム

期日:2025年5月19日(月)

山域:新潟県上越市 米山992.5m

参加:高橋仁、赤坂、他7人

行程:熊谷5:30=花園=小千谷=柿崎区下牧、ベース993休憩所9:30=水野林道終点10:00→しらば避難小屋11:10/11:20→米山山頂(昼食)12:00/13:10→避難小屋13:40→ベース993休憩所15:00

関東は悪天予報なので、赤城山から急遽変更して新潟刈羽の米山へ。日本海と原三角点を見に行こう。土砂降りの関東から関越トンネルを抜ければ、魚沼平野は田植えの真っ盛りだ。まだ雲が残っていて山は見えない。小千谷インターから八石山を右にの迂回して柿崎区下牧のベース993(米山993mのベース基地の意味?)に立ち寄ろう。立派な休憩所できれいなトイレがある。ここからも登れるが、今日は行程の短い水野林道登山口へ移動してスタートだ。

雪はほとんど消えて、沢や日陰に少し残る程度。イカリソウ、カタクリ、エンレイソウなどの花が迎えてくれるが、ことに、色が白っぽくて葉っぱの大きなイワカガミが山頂までずーと咲いている。モリアオガエルの産卵場所の池は、サンショウウオ?の卵がいっぱいで、モリアオガエルはまだだった。ベース993からの道を合わせて、しらば避難小屋を過ぎれば、ザクザクの残雪を二か所ほど乗り越えて、山頂に到着だ。雲が晴れてきて上越の妙高山、火打山や日本海、柿崎港などが見渡せるが、少しかすんでいる。雨上がりのこの時期では、仕方なかろう・・・

日本三大薬師の米山薬師と、原三角点(雲取山、白髭岩、米山の3か所しか残っていない明治の標柱)を見たら、避難小屋(二階建てで、30人は楽々泊まれる立派な小屋で、以前ここに泊まり、ワインを飲みながら日本海の夕日を見た)でランチにしよう。窓には米山ジャンダルムがつるしてある。5年前来たときは無かったか、気が付かなかったか、2年前の茨城県の生瀬富士のジャンダルムは行方不明になって会えなかったし、はじめてお目にかかります。

さて、帰りの長道中を考えると、そろそろ・・・。ドライバーは水野林道駐車場へ下山して、他は尾根道を三十三観音を見ながらベース993へと下ろう。海岸の0mから993mヘとせりあがる米山だが、水野登山口からは簡単に登れるので、遠方からでも日帰り登山ができるからからありがたい。(仁)

【雪山ハイク】鍋倉山

残雪と新緑の鍋倉山(信越トレイル) アルバム

山域:長野県飯山市・新潟県上越市、鍋倉山1288.8m、黒倉山1242m

期日:2025年5月11日(日)

参加者:(9名)CL高橋仁、SL木村、白根、橋本4,赤坂、駒崎、高橋陽、福井、瀬戸

行程:川本6:00=花園=飯山=関田峠除雪終点9:00/9:30→久々野峠10:50→鍋倉山(昼食)11:10/11:50→久々野峠→黒倉山12:10→茶屋池堤防13:10/13:25→除雪終点14:15=往路を戻る=川本17:30

鍋倉山は山スキーとブナ林で、名の知れた信越トレイルの山。遅い雪消えとブナ林の新緑が重なる時期に歩いてみたいと思っていた山だ。今回は大勢の仲間と一緒に残雪ハイクを楽しむことができた。

関田峠をから新潟県に抜ける林道はまだ冬季閉鎖中。登山口駐車場は満車で、路肩駐車して道路から2m以上の雪の壁をキックステップでよじ登れば、柔らかな新緑が迎えてくれる。長野側は晴天の初夏のような天気なのに、新潟から吹き付けるガスが降りてきて眺望は良くない。苗場と黒倉の鞍部の久々野峠につながる沢を登ろう。思ったより登山者は少なく、山スキーやボードの何組かと行き会う程度。8本爪が小気味よく効いて、快調に登るが、4本爪は苦労している。

鞍部に登り着いて東を見やれば、信越トレイルの稜線の連なりに陽が差し込んで美しい。皆して、しばし撮影タイムとなる。さて、鍋倉山頂は指呼の先だ。ガスと風が出てきたが、とりあえず山頂を踏んで、西の樹林で風を避けてランチタイムを楽しもう。久々野峠(鞍部)に戻って、これも指呼の先の黒倉山へ登ろう。山頂標は半分雪の中。集合写真を取ったら、先を急ごう。

関田峠の南の茶屋池に向かう。この稜線はたっぷりの雪が覆っていて、ブナの木は雪庇に押されたのだろうか、南になぎ倒されている。ブナたちには気の毒だが、開けた稜線は見通しが良く、絶好の残雪ハイキングロードになっている。左に目をやれば高田平野の先に日本海・直江津港がすぐ近い。左後ろには残雪を載せた妙高、火打、焼山、右前の雲の中にうっすらと米山が見える。

右には高社山、志賀高原の山から苗場に至る山々が連なるが、私には判別ができない。信越国境はここから東は菱ヶ岳を経て苗場山、佐武流山、白砂山へ連なり、西は斑尾山、黒姫山、高妻山、雨飾山、小蓮華岳(白馬の北側)へと実に長大なラインとなっている。今日のハイクはその一点、ゴマ粒の上を這い回ったようなものだ・・・。てな事を、ぼう~と考えているうちに茶屋池に着いた。周辺は水が浸み出しているが、まだ歩いて渡れそうなので、雪の乾いているところから中に入って氷上ハイクを楽しむ。

茶屋は冬季閉鎖中。林道路肩は雪が消えて、まだ淡い黄色のフキノトウが「ほこほこ」と顔を出しているので、我先に、山菜収穫に没頭する。気が付けばビニル袋が満タンのつわ者も・・。雪の林道を時々ショートカットしながら、駐車場まで下れば、楽しかった一日も終わりとなる「いいやまぶなの駅」で山菜のお土産を買いこんで帰ろう。 (高橋仁)

[ハイキング] 六萬騎山・角田山(個人山行)

六萬騎山と坂戸山転じて角田山へ アルバム

山域:新潟県六萬騎山と角田山

期日:2025年4月7日、8日

参加:高橋仁、他4名

行程:

7日(月)六日町蕎麦の中野屋時集合(昼食)11:00/11:40=六萬騎山駐車場12:30→六萬騎山周回14:00=旧湯之谷村・大湯温泉(泊)15:00

8日(火)ホテル湯本8:30=角田浜駐車場11:00→桜尾根→角田山13:15→桜尾根→駐車場14:50(解散)

静岡と熊谷、深谷から六日町の中野屋に集合。昼食を済ませて六萬騎山麓の駐車場から取り付く。雪割草、コシノコバイモ、カタクリ、キクザキイチゲなどが迎えてくれる。昨日まで雪が残っていた斜面に、雪のアイロンで落ち葉が張り付つけられている。その落ち葉を持ち上げてカタクリが目を出し始める。山頂から南へ下ると、開きかけたツバキやマンサクの花が雪や寒波でやられている。イワウチワはつぼみがピンクに膨らんでいる。

坂戸山に芽をやれば、まだまだ雪がたっぷり着いていて、花には早すぎる様だ。明日は予定変更で旧巻町の角田山にすることにして、旧湯ノ谷村の大湯温泉に。伊藤園グループのホテル湯本は、月曜でも駐車場がいっぱいの客がいるが、それ以外の旅館はひっそりとしている。閉館したところが多いようだ。

朝の温泉と食事の前に、大湯温泉を散歩する。道路わきの残雪越しに魚沼駒ヶ岳が朝日に輝いている。雪解け水が音を立てて流れ、あふれた水はアスファルトの坂道をなめ滝のように流れる。魚沼駒の登山口、枝折峠への道路はここで除雪終点。道路わきの廃屋が雪につぶされて無残な姿を晒している。雪国の田舎ではよく目にする光景だ。

小出インターから巻潟東、角田岬へと移動して角田山へ取り付く。灯台下の駐車場は雪割草目当ての登山者の車がいっぱいだ。桜尾根の雪割草は先週来た時よりも開いて、白、ピンク、紫、青、濃・淡、大・小と実に多彩で多様な花が二、三輪の小株から、シクラメンの鉢のように、もこもこッとした大株まで、「見て!」「見て!」と言わんばかりに競って咲いている。

登るにつれて、キクザキイチゲ、カタクリが増えてくる。先週来たときは下を向いていたイチゲとカタクリが、上を向いて花びらを開いている。エンゴサク、ナニワズ、ラショウモンカズラ、チョウジサクラ、アブラチャン・・・と?! アッタ!アッタ! 今週も白いカタクリが! 10万株に一つと言われる突然変異の花がお目見えだ。

そんなこんなで山頂に着いたら、時折、雨がパラついてきたので、灯台コースは止めて、桜尾根を戻ろう。海岸近くまで降りると、登るときは見えなかった佐渡の島影が黒く見えている。今回の山行はここまでだ。北陸道経由で帰る静岡組を見送って、我々は関越道から帰路に着く。 (高橋仁)

【ハイキング】雪割草の樋曽山&角田山(個人山行)

エフェメラルの樋曽山と角田山アルバム

山域:新潟県樋曽山296m、角田山482m

期日:2025年3月30日(日)~31日(火)

参加:高橋仁、赤坂、他8名

行程:

30日:熊谷=巻潟東IC=五箇峠林道入口10:30→五箇峠登山口11:20→福井山12:00/12:30→海岸の見えるテラス往復13:21→樋曽山13:50→福井山14:50→五箇峠15:00→林道入り口15:50=岩室温泉ゆもとや(泊)16:20

31日:宿泊地8:40=角田岬駐車場9:00→桜尾根登山口9:10→角田山11:10→観音堂11:30/13:10→角田山12:20→三望平12:40→灯台14:50→駐車場15:15=巻潟東IC=熊谷19:10

雪割草の宝庫、新潟県の樋曽山と角田山を一泊二日で贅沢に登ってきたた。

樋曽山:

日本海に面した、弥彦山、樋曽山、角田山の山域は午前中に雨雲が通過するので、日程を角田山から樋曽山に変更して、登山口到着時間も遅らせて天気の回復を狙った。うまい具合に五箇峠登山口では雨も止んでくれた。イチゲ、ニリンソウ、カタクリに始まり、コシノカンアオイ、エンレイソウ、雪割草、キクザキオウレン、ナニワズ、ショウジョウバカマ、アブラチャン、クロモジ、チョウジ桜、イカリソウ、エンゴサク・・・。

エフェメラル(春の妖精)たちが、入れ代わり立ち代わり現れる。中でも雪割草は多種多様の花色、大きさで、大株、小株と変化に富んでいるし、花の多さに圧倒される。イチゲとのコラボ、カタクリとのコラボと楽しめる。おまけに10万本に1本と言われる白いカタクリにもお目にかかれた。オウレンの多さも群を抜いている。

時折アラレがパラつく寒い天気だったが、大満足で下山して、岩室温泉の老舗ホテルに泊まる。

角田山:

夜中に雪が降って、車の屋根や窓が白い。山も白くなっている。それでも天気は快方に向かっている。角田岬の海水浴駐車場に車を置き、赤布だけが目印の桜尾根に取り付く。私有地を登山用に開放して頂いているコースで、雪割草の多さは半端でない。

登山者も多いし、写真を撮りまくっているのでなかなか先に進まない。振り向けば、砂浜から日本海が広がり、佐渡ヶ島が大きく横たわっている。海抜0メートルから450mヘの花山行だ。樋曽山程花の種類は多くないが雪割草の多さとカタクリの多さは、もの凄い。ようやく山頂稜線に出て、山頂の先にある観音堂に足を進める。

観音堂の前は広い芝地で、越後平野が広がり、その先には鳥海山から朝日連峰、月山、飯豊連峰、越後山群、浅草岳、守門岳などの雪を頂いた山々がが望めるはず・・・。残念ながら飯豊や浅草、守門がうっすらと見える程度。越後平野の田んぼに水が張られたら、また一味違う風景が楽しめそうだ。

名残惜しいが帰りの時間を考えれば長居はできない。山頂に戻り、灯台コースの尾根を下る。こちらはカタクリの群生がすごい。白いカタクリも見つけた。やせた尾根に岩場も出てきて気は許せないが、眺望は素晴らしい。朝は鉛色だった日本海は青く澄んできて、佐渡ヶ島が目の前に広がる。アップダウンを繰り返して、眼下の灯台に到着した。狭い石段を下って海岸の駐車場に着いたら、あとは熊谷を目指すだけだ。(高橋仁)