埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

関東

【ハイキング】日光・鳴虫山

秋の日光 鳴虫山ハイキング

場所:栃木県日光市 鳴虫山

場所:栃木県日光市 鳴虫山

期日:2019年10月30日(水)

参加者:L高橋仁 軽石 高橋武 黒沢 橋本 駒崎(6人)

行動記録:熊谷5:30=足尾道路=日光総合会館8:15―登山口8:40―神ノ主山(842m)9:40/9:45―休憩11:05/11:10―頂上(1103.5m昼食)11:20/12:00―合峰(1084m)12:25―休憩12:50/13:00―独峰(925m)13:20―憾満ガ淵14:10―総合会館14:45/14:50=熊谷18:00

曇り時々晴れ。所どころスギやヒノキの植林が混じるがほとんど明るい広葉樹の中を登る。路には浮きだした根が多く足を取られないように登る。今年はいつまでも暑かったので紅葉が遅れており、ここでも紅葉の盛りとはいかなかった。また台風のためか葉先の茶色くなってしまったものも多い。それでも薄い緑の中にアカヤシオやカエデの紅葉がちらほら交じる。

ミズナラ、イヌブナは黄葉し、コシアブラは透けるような薄緑になっている。コシアブラに似て葉が3小葉のタカノツメの大きな木を久しぶりで見た。頂上からの展望は雲が多くて効かず、間近にあるはずの男体山、女峰山も頭を隠していた。裾野や町が陽を受けたところだけ明るい黄緑となりパッチワークのように見える。

下りは急な道を一気に下る。昨日の雨で道は湿っており、慎重に慎重に下る。合峰への道すがらツツジのトンネルとなる。花の時はさぞかしきれいだろう思う。下りきって小さな発電所を過ぎ有料道路の下をくぐると、大谷川の急流が岩を噛む憾満ガ淵に出た。水量が多くて圧巻!岩を砕くかのようにほとばしる水が、泡を含んでか白みを帯びた水色をし、滔々と流れ、しばし眺める。

道の反対側に沿って並ぶお地蔵さまは赤い頭巾をかぶり苔むして風情がある。たくさん並んでおり何体あるか数えるとそのたびに違うとかで化け地蔵と呼ばれているとか。ここら辺まで来ると観光客もちらほら、外国人も混じる。公園風となっている道を駐車場へ戻りました。楽しい山旅でした。有難うございました。 (高橋武 記)

【その他の山行】きのこ木の実山行

サルナシ、マタタビがたくさん採れました。

山域山名:西上州 御荷鉾山周辺

期日:2024年10月1日(火)

参加者:L橋本 栗原 高橋武

行動記録:熊谷7:00=一般道=神流町8:50=県道71=西御荷鉾山投石峠9:15/

11:00 付近の植物(草木)の花、実、紅葉、植生、きのこ等を観察、ドングリ拾い等しながら西御荷鉾山中腹まで往復=西御荷鉾山南登山口駐車場・昼食休憩11:30/12:10、周辺のサルナシ収穫12:10/12:50=みかぼ森林公園13:15/14:30 公園内、付近を散策=

=往路を塩沢峠経由で帰る=熊谷18:00

<天気、曇>

今回は、神流川上流、神流町の御荷鉾山周辺に出かけることにした。ナビでは、秩父上吉田奥の土坂峠からのルートが最短とでたのでそのルートを通ったが、土坂峠は、舗装はされているものの、道幅は狭く、急カーブが連続する道でやや苦労した。峠を越えて、神流川を橋で横切り、十石峠街道を西に走り、直ぐに右折して急傾斜の車道を登る。みかぼ高原オートキャンプ場を過ぎて、尾根筋にある御荷鉾林道にT字路で交わり、東に、数㎞走って、目指す投石峠にやっと着いた。

ここで、支度する。周辺には、蔓が伸びているが、実はない。尾根を西御荷鉾山に向って登る。南面は、杉などの人工林だが、まばらで草が生えている。北面は、雑木林で、落ち葉が積もっている。ミズナラのどんぐりが沢山落ちている。紫のホウキタケの類が鮮やかだ。ツリバナの実が赤い。杉と広葉樹の落葉の中にきのこがぽつりぽつりと生えている。中腹の枯木にサルノコシカケの形の薄朱色のきのこが生えている。赤城山で見たマスタケだ。黄色のホウキタケの類も生えている。倒木もあり、なにがしかのきのこの類が生えている。粒は小さいが山栗が、こげ茶色に光っている。つい拾ってしまう。獣道がついているが、タヌキか。ホコリタケの群生もあるが、盛りを過ぎている。途中で、時間を見て戻る。

峠付近で、栗原さん、高橋さんがマタタビを見つけてくれ、一緒に収穫する。マタタビの蔓や葉を見分けられる目があると感心する。このマタタビは、今まで採ったマタタビよりも太く長い。親指ほどもある。また、熟して黄色くなった実を味見するとほんのり甘く食べられた。

西御荷鉾山南登山口の広場に戻り、ここで昼食休憩とした。広い駐車場で、トイレもあり、ゆったりできる。付近には2mほどの鉾の展示、石碑、休憩舎がある。ここからはよく見えないが、この山の南斜面に大の字の刈りだしがあるという。昔からの信仰の山であるという。

休憩後、近くにあるサルナシを発見。摘果鋏を使い、サルナシを収穫する。始めは、実が小さく、蔓が他の木に絡んでいて、良く見えず数個程度と思われたが、目をよく凝らして見たり、別の方向から見ると、次々に葉の後の実が見えてきて、その実も収穫できた。ほとんどは、まだ、固い実で熟していないが、柔らかい熟した実をほおばると、自生のものと思えないほどの濃厚な甘い味であった。

林道を、車で御荷鉾森林公園に移動した。公園とはいっても、駐車場と管理棟、トイレの簡単な施設しかない。この周辺を散策した。トリカブトが咲いている。落葉広葉樹が多く、カラマツなども生えている。紅葉が始まっている木もある。ヤマブドウが木々にからまり、登り高い所で葉を広げている。赤くなった葉もある。道の横にもヤマブドウが茂っている。実があるが、数粒しか付いていない。尾根筋を歩く。ここの枯れ木にキクラゲが生えていて、採る。

今回の、きのこ木の実山行では、マタタビ、サルナシを沢山収穫できた。きのこ、アケビは、もっと標高の低い山の方が、豊富だと感じた。

(橋本記)

【ピークハント】厳冬期の硫黄岳

厳冬期の硫黄岳は、厳しかった

横岳西の大岩峰(大同心・小同心)

山域山名:八ヶ岳硫黄岳(2760m)

期日:2024年12月20日21日

参加者:L木村 駒崎 橋本

行動記録:20日 熊谷5:00=関越道・圏央道・中央道=美濃戸口8:30/9:00-美濃戸山荘10:00-南沢-行者小屋13:05/13:35-中山展望台13:50-赤岳鉱泉14:35-赤岳鉱泉泊 21日 赤岳鉱泉7:30-硫黄岳9:50-赤岳鉱泉11:30/45-北沢-美濃戸山荘13:30-美濃戸口14:45=往路と同じ=熊谷17:00

20日<天気、晴れ>今日は天気が良いとの予報に期待して登山口を目指す。関越道、圏央道では、関東平野の西の山脈を見ながら、八王子JCからは左右の山脈を見ながら進む。途中で、左に時々富士山を望む。甲府盆地に出ると南アルプスや、秩父の山脈を見ながら進み、今日、行く八ヶ岳が次第に近づく。諏訪南ICを下り、20分ほどでカラマツ林に囲まれた美濃戸口に着く。付近には別荘なども点在する。ここで装備を付け、出発する。美濃戸山荘までは、緩斜面でカラマツ林や雑木林の中を歩く。車道は奥まで続き、登山道に平行している。雪はうっすらと積もっている程だが、日陰の雪は多い。斜度は緩く、さほど汗もかかないが、体が温めまる程度で、美濃戸山荘に着く。ここで休憩。沢に人工の氷柱が作ってある。ここまでは一般車も入れるので、駐車場には車が駐車している。アイゼンを付ける。少し歩いて、南沢登山道の入口があり、こちらに進む。積雪量も増す。登山道に入ると、ホテイランの案内板がある。亜高山帯の薄ぐらい暗い林床に生えるランだが、開花時期でないので印だけが雪の上に出ている。この辺からは落葉樹は無く、シラビソなどの針葉常緑樹の木々が密に生える亜高山帯の樹林で、この中や、空の開けた沢筋を登る。指先が次第に凍える。登るにつれ気温が下がってきた。沢を何回も横切る。沢には雪の綿帽子をかぶった岩と沢水の凍り付いた氷が沢音の中に佇む。沢に架かる橋は小さいながらもしっかりしていて安心した渡れる。雪は登るにつれ増える。道のトレースはしっかりついていて安心してそこを辿れる。平日のせいか、すれ違う人、追い越す人もいない。沢水も無くなり、空の開けた道に出て、見上げると大同心の岩峰が出てきた。さらに進むと東側の岩峰の稜線全体が見える。そして雪を被った黒い森を抜け、無人の行者小屋に着いた。南に阿弥陀岳、中岳、赤岳がはっきりと見える。東には、赤岳から北に続く横岳、そこに続くいくつもの岩峰が聳え立つ。

数人の登山者のいる行者小屋でゆっくりと休憩をとった後、赤岳鉱泉に向かう。中山乗越から、中山展望台に立ち寄る。行者小屋よりも周囲の山脈がさらによく望める。ここからは下り道で、アイゼンがよく効き快適に宿に向かう。宿の横では、鹿が出迎えてくれた。

赤岳鉱泉では、夕食の6時までゆっくり過ごす。同じ部屋の方が茨城労山の方と分かり、タケノコ狩り、海外登山などの話題で盛り上がる。パキスタンの男性とガイドも同室となり、この2人はアイスクライミングに来たという。6時から、山小屋の夕食では珍しくステーキが出て、ゆっくりと味わった。

21日<天気、曇、風雪>天気予報どおり、曇りだ。小屋周辺に風はあまりない。風雪が午後から強くなる予報で赤岳の予定を、硫黄岳に変更した。硫黄岳は、赤岳より140m低い。小屋横から道に入る。鬱蒼と繁る薄暗い森の中を進む。雪も多いがトレースはしっかりしている。小沢を2つほど横切る。水がちょろちょろと流れている。その後、赤岩の頭目指して、傾斜がきつくなり、道は右に左に折れながら高度を上げていく。針葉樹の森は濃く、暗い。時々、落葉樹もあり、そんな場所からは雪雲の下に、阿弥陀岳や、諏訪方面の街を見ることもできる。白黒の水墨画のような色のない景色だ。最近読んだ「登山と身体の科学」で「太ももの大腿四頭筋に力を入れて登る時に息を吐く方法が楽」とある。呼吸と歩行を関係づけて歩いていなかったので、これを意識して、登る。確かに、楽だ。肺に酸素の多い空気が頻繁に供給されるので、血中酸素濃度が高くなるせいかなどと考えることもできた。10kgほどのザックを背負い風の弱い休憩地点まで、若い2人にあまり遅れることなく歩くことができた。見上げる尾根には、強風がゴーと吹くが、休んだ場所は風が当たらなかった。尾根に上がると稜線で風が強いぞと、覚悟して登り続ける。赤岩の頭の鞍部に出ると、そこに木々は無く、吹き曝しの稜線で、一気に細かい雪片の混じった強風が吹きつけてきた。遠くの赤岳の山頂は既に雪雲の中だ。右にある岩山に向かって緩い氷雪の道を登る。道の脇を見れば、ハイマツもガンコウランも、シャクナゲも凍り付いている。高山の厳しい寒さに耐えている。岩稜帯は大岩の間を抜けて行く。指先がこの寒風で冷え、痛くなっている。八ヶ岳は凍傷も多いと山小屋の掲示で見たことを思い出す。岩の間を抜けると道標があり、平らな岩屑面が広がる。硫黄岳に着いた。寒風の中、手袋の凍える手でやっと何枚か写真を撮り下る。冬の厳しい硫黄岳には、登る人も少なく、出会ったのは数人程度だった。

登る時に休んだのと同じ場所で休む。そこは風も無く、腰を下ろしてゆっくりと飲むカフェラテの温かさが体も気持ちも温めてくれた。この後、登った道をひたすら下る。途中に、倒木が何本もあり、くぐったり、跨いだりしながら下る。倒木をどうにかしたいが、埼玉から来るには遠すぎる・・・などと考える。

赤岳鉱泉に着くと、登山者がやけに多い。テント張りの準備をしているグループもいる。この小屋の近くに8mほどの人口氷壁が作られている。登った形跡はない。休んでいる時間にも次々と登山者が登ってくる。ザックを見れば背中には、アイスクライミング用アックスを括り付けている。あ

休憩後、登りと違う北沢を下る。沢や樹林は南沢と同じようだ。ただ、沢の底は赤茶けている。火山由来の成分が沈着しているようだ。沢を渡る橋も整備されている。この下りのルートでも、幾つもの登りの登山者のグループとすれ違う。後日、赤岳鉱泉のサイトで知ったが、この日が、アイスウォール解禁日となっていた。車道に出る少し手前で、アイゼンを岩に引っ掛け転ぶ。どこも負傷せず、歩けて一安心した。橋を渡って車道に出た。後は車道を辿って、美濃戸山荘まで、順調に下る。ここで一休み。傾斜の緩くなった山道を下り、ほぼ予定とおり美濃戸口に着いた。

美濃戸口で八ヶ岳山荘の駐車料金サービスのコーヒーを、薪ストーブで暖まりながらいただく。体が外からも、中からも暖まり、厳しい冬山に登った充実感を感じることができた。後は、埼玉に帰るだけとなった。中央道の小淵沢から甲府位までは、左手に八ヶ岳、右手に鳳凰三山に繋がる山々が見えた。

(橋本記)

【ハイキング】大野峠から金昌寺へ

落ち葉ふみしめ日だまり山行 大野峠から金昌寺へ

山域:大野峠・丸山(埼玉県横瀬町)

山行形態:ハイキング

期日:2019年11月16日(土)

行程:道の駅川本集合6:45=金昌寺(黒沢車をデポする)=赤谷(355m)8:05/8:20→大野峠(355m)10:25/10:40→パラグライダー広場(896m)→丸山(960m)昼食11:20/12:40→県民の森→840m地点休憩13:55→金昌寺(230m)16:05=黒沢車で=赤谷登山口16:30=川本18:00

参加者:CL高橋仁 SL木村 瀧澤、駒崎、黒沢

川本の道の駅集合、金昌寺前の郵便局で黒沢さんを拾って、横瀬村赤谷集落の旧道脇に到着したのが8時05分。ここで靴を履き替えて木村さんをトップ、歩き始めた。最初は村の中のコンクリートの急坂、村をはずれると山道に入った。しかし所々に古い石垣が組まれ、昔は人家が有ったような斜面が続く。周囲は植林された杉、檜の暗い林。小さい沢が出てくるが、10月12日の台風19号の大雨で谷筋が荒れている。当時秩父地方には「大雨特別警報」が出ていたから、このあたりも相当降ったはずだ。倒木は少ないが、古い伐採木が押し流され、沢筋は岩盤が露出している。大野峠まで2時間20分かかった。

丸山では、昼食後展望台に上って周囲を眺めて、山名の同定をした。すっきりした秋晴れで山もよく見えた。登山客もずいぶん多い。

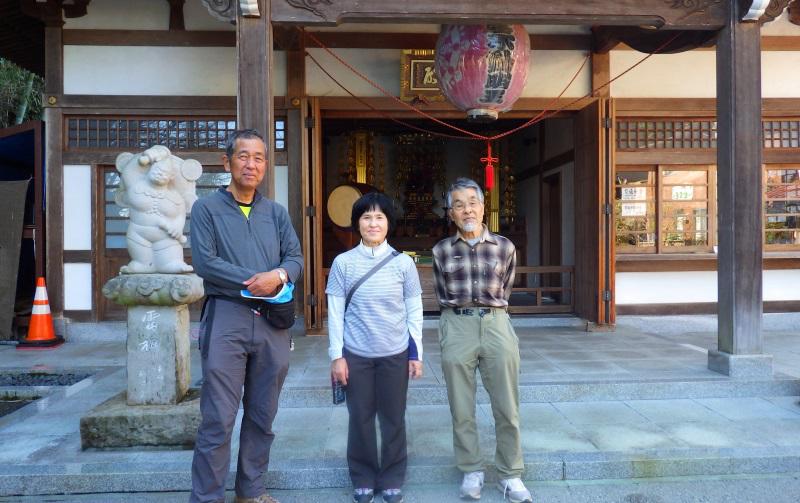

ゆっくり休んでから、下り始めたのは予定よりかなり遅かった。下りは960mから金昌寺230mまでだから標高差も大きいし、5,2kmと距離も長かったが、路はしっかりしていた。3時間半、落ち葉の路をカサコソ、カサコソ踏みしめながら、延々と下る。最後は金昌寺のお墓の一番上のところに出た。 金昌寺も久しぶりだったが、有名な女神像にお詣りして、駐車しておいた黒沢さんの車に乗って、赤谷登山口に戻った。何とか明るいうちに戻れた。(瀧澤)

【ハイキング】初山行は大霧山周回に(個人山行)

大霧山と寺社巡り

期日:2025年1月4日(土)

参加:高橋仁(個人山行)

熊谷6:30=二十三夜寺8:00/8:10=林道終点8:30ー粥仁田峠9:10ー大霧山9:40/10:00ー旧定峰峠10:30ー定岳寺ー定峰神社11:30/11:55ー四萬部寺12:20ー林道終点12:55=道の駅みなの13:30/14:10=熊谷15:10

朝の二十三夜寺はひっそりとしている。本殿の左から蓑山登山道を少し登ってみると登谷山、皇鈴山、二本木峠から秩父高原牧場の山並みが正面に連なっている。このアングルからの眺望はなかなかである。

車で三沢川に沿った林道を行けるところまで登ってみる。標高300mの鉱山舎屋の入口で方向転換して路肩に駐車。蛇紋岩(*)のかけらがゴロゴロとした林道を行くと登山道に変わる。

(*)磨くと蛇の皮のような紋様が表れる鉱石。明治時代に此処の蛇紋岩が国会議事堂の床と壁の装飾に使われたという。鐘撞堂山の蛇紋岩鉱山を参照する

沢筋の道を登り詰めると、明るく気持ちのいい牧草地が広がりその先に粥仁田峠への舗装道路も見えてきた。

【ハイキング】八束山(城山)・朝日岳 (個人山行)

八束山と朝日岳・変化のある城跡の山

期 日:2025年1月15日(水)

山 域:高崎市吉井、城山(八束山)453m・朝日岳450m

参加者:高橋仁 他4名

行 程:

八束山登山者駐車場8:25→虚空蔵堂跡8:40→浅間山→羊の足跡9:10→八策山9:30/9:45→西登山口10:35→朝日岳北登山口10:50/11:00→朝日岳北峰11:30→南峰(昼食)11:45/12:50→東登山口(落合集落)13:30→駐車場14:20

今日は、吉井三山(牛臥山・八束山・朝日)のうち二山を登る。

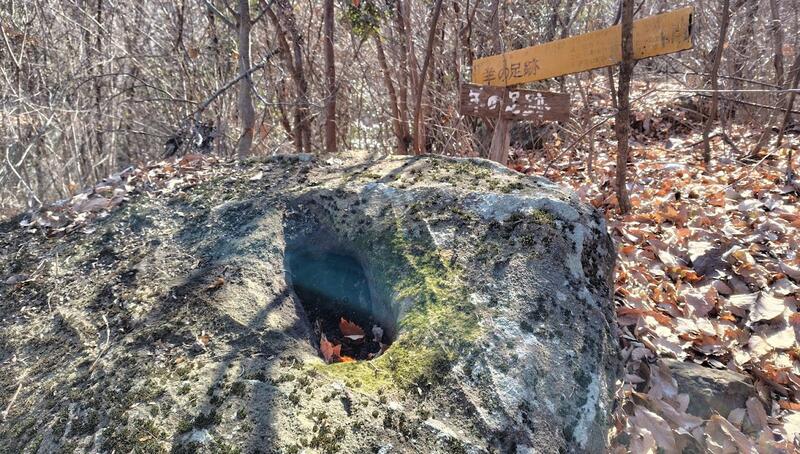

高崎市吉井塩のサトキン工場前の駐車場から北登山口に入る。沢筋から尾根に取り付くと灯篭や、礎石の残る「虚空蔵堂跡」に出て、その上の浅間山に登る。左手に牛臥山が樹林の枝越しに見え隠れする。350mあたりで、羊の足跡岩がある。

急坂を登って山頂に到着。地理院地図は城山だが、八束城があったので八束山(やつかやま)と呼ばれている。大した展望は無い。周りが切割に囲まれ、平たんに削られた山頂はいかにも山城跡といった山頂だ。

西登山口に向かって下山開始。次に登る朝日岳が良く見える。所々にロープの岩場が出てくるが、ロープ無しでも木の根や岩をつかんで下れる。

大沢川を渡り、「懐石やじま」の前に出たら、舗装道路を朝日岳の北側に回り込んで、北登山口から取り付く。樹林の尾根道を200mも登れば朝日岳北峰に到着だ。

ここも雨引城という山城跡で、切割や曲輪跡だろうか?小平地がいくつかある。南へ少し下り登り返せば南峰だ。少し先の岸壁の上の展望地でランチにする。ここから東にはさっき登った八束山とその東の牛臥山が重なって見える。吉井三山が東西に一直線に並んでいるのが実感できる。

展望を楽しみ、お腹を満たしたら下山開始だ。東に伸びた岩稜の尾根を、連続する岩の北側の巻きながら下るのだが、短いながら、ロープと鎖が次々と、というよりほとんど連続している。なくても下れるところも多いが、何か所かは頼らざるを得ないところがある。

今日一番の面白いコースで、下りなのに汗をかいてしまった。(冷や汗ではありません!)

東谷・落合集落から、舗装路を下り「懐石やじま」の前を通り、大沢川に沿った、伸びやかな牧草地や畑を見ながらサトキン前の駐車場に戻る。

【雪山ハイク】赤城山スノーハイク

抜群の展望満喫の赤城山

山 域:赤城山(群馬県)・黒檜山1827.6m、駒ケ岳1685m

登山形態:積雪期登山

目 的:積雪の赤城山を楽しむ

日 程:2025年1月18日(土)

行 程:

熊谷駅南口7:00=駒ヶ岳登山口P9:00/9:30→黒檜山登山口10:10→黒檜山(昼食)12:10/13:10→駒ヶ岳14:30→下降点→駒ヶ岳登山口15:30=熊谷18:10

参 加 者:( 8 名)ⅭL 高橋仁 SL 木村 相澤 赤坂 駒崎 瀬戸 髙橋陽 福井

アイスバーンの赤城道路を、真新しいスタッドレスタイヤで快調に登って行く。青空をバックに山肌の樹林が白く輝いている。今日の山行を予感させる眺めにワクワクする。新坂平を超えて、大沼を回り込んで駒ヶ岳登山口に駐車する。下の大洞駐車場は満車状態だ。冷たい風の中を、チェンスパやアイゼンを付けて湖畔道路を黒檜山登山口に向かう。

黒檜山の登りは岩の隙間を積雪が埋めて、岩ゴロゴロの道を避けて草の上にトレースがついていて、歩きやすい。猫岩で尾根上に出ると地蔵岳の左に富士山が迎えてくれて、みんなの歓声が!見下ろす大沼は、氷の上に風が造形した雪の風紋が鱗のようだ。

新しい顔ぶれの三人の女性が加わり、8人のパーテーはとってもにぎやか。山座同定にいそしみながら、一時間もランチを楽しんだら、駒ヶ岳に向かおう。黒檜大神の先で花見ヶ原コースの展望地に立ち寄ろう。駒ヶ岳から鳥居峠への稜線が良く見える。春にはアカヤシオでピンクに染まることだろう。急下りを慎重に下って・・、もったいないほど下って最低鞍部の大タルミから登り返して駒ヶ岳だ。地蔵のアンテナ群や結氷した小沼や関東平野の眺望を楽しんだら、左のミニ雪庇を眺めながら鉄階段の下降点に下ろう。いつもは雪融けでグチャグチャになる草地は、ラッキーなことに今回はきれいだ。鉄階段は踏板に雪がついて、足を置きにくい。ここは最後の注意を集中して下ろう。麓の笹原を抜けて、山行終了。満足、満足。(高橋仁)

【ハイキング】百藏山 富士見山行(個人山行)

雨上がりの百藏山から富士山を

山 域:山梨県大月市 百藏山1003.4m

期 日:2025年1月20日(月)

行 程:東松山IC=中央道大月IC=市営グランドP8:30/8:50→浄水場登山口9:20→山頂10:50/11:50→大同山分岐→広場13:00/13:20→駐車場13:30=往路を戻る

参加者:高橋仁 赤坂 会員外5名

関越道を走る車の窓に雨粒がポツポツ。まあ、晴れてくるだろうと予報を信じて走る。圏央道に入ると奥多摩の大岳、御前山が見えて、富士山が朝日に輝いている。よしよし!これでいいのだ!

猿橋から桂川を渡り、市営グランドに駐車して東ルート登山口に向かう。振り返れば大きな富士山が、三ッ峠と御正体山を従えて輝いている。浄水場の先から、けたたましい鶏の声を聴きながら樹林の登山道に入る。沢筋の道を250m位高度を上げて、南東の伸びる尾根に乗ると、鎖混りの急登が始まり高度を稼ぐ。東の扇山への分岐を分けて左の百蔵山頂に到着した。

南側の木々の間から、丹沢から道志山塊、富士山、御坂山塊の展望が開ける。さすが、大月秀麗富岳12景の山だけはある。時間の余裕もあるので、1時間のランチタイムを取って、ゆったり、にぎやかに過ごす。

寒くなってきたので、下山開始。西コースはゆるい傾斜でゆったりと歩ける。大同山分岐から左に降りた尾根の先でもう一度展望を(富士山は雲にお隠れになったが)楽しんで、さらに下る。有料トイレのある百藏山広場で、トトロや真っ黒クロスケのモニュメントを眺めてから、グランド駐車場に帰る。

好天気、好展望、時間たっぷりの楽しい山行でした。(高橋仁)

【雪山ハイク】庵滝氷瀑(日光)個人山行

小田代原から庵滝の氷瀑へ

山 域:栃木県日光市 小田代ヶ原・庵滝

目 的:日光の小田代ヶ原のスノーハイクと、白樺の貴婦人、庵滝の氷瀑を見る

山行形態:スノーハイキング

期 日:2024年2月4(火)

行 程:(歩 CT5時間)

道の駅くろほね・やまびこ集合7:15=赤沼茶屋P8:40/9:00→戦場ヶ原9:30→小田代ヶ原9:50→弓張峠10:40➝庵滝11:40/12:45→弓張峠13:20→小田代ヶ原13:30→戦場ヶ原14:10→赤沼茶屋P14:45=道の駅くろほね・やまびこ16:00解散

参加者:(5 名) 高橋仁、他4名

日光の庵滝の氷瀑を見に行こう。ほんとは、雲竜渓谷の氷瀑に行きたいと思ったが、メンバーの高齢化もあり、雲竜瀑はちょっと敷居が高くなったかな?2019年の雲竜瀑

庵滝は一年前にも行ったところだが、メンバーが変わればまた違う楽しみもあるだろう。結氷も今年の方が進んでいそうだし・・・去年の庵滝

日光いろは坂を登る。除雪され雪は無いが路面が凍っているので慎重に走る。赤沼茶屋駐車場もすいている。今日は静かな山行が出来そうだ。戦場ヶ原、小田代原とチェーンスパイクで小気味よく歩く。

弓張峠の先から外山沢に沿ったトレースを辿る。雪に包まれた沢はとてもきれいだ。渡渉して右岸へ、また渡渉して左岸に戻る。前方に二つの黒い突峰が獄門のように沢を挟んでいる。あの下あたりが氷瀑だろう。二股で緑沢を分けて左の庵沢に入れば、すぐに氷瀑が表れる。地理院地図に1㎞ほど上流に庵滝の標記があるから、この氷瀑は庵滝ではないが、そう呼んで居るのかも知れない。

雲竜爆のような連続した大きなスケールは無いが、一点豪華の庵滝はやはり見事だ。向かって左の碧氷のカーテンは、その裏側まで「どうぞ、どうぞ」とばかりに見せてくれる。右のチムニー(煙突)状の氷の中は水が音を立てて流れ落ちている。氷のチムニーは、透き通った窓から、ちらちらと水のしぶきを見せている。動画だと面白いかも?

ゆっくりとランチをしたら来た道を帰るとしよう。雲が取れて霞んでいた、小田代原の「貴婦人」が白い肌を見せてくれた。男体ファミリーの山も見せてくれた。満足のスノーハイクを終えて日光を後にする。(高橋仁)

【ハイキング】大小山と多々良沼の白鳥(個人山行)

天狗の山と白鳥の沼

期 日:2025年2月7日(金)

山 域:栃木県足利市:大小山、群馬県館林市:多々良沼

参加者:高橋仁、赤坂、会員外4名

行 程:

熊谷ドーム8:30=多々良沼ガバ沼エリア9:00/9:20=足利市阿夫利神社10:00➝大小山(妙義山)11:00/11:15→大小山11:30→見晴台11:40/12:25→駐車場13:00=コメダ珈琲館林店14:20/16:00=多々良沼公園16:20/17:00=熊谷18:00

参加者:(6人)高橋 仁 赤坂 会員外4人

館林の多々良沼の白鳥を見たいと思った。行きがけに朝の白鳥とカモの大群を見てから、足利の大小山に登って、帰りの駄賃に夕日の白鳥を見て帰ろう。

というわけで、遅めの出発で多々良沼のガバ沼エリアに。オオハクチョウが数羽、凍った水面に動かない。給餌が始まった。おびただしいカモの大群が押し寄せる。こんなの初めて見る。

さて、大小山へ。フラワーパークのわきを縫って、阿夫利神社登山口へ。山頂下の大・小の文字板が駐車場からよく見える。男坂から見晴らし台に行くつもりが、途中の好展望所につられて尾根ルートに入ってしまう。

そのまま妙義山(地理院地図の大小山)313mヘ登って展望を楽しむ。風が強く寒い。大小山(地元で言う大小山:大・小の文字板の上のピーク)を経由して、梯子を下って見晴らし台に。ここは風も無いのでランチにしよう。崖の上に大、小の文字板が見える。

大小山は二つのピークに二つの名前が使われていて、紛らわしい。初めての人は「アレ?・・アレ?・・?」となってしまう。

女坂を下って阿夫利神社に戻る。あっけない山行だったが、好天、好展望でよかったし、帰りの夕日の白鳥が目当てだから、これでいいのだ!・

・・館林の「コメダ」で時間つぶしのお茶をして、過去の山行や、今後の山行の話に花が咲く。

頃合いを見て多々良沼の夕日の小径に向かう。思ったより人も少なく、沼に沈む夕日に浮かぶ白鳥とカモをゆっくりと観ることができる。クライマックスの日没は雲に隠れてしまったが、満足の一日を終えて帰路に着く。 (高橋仁)

【ハイキング】鐘撞堂山 地図読みハイク

地図をにらんでバリルートを行く

期日:2025年2月9日(日)

山域:埼玉県深谷市(寄居町、上里町)鐘撞堂山330m

行程:道の駅かわもと7:30=十二社登山口8:20→鐘撞堂山9:30/9:40→洞窟10:05/10:20→p237 11:00/11:15→円良田湖→特産センター11:40/12:20→猪俣城跡(P305)13:10/13:20→谷津池14:15→南飯塚1号池14:50→十二社登山口15:10=道の駅かわもと15:40

参加者:9名

高橋仁、浅見、須藤、相澤、大嶋、高橋武、高橋陽、福井、松崎

ホタル池、谷津池コースの南側の尾根の取付きにある十二社神社。新入会員の3人を交えた9人のにぎやかな山行が始まる。日が当たらないと結構寒い境内から尾根道を登る。地理院地図には無いが、立派な道だ。下山時の廃道取付点を意識しながら登るが、はっきりわからないまま桜沢コースの八幡尾根に着いちゃった。

ここからは登山道を歩いて山頂まで登ろう。時間が早いので思ったより静かだ。比企の山と秩父の山を展望したら、今日の目的のひとつ、蛇紋岩採掘跡の洞窟(*)を目指そう。円良田湖への下山道をちょっと下ると、右に入る踏み跡と赤布が見つかる。これを辿れば洞窟につながっている。

鐘撞堂山の西の沢筋にある、小さな山に5,6か所の坑道がある。落ち葉が吹込んだり、水が溜まっている洞もあるが、崩落などは無くてしっかりと形を保っている。蝙蝠が生息している洞もある。

ここから沢を渡って、北西の尾根に登り返して、237mピークを目指そう。地理院地図には道があるが踏み跡程度だ。途中に山火事の後みたいな焼けぼっくいがある。鞍部まで下ったらP237mに登って小休止だ。先は急斜面なので、鞍部に戻り、作業道から円良田湖に降りる。マウンテンバギーで遊ぶためのコンクリートの凸凹斜面がしつらえてあり、まるで雪山のように白い。

円良田湖畔を美里特産センターまで歩いて、ランチにしよう。うどんを注文する人、持参の昼食を食べる人。店のお茶と、皿に山盛りのふかし里芋をサービスしてくれた。食後は猪俣城跡へ再度登り返しだ。途中で単独の女性とすれ違ったと思ったら・・・。なんと深谷こまくさの深野さん。ここから猪俣城跡まで同行することになった。

炭焼き場を過ぎて猪俣城跡への分岐。踏み跡を辿り305mピークに出る。浅見さんが調べてくれた資料によれば、猪俣城の狼煙台の後らしき穴が残っている。

登山道に合流し、風が寒い北コース尾根から谷津池に下ろう。ここで3人がホタル池公園にショートカットして、6人は八幡尾根に登り返して十二社尾根分岐の下で南飯塚1号池に下る廃道を探す。

上からのぞくと、落ち葉で埋まっているが、道路の幅と思しき樹木のすきまが延びている。ここを辿ると、神社の後と思われる屋根瓦や石段のあとがある。地理院地図の建物マークと一致しているからこれが廃道に間違いない。これを辿って下れば、シノダケの密藪を突っ切って、1号池に飛び出た。道路歩きで十二社に戻り、ホタル池の3人を迎えに行こう。少し長丁場、長時間だったが、まあ、面白い山行だったかな?

(*)鐘撞堂の洞窟は、地元の人の間では国会議事堂の話や、小川のニッケル鉱山の話が混同されて、諸説あるが、日本鉱産誌の資料では、明治時代に相澤新兵衛が開発した相澤鉱山で、蛇紋岩(角閃石石綿:アスベストやタルクの原料)を昭和20年頃まで採掘されていた。蛇紋岩は早池峰、至仏山などの滑りやすい岩として知られている。磨くと蛇の皮のような紋様が光って美しい。秩父、西上州にも鉱床が有り、蓑山、大霧山の蛇紋岩は品質が良く、国会議事堂の床や壁の装飾用に使われている。1月4日「初山行は大霧山周回に(個人山行)」を参照する (高橋仁)

【ハイキング】中間平なべハイク

みんなして なべを囲んでにぎやかに アルバム

山 域:中間平公園

期 日:2024年2月15日(土) 集合 寄居駅 8:50

行 程:熊谷駅発(8:11)=寄居駅(8:43/9:00)=太子堂(9:15)➡ 鉢形城(9:30/10:15)➡中間平公園(12:00/113:30)➡日本の里 風布館(14:10/14:20)➡風のみち歩道入口(14:30)➡夫婦滝➡波久礼駅着(15:30)

参 加 者:(15名)高橋仁 白根 高橋武 赤坂 豊島 石川 浅見 駒崎 瀬戸 髙橋陽 福井 松崎

(なべ担当)栗原 相澤 木村

ハイキング班の記録

新しい仲間4人を含む11人が寄居駅に集合して、太子堂を見てから、正喜橋を渡る。鉢形城址で待っていた浅見さんと合流する。浅見さんの用意した資料で案内をしてもらいながら鉢形城跡を巡る。荒川と深沢川に挟まれた自然の要害に、広大な城があったことが良く実感できる。

城址を抜けて中間平を目指す。ずうっと道路歩きが続くので、途中でショートカットを試みる。が、・・・道が消えて藪に阻まれてしまう。「なんちゅう道を歩かせるんじゃ!!」という視線を背中に感じながら「ままよ!」とばかりに力技で藪抜けをして何とか道路に出る。

中間平に辿り着くと、栗原、木村、相澤の三人がなべの支度を進めている。いいにおいが漂っている。展望地のベンチできりたんぽなべ、いもなべ、うどんなべとお代わりをすれば、お腹もいっぱいになって、満足満足。大勢で頂くごちそうは、本当にうまい!

だいぶ時間も超過したので、集合写真を取ったら、なべ担当の3人と別れて、風布・大和の里へ下山開始しよう。日陰の樹林の沢をゆるゆると下れば、140号有料道路の下をくぐって風布館に到着だ。こぼれた水が凍りついた水車が、まるで時間が止まったかのように動かない。

さて、釜伏川(風布川)に沿って下る。風の道歩道を行く「歩き足りないグループ」と、車道を行く「もう沢山グループ」に分かれて、それぞれ波久礼駅に向かおう。

寄居橋を渡ればすぐ波久礼の駅。あまり待たずに15:48の電車に乗れた。 (高橋仁)

なべ担当班の記録

中間平公園展望テラスに10時近くに到着。車に積んだ荷物をテラスから降りた所にある木製テーブルに運ぶ。絶好の日和である。風は僅か、気温も高く、羽織っているアウターを脱ぐ。テラスからの眺望は素晴らしい、眼下に寄居の街並み、これを囲む山波を望む。ロウバイの香りが風に運ばれ微かに匂う。

テーブルの上に、食材を並べる。二つのテーブルの上は調理道具や食材で埋まる。今回栗原さんに前以て下ごしらえをして頂き、2つの鍋には、具材が入り調理されていた。足し加える食材の購入だけで、買い物・調理の時間が短縮され、ゆとりをもって動け、非常に助かった。

レシピは、きりたんぽ鍋は栗原さんお手製のきりたんぽ、鶏肉、ゴボウ、しめじ、マイタケ、これに比内地鶏スープを入れ煮込む。

芋煮鍋には里芋、豚肉、しめじ、マイタケ、こんにゃく、トビウオの焼きあごだしを入れ煮込む、更に火を通してある牛肉を加えた。

両方の鍋とも豊富な食材を使い。この物価高にこれだけの具材を使用した鍋は普段なかなか食べられない。食するのが楽しみ。僅かな風であるが、ガスコンロの火は横になびき、鍋に火が上手く通らない。鍋の周りを囲い、11時ころには、どうにか煮立った。あとはハイキング組を待つばかり、火を止める。メンバーが見えたらきりたんぽを加えるのみ。

11時30分過ぎるが、メンバーの姿は見えない。やがて一報が入る、鉢形城址を見学したので遅れるとのこと。 12時ちょっと前に、反対の方向からメンバーの姿が見てとれ、急いで、きりたんぽを入れ煮込む。

早速に、各メンバーに器と箸を渡して、まずはきりたんぽ鍋なべを楽しんで頂く。きりたんぽをすべてに盛り付け、お代わりは、芋煮鍋を食して頂いた。しばらく談話を楽しんだ後、うどんを食べる様子見ながら芋煮鍋 に入れるが、皆さんの食の進みが良く、あっという間になくなった。食べ残しが多くなるのではないかと心配したが、杞憂に終わりほっとした。

穏やかな天候に恵まれ、食事・談話を楽しみ、ゆっくりとひとときを過ごすことができたかと思う。4名の新入会員にも参加していただき、親睦を深められ良かった。栗原さんには大変お世話になりありがとうございました。

ハイキング組は3時30分頃、波久礼駅へ。運搬組は3時過ぎに熊谷へ、お疲れさまでした。 相澤 記

【ハイキング】妙義山

妙義山

山 域:妙義山(群馬県)

日 程:2019年11月13日(水)

参 加 者:L橋本,黒澤

行動記録:<晴>川本道の駅06:45=花園IC=松井田妙義IC=妙義山神社P07:45/08:00→表妙義自然探勝路(中間道)第一見晴0830→第二見晴09:00/09:15→東屋10:10/10:20→大砲岩11:35/12:10→第四石門12:20→石門入口12:50→(車道、一本杉経由)→妙義山神社P13:55=もみじの湯入浴14:05/15:10=往路と同じ=川本道の駅16:10

花園ICから1時間弱で妙義山神社前の駐車場に到着。有料1日100円。私達の車を最後に駐車場は満杯。駐車場すぐ前の急な石段を登って妙義山神社。登山の安全を祈願し神社を横に抜け中間道へ。大ノ字登山路の分岐をちょっと過ぎたところで第一見晴に到着。写真撮影などしばしの休憩。ここから30分ほどで第二見晴。ここは登山路から突き出ていて展望良く、見上げれば妙義山の切り立った峰々がよく見えた。ここを過ぎて15分ほどで天狗岳登り口のタルワキ沢出合。タルワキ沢出合から40分ほどで東屋に到着。妙義山神社からここまでの中間道は緩やかな登り下りで歩きやすく里山を歩いている。だが上を見上げれば覆いかぶさるような巨大な岩肌でそれに圧倒された。東屋を出てちょっと下ったところから急な登りの鉄梯子の連続。梯子が何本あったかは数えなっかたが結構ありました。ここからはまさに妙義山らしい険しい道になってきた。1時間ほどで大砲岩の登り口に。最後のクサリ場をよじ登って大砲岩の脇に到着。眺めの良い平らな岩場で昼食休憩。鎖などつかまるものがない岩場では足に自信が持てず必要以上に怖がってしまい足元がおぼつかなくなってしまう、そんな私のためすぐ目の前の大砲岩は眺めただけで登りませんでした。大砲岩を出て10分ほど下った所で第四石門。ここの広場には観光客の人たちがだいぶ登ってきていた。ここからは石門入口に向かって下り道。ちょっと降りたところで小ちゃな第三石門。続いての第二石門はカニのたてばいという岩場の登り下りで岩と岩の間が狭く抜けるのが大変でした。このあとカニのよこばいというクサリが張られた崖っぷちの道を過ぎて5分ほど下って第一石門。さらに5分ほど下って石門入口で車道へ。15分ほど車道を歩いて一本杉。ここから石が敷かれた古い神社参道を30分ほど歩き、再度車道に出て25分ほど歩いたところで神社前の駐車場に到着。登山道は台風での荒れは特にありませんでした。神社すぐ近くの日帰り温泉「もみじの湯」で汗を流し帰路につきました。(黒澤 記)

【ハイキング】天覧山・多峯主山・日和田山 (個人山行)

陽だまりハイク+RCゲレンデ見学 アルバム

山 域:埼玉県飯能市:天覧山197m、多峯主山270.8m、日和田山男岩・女岩

期 日:2025年2月17日(月)

参加者:(8名)高橋仁、赤坂、会員外6名

行 程

熊谷ドーム7:00=R407=飯能市市民会館P9:30➝能仁寺➝天覧山10:00➝多峯主山11:00➝木立の尾根道➝駐車場11:50=巾着田(昼食)12:10/12:50➝日和田山(田部井j淳子顕彰碑とRCゲレンデを見る)➝巾着田14:40=往路を帰る=熊谷16:30

朝のラッシュで、30分遅れで駐車場を出発。能仁寺を参拝してから、十六羅漢を抜けて天覧山へ。薄霞で富士山は見えず。地元の人が、「昨日はよく見えたんですがね~」

西へ下り、湿原を多峯主山へ向かおう。せせらぎの小沢から尾根に登れば山頂は近い。石段を登り切って山頂に着いた。月曜日とあって人は少ない。ランチは巾着田の予定だから、水分・エネルギ補給をしたら下山開始。

雨乞い池を抜けて、木立の尾根道を一気に下り、車道から駐車場に戻る。

腹も減ったので、急いで巾着田に移動して、高麗川河原でランチタイムだ。湯を沸かし、ラーメン、おにぎり、コーヒー、パン・・思い思いに空腹を満たす。

ランチの後は、日和田山だ。まず登山口の田部井淳子顕彰碑を訪れる。今日は日和田山は登らず、南に回って「見晴らしの丘登山口」から男岩・女岩のロッククライミングゲレンデを目指そう。斜面から沢筋の道を登れば、右手に大きな岩肌が見えてくる。大きく立ちはだかる岩肌のあちらこちらに、残置ハーケンが日に当たって白く光っている。

一人のクライマーが、右のルートを登り切ろうとしていた。かつて田部井淳子さんがヒマラヤを目指してここで練習を重ねた場所だ。

見るとクライミング禁止の看板がある。いつから禁止になったのだろうか?

もちろん、我々は見るだけで十分。写真を取ったら左上(西側)の尾根を回って帰ります。

巾着田の駐車場に戻って、一日の予定が終了。高低差は少ないが、結構いっぱい歩いて気持ちの良い山行だった。(高橋仁)

【ハイキング】城峯山

第24回定期総会 & 総会ハイキング

総会風景

夕食、部屋の様子

総会ハイキング

山域山名:城峯山

期日:2019年12月8日(日)

参加者:L新井(浩)、新井(勇)、軽石、高橋(武)、相澤、高橋(仁)、橋本、豊島、浅見、駒崎、花森、木村、谷口、山口、黒澤、石川、斎藤、三島(18名)

行動記録:

石間交流学習館P(9:30)→男衾登山口(10:00)→城峯山(11:45/12:45)→男衾登山口(13:50)→石間交流学習館P(14:30)

12月にしては暖かく、天気は快晴、記念ハイクにふさわしい天気。ホテルを出て出発地点の石間交流学習館駐車場に分乗して到着。本日は参加者全員で同じコースを登るということで総勢18人の大パーティでの登山。駐車場からしばらくは車道を登って行く。車道は石間川沿いで、川底や河原の岩はこの地域の地層の特徴を表し真っ白な石灰石でできている場所がある。20分ほど歩くと金属製の大鳥居をくぐる。まだ真新しく15年ほど前に寄贈されたものでなんと2000万円とのこと。

少し歩くと民家の脇から入って未舗装の登山道となる。登山道は高い杉林に囲まれた暗い道である。しかし頂上に近づくにつれて明るさが増してくる。1時間ほど歩くと山頂下に建つ城峯神社参道入口に出る。道の両側に杉の巨木が並ぶ参道を登って行くと能舞台もある立派な神社に着く。さらにそこから少し登ると城峯山頂に到着する。山頂には電波塔も兼ねた展望台がそびえたち、一等三角点もある。

展望台からは武甲山、甲武信岳、両神山、御荷鉾山といった山々が見ることができた。一等三角点は埼玉には11あり、山頂には5つある。そのうちの1つがここ城峯山山頂にある。一等三角点は地図を作るうえで必要な間隔を置いて定められたものと思うが、それが山頂にあるとなんだかその山に特別感がプラスされるような気がする。

時間があるのでたっぷり休憩を取る。穏やかな天気のためくつろぐことができる。ここには近くまで車道が来ているので簡単に来ることができるのでたくさんの人が訪れていた。休憩後下山。途中で小休止を挟みつつ2時半ごろに駐車場に着いた。楽しい雰囲気の中ゆっくりと歩くことができ、2019年度の総会を締めくくるのにふさわしい記念登山になった。

(三島 記)

【ハイキング】大室山、加入道山

【個人山行】

山域: 大室山1587m、加入道山1418m(神奈川県)

日 程: 2019年12月15日(日)

行動記録: 東松山4:30=西丹沢ビジターセンター6:50/7:15→用木沢出合7:45→犬越路9:25→大室山11:00/12:25→加入道山13:25→白石峠13:50→林道終点15:20→用木沢出合15:30→ビジターセンター15:55

参 加 者:L 駒崎、新井浩

事前情報では、用木沢出合から犬越路の沢沿いの道が、この夏(9月)の台風の影響で荒れているとのことでした。通れないことはないとの事だったので、出かけてきました。

西丹沢ビジターセンターの駐車場には数台の車がある。檜洞丸や畦ヶ丸へ登る人もいるだろうから、大室山へは少ないだろうなと思いながら出発。川沿いのキャンプ場にはかなりのキャンパーが見られる。冬のキャンプは虫がいなくていいからだとか。寒い冬に寒い思いをしなくてもいいのにと思うが、我々も同じかと苦笑い。舗装された林道を進むと通行止めのバリケード。端を通って進むと、橋の真ん中に大きな穴が開いていた。土台が流されて開いたらしい。キャンプ場のあたりは荒れてなかったのに、やはり大水が出たらしい。少し先の用木沢出合には、犬越路方面は危険個所あり、「難易度は通常よりも増しています」の張り紙あり。事前情報と同じなので、犬越路方面に進む。河原を歩き、何回も徒渉するが、ことごとく桟橋は流されており、飛び石で渡る。斜面は崩れており、ロープが張ってあったりするが、特に危険な箇所はなく通過出来ました。山に慣れていないハイカーはやめたほうが無難です。

犬越路まで上がってしまえば、いつも通りの尾根道で全く問題ありませんでした。陽が差してきて暖かな尾根道を登ると、左手にきれいな富士山が出てきました。バックがくもり空なので富士山が映えませんがまずは良しとします。愛鷹山や太平洋などが逆光ですが確認できました。大室山の尾根に出て、展望のない山頂で記念写真を撮ってから、少し戻って真正面に富士山が見えるところで昼休憩。

最高のロケーション。南アルプスの白峰三山、荒川三山も真っ白く見えました。暖かな日だったので、超のんびりした後に、加入道山へ向かいます。落ち葉の積もった尾根道は快適。直ぐに加入道山の山頂。脇に避難小屋がありました。

白石峠からは急降下。急な斜面は落ち葉が積もっていると歩きにくい。白石の滝は見事な滝だが、樹林の間にしか見えないのが残念。沢沿いを歩くようになるのだが、登りと同じく桟橋はほとんど流されていました。危険な箇所はないが、荒れていました。ニホンカモシカに出会い、近づくと急斜面を駆け登って行きました。やがて林道に出て、用木沢出合に戻り、周回してきたことになります。キャンプ場を見ながら西丹沢ビジターセンターに戻りました。帰り道沿いの中川温泉ぶなの湯に立ち寄り、帰路につきました。

(新井浩 記)

【ハイキング】桐生吾妻山(個人山行)

吾妻山から村松峠周回 アルバム

山域:桐生市吾妻山481.1m、女吾妻山(堂所山)483.7m

期日:2025年3月14日(金)

参加:高橋仁、赤坂、他5名

行程:晴れ、北風

熊谷7:00=吾妻公園駐車場9:20→トンビ岩10:10→吾妻山山頂10:50/11:05→女吾妻山(堂所山)11:25→南斜面(昼食)11:30/12:10→村松峠12:30→堰堤13:00→光明寺→吾妻公園駐車場13:50=熊谷16:10

利根川の刀水橋が工事中で、407号が大渋滞、群馬県に入るまでが大変だ。桐生市水道山の北側のある吾妻公園はチューリップにはまだ早い。梅の花を見て登山道へ。哲学の小径をジグザグに乗って水道山からの登山道に合流。ゆっくりハイクの我々を、ぽつりぽつりと追い抜いていく人。すでに下山してくる人もいる。迷わず女坂を選択してトンビ岩に。春霞で展望はイマイチ。でも桐生市街や埼玉までは見渡せる。第二女坂も迷わず選択して山頂へ。稜線に出ると北西の風が冷たい。山頂は思ったより人が少ない。時間帯がずれて、山頂に集中しないのかも。富士山もスカイツリーも見えないが、仙人ヶ岳や深高山、石尊山が良く見える。熊谷ドームも見える。

さて、女吾妻へ向かおう。急な階段を砕ているうちに風が強くなって、震える寒さになってきた。脱いだ上着を慌てて着込む。東電の茶色の電波反射板が見えてきて山頂に着いた。風を避けて先の南側斜面に下って昼食にする。日当たりのよい落ち葉フカフカの斜面は、暖かい。ゆっくりとランチタイムを取ろう。

小さなアップダウンで村松峠に到着。ここから急坂を下れば、杉植林の道は緩やかになり、村松堰堤に出た。この辺りは何とかベンチャーという会社が、レジャー施設でも開発するのだろうか?やたらに道路が出来ている。私有地に着き進入禁止の看板も!道路に出て、梅の花が咲いている、お城の様な豪邸を何軒か眺めながら、七福神の光明寺を抜けて駐車場に戻る。

帰りには、妻沼の利根川土手の側道を菜の花を見ながら走る。7分咲き位の菜の花が5km位延々と続いている。 (高橋仁)

【ハイキング】稲沢ハイキングコース(本庄児玉)

神社と石碑を巡る、展望のハイキング アルバム

山 域:本庄市児玉町稲沢、稲沢ハイキングコース

期 日:2025年3月22日(土)

参加者:高橋仁、大嶋、白根、高橋武、豊島、赤坂、(高橋陽)

行 程:川本7:00=下稲沢駐車場8:00→稲聚神社8:10→上稲沢登山口8:20→級長戸邊命碑9:35/9:50→中間点9:55→榛名神社(P395m)10:55/11:25→350mビュウポイント11:45→駐車場12:15=そばうどんのいずみ亭12:30/13:40=いろは橋=皆野町=川本15:10

埼玉の北部の、本庄市児玉稲沢で、「ハイキングコース開設井実行委員会」により整備された「稲沢ハイキングコース」を歩かせてもらった。

稲沢入口の、元気村で待機してくれた高橋陽子さんの案内で、下稲沢の駐車場に車を置き、中稲沢の稲聚(イナトリ)神社を参詣する。1200年以上の歴史を持つという古刹らしい。上稲沢の登山口まで同行してくれた、陽子さんに見送られて、ここから反時計回りに周回しよう。

沢沿いの道から、樹林の尾根に取り付き、左にゴルフ場を見下ろしながら急登を登り、岩場の先のピークを越えると、430mの最高地点に着いた。級長戸邊命(イナトベノミコト)の石碑がある。ここで一息入れて、にじんだ汗が引いたら次を目指そう。中間点を過ぎて、最低鞍部まで下ったら、また昇り返しだ。石碑のある榛名神社は、南の御荷鉾山ゃ北の御嶽山などのビューポイントだ。少しかすんでいるが東側の市街地も展望できる。水分とエネルギ補給をして、住吉神社に向かおう。

今にも崩れ落ちそうな社殿が痛々しい住吉神社奥社を回り込んで、三等三角点395.2mで大休止する。住吉大明神と摩利支天大神の石碑があり、ミニチュア陶器のお狐さんがたくさん並んでいる。藤岡、高崎のどの市街地が見えるが、春霞ではっきりしない。コーヒーを入れて、おやつで空腹を満たして、下山開始だ。里に降りれば、うどん・そばのいずみ亭が待っている。

途中に、造成中の「私有庭園」がある。個人の庭園にしては重機を使った工事で、山腹の一画を大規模に造成している。何ができるのだろうか?ここからは林道歩きだ。孟宗竹のジャングルを抜けて、初夏のような陽気に汗ばみながら駐車場に到着した。

いずみ亭は人気の店らしい。駐車場は満車状態で、入口に20人以上が順番待ちしている。取り合えず名前を記入して並ぶことに。うどん、そば、野菜てんぷらと、それぞれに注文して、美味しく頂く。

時間も過ぎたので、百体観音は寄らずに、児玉ー秩父線道路を、いろは橋から出牛峠を越えて、野上経由140号で帰ってみよう・・・と思ったのだが・・・野上側の道路工事で通行止めだ!

ままよ!皆野の国神まで回って、長瀞経由で帰ろう!ということで、思わぬドライブを楽しんで帰ることになってしまった。お疲れ様! (高橋仁)

【ハイキング】嵩山、岩櫃山

【個人山行】

山 域: 嵩山789m、岩櫃山803m(群馬県中之条町、吾妻町)

日 程: 2019年12月21日(土)

行動記録: 江南5:30=道の駅霊山たけやま7:15/7:45→表登山道→嵩山8:45→東登山道→道の駅9:50=岩櫃山古谷登山口10:30/10:40→尾根通り→岩櫃山11:45/13:10→赤岩通り→登山口14:00

参 加 者:L 駒崎、新井浩

今日は二つの岩山に登る計画。

最初に中之条町にある嵩山(たけやま)。道の駅霊山たけやまに車を停める。一番乗りだ。準備をして標識に従い登山道に入る。樹林帯の落ち葉の積もった登山道をジグザグに登っていく。振り返ると中之条の街の上に榛名山がかすんでいる。やがて広場がありその先の岩場を登ると小天狗。眺めがすごくいい。ここは東西に長い嵩山の西端で全山が見渡せる。

稜線を中天狗を過ぎ大天狗に向かう。大天狗の手前には岩場があり鎖がたらされている。長い鎖を登った先が山頂だ。標高789m。ふもとの道の駅が549mなので、標高差240mだ。岩場を戻り、東登山道に下る。途中岩壁があり、大きな穴があいているようなので見に行く。弥勒穴の標識あり。鎖を伝って見に行く。その後下山。時間にして約2時間。道の駅の別棟で蕎麦屋があるが開店が11時からなのでパスして岩櫃山へ向かうことに。

車移動で約40分で岩櫃山(いわびつやま)の古谷登山口の駐車場に着く。「岩櫃」ののぼり旗が何本も立っている。目の前に岩櫃山の岩峰がそびえていて迫力がある。民家の間を通り岩密登山口へ進む。

登山口からは直ぐに谷の急登が始まる。両側には岩壁があり落ち葉の積もった谷筋を登る。鎖もあり一汗かくと尾根の鞍部に到着。標識に従い山頂方面へ進むと、戸隠山のありの門渡りを小さくした感じの天狗の架け橋があり、う回路を通って上部に出る。天狗の架け橋を渡ろうと思ったが怖いので見るだけにする。岩の穴を通過し、鎖場をいくつかこなすと、岩櫃山頂上だ。

遮るもののない岩峰なので、非常に眺めがいいところだ。狭い山頂なので、隣の岩峰に行き、昼休憩とする。風もなく暖かいので、1時間以上もまったりしてしまった。

山頂から東に向かい、鎖場やはしごを下りて赤岩通りを下る。ここも落ち葉が積もっ登山道を下りるとやがて林道にぶつかる。民家の間を歩き、古谷登山口に到着。この岩櫃山も歩いている時間は約2時間のお手軽コースでした。

(新井浩 記)

【ハイキング】掃部ヶ岳・鬢櫛山・烏帽子ヶ岳(個人山行j)

黄砂に霞む榛名山も午後には眺望 アルバム

山 域:榛名山:掃部ヶ岳1449m、鬢櫛山1350m、烏帽子ヶ岳1363m

期 日:2025年3月26日(水)

参加者:高橋仁、(会員外3名)

行 程:湖畔の宿記念公園P9:00→掃部ヶ岳10:00/10:10→硯岩11:00→鬢櫛山登山口11:25→鬢櫛山(昼食)12:00/12:50→分岐13:10→烏帽子ヶ岳→展望岩13:50/14:14:25→烏帽子ヶ岳→分岐14:50→湖畔15:00→駐車場15:40

湖畔の宿公園Pに、秩父、さいたま、熊谷、高崎から4人が集合して、掃部ヶ岳に向かう。黄砂の影響で霞がかかり、眺望は期待できない。日が昇っても、風が冷たい。歩き始めは雪も無く、泥も乾いた急登は、高度をどんどん稼げる。体が温まってきたので、ウインドヤッケを脱ごう。

硯岩からのコースと合流すると所々に雪が残っているが、そのまま山頂に到着した。杏ヶ岳の北面はまだらに雪が残っている。眼下の榛名湖は北側半分は凍っていて鈍い乳白色に光っている。まだ黄砂が晴れず、霞んでいる。烏帽子ヶ岳の頭頂部がまさに烏帽子の形に、鋭く切れ落ちて見える。

下りは雪の残る北面なので、チェーンアイゼンを付けることにしよう。硯岩分岐から硯岩を往復して展望を楽しんだら、分岐から北へ鬢櫛山に向かおう。雪はほとんどなくなったが、落ち葉や、泥道が滑るのでこの先もC・スパイクはつけたままにしよう。大した展望も無い、樹林と笹薮の登りを黙々と登れば、鬢櫛の山頂だ。樹間から烏帽子、二ッ岳、相馬、榛名富士などが垣間見えるが、さほどの景観は無い。が。ちょうど12時なので昼食にしよう。湯を沸かし、カップ麺、テルモスの湯でコーヒー、お互いが持参したお菓子や餅などを配り合って、満腹満腹。かつての同年代の職場仲間の語らいの時間だ。

存分に楽しんだら、下山しよう。山頂に戻るとササの中に何やら黒いものが・・・?熊!?・・違った、カモシカだった。じっとこちらを見つめて動かない。みんなでカメラを構えてしばしの撮影会だ。加護丸稲荷奥の院、狐の鳥居、鞍部の分岐から湖畔へと一気に下れば、スパイクを外して道路歩きで駐車場へ。まあ、充実感のある山歩きが楽しめた。(高橋仁)

【積雪ハイク】赤城・黒檜山から駒ケ岳

新雪の黒檜山から駒ケ岳周回

参加者:高橋仁(単独)

熊谷8:00=駒ヶ岳登山口P9:50→黒檜山登山口10:20→黒檜山11:45/12:15→駒ヶ岳13:00→駒ヶ岳登山口P13:40=あいのやまの湯14:50/15:30=熊谷16:40

赤城道路は姫百合駐車場あたりから、昨日の雪が圧接されてアイスバーンになっている。車は数台しか無い大洞駐車場で準備して黒檜登山口まで歩く。アイゼンを着けて先行者のトレースを追って登る。

猫岩や富士山展望所から、地蔵岳や富士山が見える。大沼は全面結氷していないが、昨日の雪がかなり湖面を覆っている。天気は好いが山上は低い雲がかかっているので眺望はどうかな?

何人か抜いて稜線に出る。黒檜山頂はすぐ先だ。数人が昼食をとっているので、先のビューポイントまで行ってみる。やはり展望はイマイチだ。風は強烈で、ゆっくりする気にもなれない。祠の陰で風を避けて、カップ麺、ワッフル、コーヒーの昼食をとって駒ケ岳へ向かう。

駒へのトレースは薄く、強烈に吹き付ける西風でかき消されているところもある。積雪は深いところで60cm。樹林の樹氷がきれいだ。駒ケ岳山頂では、誰かの作った雪だるまが迎えてくれた。

分岐から鉄階段を駐車場へ下る。雪で埋もれた階段は、後向きで手すりを掴み、アイゼンを効かせて下る。

駐車場は、黒檜山のみ往復の人はすでに帰って、ガランとしている。時間もあるので、あいのやまの湯につかって帰ろう。(高橋仁)

【ハイキング】屋敷山ミツマタと三境山

ミツマタの海と静寂のハナネコノメ アルバム

山域:群馬県みどり市・桐生市 屋敷山、三境山

期日:2025年4月4日(金)

参加:高橋仁、赤坂、駒崎、他1名

行程:熊谷ドーム6:00=大間々=草木ダム=林道三境線駐車地8:10→ミツマタ群生地8:10/9:00→ハナネコノメ草自生地9:20/9:40→駐車地=三境山登山口10:30→三境山11:30/12:10→登山口12:50=草木ダム=神戸駅の花桃13:30=花輪の小夜戸・大畑花桃街道14:00=熊谷16:10

山と渓谷に紹介された、屋敷山のミツマタを見に行こう。桐生からのアプローチは混雑が予想されるので、草木ダムから三境線に入る。林道路肩に20台くらいが停まっている。鶏足山のミツマタを凌駕する圧倒的なミツマタが、黄色い海のように沢筋にうねっている。少しピークを過ぎたか、花が白くなっているが、見事なものだ。広いので、人込みも感じないで見て回る。

サア次の目的は花猫の目草だ!綺麗に咲いていてくれよ!林道を下り目星をつけた沢に入ると・・・。アッタ!アッタ!小さな小さなハンネコノメが、苔の間からひっそりと可愛い花を咲かせているではないか!周りを踏まない様に慎重にカメラを向ける。何年か振りに御目にかかりました。

さてと、山もしっかり登らなくては。三境山が待っている。車で林道を戻り、トンネルの西口の登山道入り口に移動して、沢を詰めて稜線に取り付く。なかなかの急登だ。あとは稜線を辿れば山頂だ。檜植林のなだらかな道を左に赤城山、袈裟丸山、皇海山などを見ながら歩き、ゴツゴツした岩の間を縫って登れば三境山に到着だ。ゆっくりランチタイムを取って、コーヒーを入れて、来た道を引き返そう。時間が早いから、足尾鉄道沿線の花桃街道の様子を見て行こう。

神戸の駅の花桃は開花が例年より遅れて、ちょうどGoodなタイミング。バスが3台で大勢が駅の内外で、電車の到着を待って、カメラを構えている。線路の中でポーズを取っている、不届きなおばさんたちもいる。乗車しなくても駅構内出入り自由とは、面白い。きれいな花と電車をゲットしたら、次は花輪駅の対岸の小夜戸・大畑花桃街道だが・・・こちらも開花が遅れてまだ蕾・・・花まつりのボランテアたちも手持無沙汰の様子。ここを目当ての観光バスが、神戸に予定変更したという・・。

今日は、花、花、花の花山行。春の一日はこんな過ごし方も悪くない。(年のせいか?) (高橋仁)

【ハイキング】三峰山(個人山行)

春いまだ、妙法岳と霧藻ヶ峰を歩く アルバム

山域:秩父市三峰山(妙法岳1329m、霧藻ヶ峰1523m)

期日:2025年4月14日(月)

参加:高橋仁、他4名

行程:秩父市集合8:00=三峰山駐車場9:15→二の鳥居→三の鳥居→妙法岳(三峰神社奥宮)10:25/10:45→炭焼平→霧藻ヶ峰1210/1320→炭焼平→三峰神社14:40/15:00→駐車場(ビジターセンター)15:10/15:30=秩父市16:30解散

上空の寒気と次々に来る低気圧で、不安定な空模様の中を、久しぶりに三峰山へ出かけた。秩父市を出発するころには青空が見え始めて、山行中は降られずに済んだ。二瀬ダムを渡って神社への道路沿いは桜が3分咲きから5分咲き位か?雨あがりに映えている。時折、アケボノ躑躅だろうか?濃いピンクの花を見せてくれる。

駐車場から妙法岳に向かう。花は無く、春いまだ来たらず、杉林は暗く寒々しい。いくつかのアップダウンと岩場の階段を通過して最後の鎖を登れば奥宮だ。雲取山、長沢拝領などの山行ではいつもスルーしていたので、20年以上前、職場の共済会ハイキング以来だ。1600m位から上は、雲が広がっていて、雲取、和名倉、両神などは見えない。天井だけは青空が見えて陽射しが暖かい。

ショートカットで、尾根から霧藻ヶ峰に行こう。大した登りは無いが、だらだらと登れば地蔵峠で太陽寺への道を分けて、霧藻ヶ峰に到着する。休憩所はリニューアルされて真新しくなっている。まだ工事が完成していないようだ。味のある、古い板の看板が残されているので、集合写真を撮って、ゆ~くりとランチタイムだ。単独の青年が下山した来た。芋の木ドッケまで往復して今日は秩父の宿泊するという。我々から見れば、孫のような若者としばし山談義をする。

天気が崩れる前に下山開始だ。登りはノロノロの高齢者パーティも、下りとなれば早い。一気に三峰神社に下って、参拝をする。個人的にはあまり歴史や文化的なものを感じないが、大きな建物や石碑がいっぱいあって、人気のある神社のようだ。駐車場に戻り、ビジターセンターも見学しよう。7月のリニューアルを準備中でガランとしているが、ニッチツ鉱山に関わる鉱石や地層の展示は興味深い。(平賀源内もかかわりがあるらしい) (高橋仁)

【ハイキング】陣見山

ツツジと新緑の陣見山

山域山名:寄居町、長瀞町 陣見山

期:2025年4月8日(火)

参加者:L 橋本 相澤 石川

行動記録:波久礼駅8:10-虎ケ岡城址9:30-陣見山10:50/11:15-樋口駅12:40

<天気晴れ>今回は3人の小グループでの登山となった。波久礼の駅には他グループ2人の登山者がいた。春になってハイキングのできる季節になってきた。3人が揃い、車道を登る。ヤマブキの金色が朝日に輝く。元簡保の宿の下で山道に入る。広葉樹と針葉樹の混交林だ。緩やかな道を登ると1本のミツバツツジが咲いているのが分かり、この尾根の花に期待が高まる。若葉も芽吹いている。やや急坂を登り石の祠に着く。小休憩する。さらに登ると色の濃いミツバツツジが期待どおりに朝日に輝く。植栽したのでもないのに結構な株が自生している。秩父の山の岩場にはこの花が多い。修理を終えた玉淀湖には青い水が湛えられそれを背景に咲いている。尾根の西側の崖に結構な株がある。期待がかなう。時々、秩父鉄道の電車が、ゴトゴトと走る音もあがってきて長閑だ。虎が丘の手前の東斜面に、カタクリの群生地があり、見に立ち寄る。3月末の花の時期は終わっているが数本遅咲きのカタクリが咲いている。いつ見ても品のある花だ。戻って虎が岡を目指すとヒトリシズカが塊で咲いている。細く白い糸が付いたような花はユニークだ。その後、階段の急登を登りきり虎が岡城址で小休憩する。ここは東北方面が切り開かれ関東平野が霞んで見える。東屋には2人連れの先客がいて、言葉を交わす。2人で全国の山を登り歩いているという。この付近には、本来ならヤマツツジが多いのだが、今年は天候のせいか、蕾も花もなく、ミツバツツジだけになって少し寂しい。ヤマザクラは盛りで見上げると赤っぽい葉と薄ピンクの花がさいている。林道を横切り、頂上に向かうと、頂上の南東面が切り開かれ白っぽい地面が出ている。電波塔の関連建物の南にある頂上の標柱は日に照らされている。今までと一変した見通しのきく頂上で関東平野を見ながら早い昼食を摂った。しばらくは見通しの利く頂上が続くだろうが、この杉桧伐採後はどうなっていくのか。

頂上からは、西の尾根を進む。すぐに、まだ新緑にもならない明るい雑木林を進む。この辺もツツジは少ない。一旦、車道に出て、再び山道を辿る。榎峠からは、杉林の中を樋口駅に向かって下る。スミレなどがちらほら咲いている。倒木の場所もあるが歩きやすい。車道に出てからは、山里の桃源郷という雰囲気の集落を歩く。レンギョウ、ハナモモ、ナノハナ、スイセンなど花いっぱいの家が多い。入学式を終えたらしい女子中学生とすれ違い挨拶する。この子達はこれから70年も生きるのだから、苦労もあるだろうが、明るい未来になって欲しいとの親心がよぎった。140号国道を渡り、樋口駅に入り、今日の登山は終わった。半日程度でかなりの距離、高さを登り、余り遠くに行かないでのトレーニングになった。

【ハイキング】三ッ岩岳(西上州)

アカヤシオ満開、賑わいの山へ アルバム

山域:西上州南牧村、三ッ岩岳1032m

期日:2025年4月19日(土)

参加:(13名)高橋仁(CL)、木村(SL)、大嶋、高橋武、須藤、相澤、橋本、赤坂、豊島、駒崎、高橋陽、瀬戸、福井

行程:川本6:00=下仁田道の駅=大仁田ダム駐車場7:35/7:50→稜線鞍部8:35→三ッ岩岳(分岐点で昼食)9:50/10:40→龍王奥宮11:05→駐車場11:40=ダム上駐車場(散策とお茶)12:00/13:20→=道の駅なんもく=川本15:10

アカヤシオの開花に合わせて選定した、三ッ岩岳はドンピシャだった。混雑する山に13名の多数参加で、少々不安もあったが、トップの絶妙なペース配分で、色取り様々な多くの花々を楽しんで、会話も弾む余裕の山行ができた。

登山口大仁田ダム駐車場はすでに満車。止められそうな場所を探して車を入れる。トイレ前の道路にヒキガエルのカップルが何組も love love中で、人など眼中にない。沢筋の取付き道には、猫の目、ハシリドコロ、ヒトリシズカ、エイザンスミレ、ケマン草などが控えめに咲いている。

左の沢コースを詰めて鞍部で休憩。ミツバツツジがあちこちに濃いピンクの花を咲かせている。予報通り気温が上がり、Tシャツで十分だ。ここから先がアカヤシオとヒカゲツツジが咲く南西稜線の岩場コースに入る。木の根につかまりながら、先へと進めば龍王コースからの道に合わさり、アカヤシオの中を行けば山頂だ。人が多くて、座る場所などない。集合写真も13人も並んで撮れるはずもない。せめて山座同定くらいは・・・

西から碧岩、大岩、大ロウソク、立岩、経塚山(荒船)、毛無岩、さらに北へ妙義、鹿岳、四ッ又山と西上州の岩峰群が見渡せる。人込みの山頂は早々に引き揚げて、龍王コース分岐の先で早めの昼食だ。ここは東の小沢岳、稲含山、赤久縄山などが見渡せる。13人もいると話題が尽きない。よもやま話に花が咲いて尽きることが無いが、そろそろ出発にしよう。

竜王工コースの下りは、杉林のつづら折りを延々と下るだけ、あまり面白みのないところだ、龍王権現の朽ちた奥社を過ぎてなおも下って駐車場に着いた。まだ11時半だ。余った時間をどうしよう?車でダム上に登って、あたりを散策してから東屋でお茶しよう。ダム湖の周りは山桜やユキヤナギ、山吹などが咲き、大仁田川上流は、岩が深く浸食されたV字峡だ。高い岸壁に張り付くように咲いているミツバツツジ、アカヤシオ、ヒカゲツツジが何ともきれいな山水画の様だ。堰堤に戻り、東屋で湯を沸かしコーヒーを飲んだら、南牧村の道の駅でみやげを買って、解散だ。(高橋仁)

【ハイキング】霧積・氷柱&神成山

霧積氷柱&神成山報告

山域・山名:1、霧積氷柱見学 2、富岡市神成山ハイキング

期 日:2020年2月3日(月)晴

参 加 者:L橋本義彦 大嶋博 並木利夫 栗原幸子 軽石昭夫 高橋武子 豊島千恵子

行動記録 :熊谷駅南口7:00=上信道、松井田妙義ic=霧積温泉P9:10/9:20―氷柱見学―温泉P9:50=富岡市宮崎公園P11:50-神成山竜王ピーク11:35-第3のピーク(昼休憩)11:45/12:25-吾妻山13:00/13:05-大サボテンの家分岐13:25-トイレ13:30/13:40-姫街道―宮崎公園P14:30=関越道寄居paで精算のあと解散15:30=熊谷駅南口着16:05

先に氷柱見学を予定して一路霧積温泉駐車場を目指した。一週間前の雪が路肩に残り所どころがアイスバーンになっている。慎重に抜け駐車場に着いた。日陰の所は雪があるが踏み跡は多い。歩き始めて間もなく左側日の当たらない急な斜面に大きな氷柱が見られる。

その先の沢を徒渉した奥にはやや大きな氷柱がみられるも、期待したほどではなくやはり暖冬のせいだろうという話に落ちついた。そして次に予定の神成山への移動となった。

ここは富岡市の宮崎公園が起点となる。数年前、春にオキナグサの開花時に来ておりかすかに記憶がある。富岡西中の裏をハイキングコースが通っている。前半のこの辺りはゆるやかな稜線漫歩といった趣だが、平らな本丸跡を過ぎると一転急な登りになり、大きな展望を得られる連山の最高峰は神成山頂であり、竜王ピークの別名がある。南に稲含山が大きく奥に東と西の御荷鉾山、右の方に小沢岳や桧沢岳、西には妙義が近く北には、榛名山、浅間隠に鼻曲山その向こうに真っ白に見える連なりは志賀高原の山並みだろうか。

次のピークは標識に9-3と記してある。ここで昼食休憩とした。好天なのに他にハイカ―の姿が見えないのでのびのびできる。九連峰と記されているということは、あと6ピークあるのか?と、思いながらアップダウンを繰り返して行くとなるほど、九つ目前の鞍部に出たときにオキナグサの自生地があったことを思い出した。今はロープで囲いがしてある、その横を一時急登すると最後のピークの吾妻山である。ここは上信道が眼下に見え、大きくカーブしている所で下仁田インターが左に望める。

一休み後、下ったところに新堀神社があり、そこから間もなく一般道路が見え、大サボテンの家の分岐と分かる。以前通った時、こんな大サボテンなのに気づかなかったのは、左折するのに家が右にあって視線が左の方に向いていたからに違いない。ここは姫街道といわれる旧道でいかにも里山の雰囲気がある。途中、大賀蓮の苗を分根した「古代蓮の里」というお休み処があったり、各家の軒先や垣根の樹や花々が季節の変化や彩を感じさせてくれたり稜線漫歩と相まって「日本一美しいハイキングコース」と書かれた看板が随所に見られることは、地元の人がいかに大事に手入れをされているのかと思いをはせることが出来る。まさに看板通りのコースで楽しい歩きを堪能することが出来ました。

帰路は寄居PAで精算の後解散し、それぞれ家路についた。(軽石記)

【ハイキング】アカヤシオの鳴神山(個人山行)

青空に映える山並みとアカヤシオ アルバム

山域:群馬県桐生市 鳴神山982m

期日:2025年4月21日(月)

参加:(11名)高橋仁、赤坂、他9名

行程:熊谷ドーム6:00=桐生市川内町駒形登山口7:40/8:00→鳴神山(桐生岳、仁田岳)9:45/10:35→椚田峠11:00→猟友会記念碑広場(昼食)11:45/12:25→赤柴林道→登山口13:00=熊谷15:00

アカヤシオのシーズンは忙しい。毎日どこかの山の開花情報が入ってくる。で・・今日は鳴神山へ登らなくては!駒形駐車場はすでに満車状態。3台の車を何とか突っ込んで登山開始。

沢沿いの道をニリンソウ、ヒゴスミレ、ハシリドコロなどを見ながらゆるゆると登って行けば、岸壁にミツバツツジが現れ、やがてアカヤシオが現れて来た。つづら折れの急登を詰めて鳴神神社鳥居のある肩の広場に出た。ここから南に稜線を辿れば、先月登った吾妻山を経て、桐生につながる、鳴神アルプス(桐生アルプス)だ。

一息入れて先ず双耳峰の一つ目は桐生嶽へ。アカヤシオ満開で男体山から浅間山までよく見渡せる。花と景色を楽しんだら、次の仁田嶽へ移動だ。アカヤシオに囲まれた山頂は狭くて、ランチにはまだ早すぎるので、石垣で囲まれた石宮の前のスペースで大休止。

さて、アカヤシオの間を縫って、椚田峠に下ろう。これをずっと先まで行くと座間峠を経て、この前ミツマタ・ネコノメを見た後に登った三境山につながっている。カッコ草はまだ早すぎるので寄らずに、赤柴林道から駒形登山口に帰ろう。ランチには少し早いので、赤柴林道の先の猟友会記念碑の広場に寄り道してランチを取る。明るくて静かな広場に、立派な石碑が立っている。ゆっくり、のんびり歩いた割に、13時には登山口に着いた。(高橋仁)

【積雪期登山】マチガ沢雪上訓練

山 域:谷川岳マチガ沢出合

登山形態:雪上訓練

日 程:2025年4月6日(日)

行動記録:川本(5:30)=谷川岳ヨッホベースプラザP(7:50)→マチガ沢出合・訓練(8:40/12:00)

→西黒尾根1100m(13:10)→駐車スペース(14:00)=川本(17:00)

参 加 者: L木村 橋本 石川 駒崎 浅見 5名

熊トレでは4月の第一日曜に雪上訓練をするのが恒例となっている。かつては天神スキー場から少し上った斜面に雪洞を掘って泊まったり、滑落停止の訓練をしたこともあったが、尾根上での訓練は危険を伴うのでマチガ沢出合に変更して続けている。マチガ沢出合の西黒尾根側の斜面で雪上歩行や滑落停止の訓練をする。滑落停止がうまくできなくても沢状地形なので危険は少ない。雪で埋もれた沢だがこの時期はところどころに灌木が顔を出している。近づくと枝が折れたものもある。厳冬期の表層雪崩がこの辺まで及んだ証拠だ。摩擦抵抗の大きくなる春の雪崩は出合までは到達しないだろうという判断でこの場所を選んでいる。

谷川岳ロープウェイは経営者が変わり「谷川岳ヨッホ」となった。ヨッホとはドイツ語で鞍部を意味するらしい。駐車場が無料なのはありがたい。厳冬期にここに停めて西黒尾根下部の山スキーも狙えそうだ。ベースプラザに登山届を提出して出発。登山研修所の先でアイゼンをつけビーコンチェックをする。出合までは雪の積もった車道上を歩く。途中の沢状では雪崩の跡のデブリを通過するので念のため一人ずつ距離をとって歩く。

出合に着くと先行パーティーは奥のほうで訓練を始めている。われわれは出合のすぐ上の「いつもの斜面」で訓練することにする。まず雪が固いうちに滑落停止の訓練。各自、転倒時のいろいろなシチュエーションを想定して訓練した。私は沢登りの高巻き中に笹の斜面を滑落したことがある。大きな事故にならずに済んだのはこの訓練のおかげだと勝手に思っている。その後、ビバークを想定してツエルトを出す。立木二本の間に補助ロープを張り、普段持っているカラビナ・スリングを使ってツエルトを張る。

帰路は西黒尾根1100mまで北側から登る。西黒尾根の稜線に近づくと、東尾根の奥に一の倉沢の岩壁も見えブロック雪崩の音も聞こえる。稜線からは登山研修所を目指して降りる。登りも下りも急斜面で、実戦的なアイゼンワークの訓練となった。山スキーを含む積雪期登山を続けるためは毎年実施したい訓練だと思う。

(浅見記)

【積雪ハイク】雲竜渓谷 氷柱・氷瀑ウォッチング

雲竜渓谷 氷柱・氷瀑ウォッチング

山 域:日光、雲竜渓谷(栃木県)

期 日:2020年2月2日(日)

参加者 :L高橋(仁)駒崎、斉藤、横尾

行動記録:熊谷駅南口5:30=足尾道路=駐車場7:45/8:10→ゲート8:25/8:35→稲荷川左岸➝日向砂防ダム9:10/9:25→(林道)→洞門岩入口10:05→(河原を行く)→林道終点広場10:45/11:05→雲竜瀑11:50/12:30→林道終点13:05→林道を下る→洞門岩13:40→稲荷川展望台14:05/14:10→駐車場15:05/15:25=熊谷18:15

今年の雲竜氷瀑は暖冬の影響で例年に比べて見劣りすると言われていたが、初めて見た私にとって、氷柱の回廊と巨大な氷瀑の迫力に圧倒された楽しいトレッキングであった。

熊谷駅から日光まで約2時間、足尾道路を使うと意外に近い。「神橋」脇から稲荷川沿いの林道を進むと、すれ違ったタクシーの運転手から「ゲート前の駐車場は満杯だから、手前の駐車スペースに止めた方が良い」との情報があり、約1km手前の駐車場に車を停め、装備を整えて出発。15分程歩いてゲートに到着し登山届をポストに投函。晴天でこの時期としては暖かく、少し歩いただけで暑いのでアウターを脱いだ。

ゲートをくぐり林道から橋を渡って対岸に向かう。上流方向には雪を被った女峰山、下流方向には開けた谷の遥か先に筑波山が見える。左岸の歩道を進み30分ほどで日向砂防ダム上の河原に到着。小休止の後、右岸の林道に向かうため川を渡渉する。水が冷たそうなので落ちないように川底にストックをついて体を支え、一歩一歩慎重に石の上に足を置いて進んだが、あと一歩のところで足を滑らせ片足を突っ込んでしまった。リーダーの指示通りオーバーズボンにスパッツを履いていたので中まで水が入らず助かった。岸に上がって林道を少し進むと全面雪に覆われていたが、傾斜が緩くアイゼン無しでも快調に歩けた。洞門岩入口から再び河原に出て巨大な砂防堰を過ぎた先で高巻き。雲竜渓谷に近づくにつれ雪が深くなり渡渉も注意が必要だ。出発から約3時間で雲竜渓谷の入り口である林道終点広場に到着した。多数のパーティーやツアー客とおぼしき団体もいて中々の賑わいだった。各自行動食を摂りアイゼンを装着して、いざ雲竜渓谷へ。

雲竜渓谷はU字に削られた回廊になっている。雪を被った岩の上を慎重に進み何度か渓流を渡渉。足元を見ると岩に掛かった水の飛沫が凍り面白い造形を作っている。「友知らず」と呼ばれる場所に差し掛かると、回廊の両岸に氷柱のカーテンがかかった状態になっている。例年ならこのカーテンがビシッと続いているのだろうが、今回は途切れ途切れだったのが少し残念。それでも高さ10mを超える大きな氷柱には、皆近づいて氷柱の下に潜り込んだりして写真を撮っていた。暖かさのためか所々でバサッ、バサッと氷柱が崩落しており、ヘルメットは被っていたが直撃したらただでは済まないだろう。崩落した氷柱を拾って持ち上げると意外な軽さに驚いた。

さらに進むと大きな岩の間から勢いよく水が流れてくる場所が雲竜瀑との出合で、びっしり氷柱が成長している。その先に氷瀑の上部が見える。ここから雪の斜面を高巻きして雲竜氷瀑へ向かう。斜面をトラバースして行くと雪で覆われた滝壺広場が見え、大きな末広がりの氷の柱が聳えている。氷柱の高さは最下段だけでも30mくらいあるだろうか。周りの岸壁の氷柱のカーテンが舞台中央の巨大な氷瀑を囲んでいるように見える。その更に上の段にも太い氷柱が見え最上部までは100m程度あるらしい。太陽の光を浴びた氷柱は陰になった部分が青っぽく見えるブルーアイスになっていた。例年に比べて小さいとはいえ自然の造形は十分に迫力があり美しい。皆思い思いに歩き回って氷柱を眺めたり写真を撮ったりして時間を過ごした。昼食後氷瀑をあとに、氷柱の回廊を何度も振り返りながら渓谷を下って行った。

雲竜渓谷自体は2時間程度の滞在であったが、雪の渓流トレッキングと氷瀑ウォッチングは、同じ渓流でも夏の沢登りとは違った面白さがあり、冬の楽しみを知ることができた。(横尾記)

【ハイキング】高王山・戸神山(個人山行)

雨上がりの若葉の山を歩く アルバム

山域:群馬県沼田市 高王山766m、戸神山772m

期日:2025年5月12日(月)

参加:高橋仁、赤坂、他7名

行程:沼田市発地ふれあい広場(集合)8:30→観音寺9:00→高王山10:35/10:50→分岐11:25→戸神山(昼食)11:35/13:00→神社14:00/14:25→ふれあい広場(解散)15:30

沼田市の発地ふれあい広場に、さいたま、熊谷、深谷、秩父、高崎の広域メンバーが集合した。二つのグループの合同ハイキングがスタートだ。雨上がりの曇り空。これから腫れ上がることを期待して観音寺から戸神山への道を左に分けて、まず高王山に登ろう。落葉が積もった道をゆっくり歩くうちに「きゃ~」と悲鳴があがる。何事かと思ったら、靴から、ズボンから、ヤマビルがいくつも這い上がってくるではないか!ウ~~ン!こっちの山までヤマビルが広がっていたとは!今日は一日、ヤマビルに付きまとわれる事になる。

高王山への道は林業工事で、なんとなく怪しげに・・なる。で、西のピークを巻いて戸神山からのコースから広場に出て、高王山城のあった山頂に登る。群馬テレビのアンテナがあるだけの殺風景な山頂は、樹木が伐採されて展望は良くなっている。休憩をしてヒルの点検をしたら、戸神山へ向かおう。登山道にはチゴユリ、ジュウニヒトエ、マムシグサなど春の花がポツポツと咲いている。

戸神山に到着するころには、空も晴れてきて、山の眺望もよくなってきた。北西の三峰山がさえぎって、谷川連峰は見えないが、それ以外の山はパノラマで見渡せる、なかなかいい山だ。とはいえ上部は雲が残り、赤城や上州武尊などは山頂までは見えない。戸神山は、榛名山の水沢山のように、餌付けされたヤマガラが寄ってきたものだが、残念ながら今日はまったく見かけない。餌付けを止めたのではないかとの情報も。

ランチタイムをたっぷり取って、展望とおしゃべりを楽しむことにしよう。二つのグループの交流の場だ。ふと下を見ると直径1cmもあろうかというヤマビルが足元に転がっている。ず~と血を吸い続けて腹いっぱいになって、自分から落ちたようだ。靴下の上縁のあたりが血糊でべっとりしている。こんなに栄養たっぷり取ったら、半年は生き延びて、卵を産んで増えてしまいそうだ。かわいそうだが始末させてもらおう。石で押しつぶすと、どす黒い血がドロリ~。

下山はヒルのいない戸神町の神社に降りて、道路歩きでふれあい広場まで歩いて戻ろう。水の張られた田んぼには、フカフカの新緑の布団に覆われた戸神山が映えている。ヤマビル騒動も思い出に残りそうなハイキングだった。(高橋仁)

【ピークハント&ハイキング】釜伏山

アオダモ咲く釜伏山

山域山名:寄居町釜伏山(582m)

期日:2025年5月13日(火)

参加者:L橋本 相澤 福井

行動記録:波久礼駅8:15-日本の里9:35-釜伏山11:10/11:35-塞神峠経由-野上駅14:10

上:アオダモは山頂付近に咲いていた 下:関東平野を望む

<天気晴れ>前日は曇だったが、今日は快晴に近い。空は青く、木々はすっかり青葉になり、強い朝日に緑の陰影がはっきりしている。集合場所の波久礼駅に3人が定刻に集合、出発した。若いハイカーが1人いたのみ。交通量の多い140号を横断、玉淀湖にかかる寄居橋を渡る。このダム湖の水は多く、周囲の緑を写す。風布方面に向かうと車も人も少なく静かだ。

途中から、風の道(釜伏川沿いの遊歩道)に入る。直ぐに夫婦滝があり、透明な水が白い滝となって落ちる。民家の花壇の花が鮮やかだ。道は釜伏川沿いに姥宮神社まで続く。植林地、雑木林内の道で、沢の瀬音がする。林内だが、林床には、アオキが生えていて赤い実が目立つ。この道は寄居町が管理しており、沢には橋や飛び石が設置されている。数年前の洪水では、被害があったが、その後修理をして歩きやすくなっている。沢沿いで地面が湿っており、ウワバミソウ、ユキノシタ、ワサビなどが生えている。白い花の草などがある。(名前不明)シダも繁茂していて、その葉はシンメトリックで模様が綺麗だ。参加者3人とも花好き、植物好きで話が弾む。薄紫の花が咲いている。後で調べると、中国原産の外来種セリバヒエンソウだという。綺麗だが外来種とは、・・・複雑な気持ちになる。黄色のクサノオウ(毒草)も咲く。大岩があると、イワタバコの葉がたくさんついている。ピンクの花が咲く頃は綺麗だろう。小さなイトトンボが飛んでいたり、耳をすませばカジカガエルの鳴き声が聞こえたりと、本当に自然豊かな沢沿いの道だ。ウグイスも大きな鳴き声でさえずる。ガビチョウもうるさい程だ。植物はこの時期、毎日変化していると感じる。

姥宮神社の裏側から入り、車道に抜ける。この神社の大杉は一見の価値がある。三峰神社の大杉に敗けない太さ、高さだ。車道をしばらく歩く。旧小学校分校前広場で一旦休憩。植物を見ながら歩いたので予定時間よりもかかる。

上:谷の入口にある夫婦滝 下:塞神峠からは山道に入る

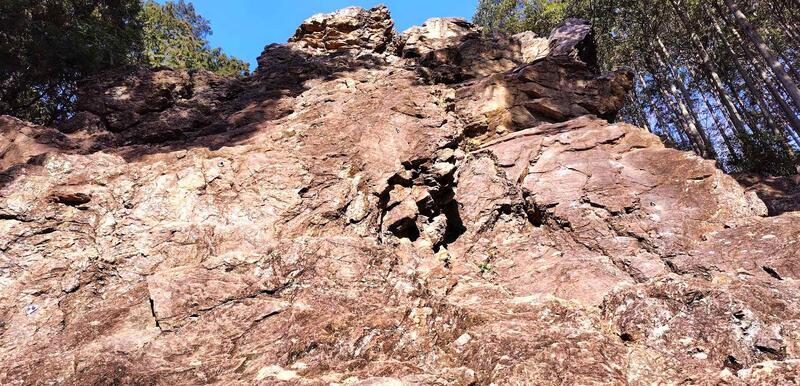

日本水の汲み場に続く車道から、左の道に入る。杉林の中、沢沿いの道を登る。林床にはアジサイ系の白い花が目立つ。湿度も高いのだろう、杉の根元は苔が生えている。車道から、登山道に入り徐々に高度を上げる。そして、右手に大きな岩壁が見える場所の階段を登り、尾根に出て、ここで小休止。後は尾根を辿る。汗が出てくる。

釜伏山続く尾根は、狭く、急だが、ここの岩は長瀞と同じ変成岩でできていて、地層が水平なので、急坂も階段状になっていて登り易い。道の傍につかまりやすい立ち木もある。少し登ると、ツツジの多い尾根があり、この場所は、4月には、ヤシオツツジが咲いていた。西上州の岩峰と同じツツジがここに咲いているとは最近まで知らず、この山の魅力が増えた。だが1月経った今は新しい芽が出ているのみ。ここには五葉ツツジの石碑がある。以前、この付近にはアオダモが咲いていたが、今年はない。若葉の雑木林を登っていくと、日本水水場に続く道の分岐がある。ここが、地質の境で、山側が急坂になり、山は蛇紋岩でできている。寄居方面から見るとこの山の山頂部は半球状になっている。道に出ている深緑の岩に磁石を付けると弱いながらも引き付けられ、鉄などの金属を含んでいることが分かる。蛇紋岩は、金属を含み塩基性で、植物は育ちにくく独特な植物が生えるという。確かに、丸い釜伏山の山頂部分には、大きな木が生えていない。

気温が上がった中で、最後の急登を登り切り、汗をかきかき、山頂近くの景色のよい尾根に着いた。振り返れば、関東平野がやや白いもやの向こうに広がり、爽快な気持ちになる。日陰を見つけ、その下で少し早い昼食休憩にした。近くの木を見れば、何とアオダモの花が咲いている。散り終わったのもあり、来るのが少し遅かったようだ。山頂付近には、盛りを過ぎたヤマツツジも咲いている。

ゆっくり目の休憩後は、山頂を通過し、釜山神社に向かい、一旦下り、小高い丘を登って右に曲がる。この道は桧並木になっており、車道ができる前は、ここも参道に使われていたようだ。車道に出てからは、塞神峠までは、車の通らない道の両側の植物を見ながら歩く。サルナシ、アケビなどの蔓植物がある。モミジイチゴ、カジイチゴ、クサイチゴなどの実のなる草木もある。地味だが白い花のコゴメウツギ、マルバウツギが咲く。ヤブデマリ、ミズキ、エゴノキ(咲き終わっている)などの木の花は白く目立つ。また、参加者の一人からグーグルの写真検索の方法を教えてもらい、試してみるとすぐに植物の名前等が出てくる。山の植物を知りたい人には植物観察のガイドが一人ついているようだ。車道は下りになり、西側の林が伐採された場所では秩父方面が展望できる。すぐ下には、長瀞町、その先に皆野町、赤平川沿いに吉田付近が見え、その向こうには、両神山が聳える。夕日を見るには良い場所だ。

上:ヤブデマリ 中:横臥褶曲 下:イワタバコ群生

塞神峠からは、山道に入り大鉢形の集落に下る。数ミリのスミレが咲いている。また数センチの紫の花が落ちている。花の咲く木はと見上げれば、大桐がたわわに花を付けている。

車道に出て、カーブを4回程曲がると、沢沿いの道となる。この道は、樹陰で涼しく、沢のせせらぎがいつも聞こえてくるような道だ。岩の崖には、苔がびっしりと付き、イワタバコが生えている。7月8月の花の時期に訪れたら、明るい谷だろう。

道端に長瀞町指定天然記念物「天然横臥褶曲」の案内柱があり、沢に下りる。川底の岩を見るが褶曲らしく見えない。対岸を見上げるとそこに案内板がある。数㍍登って岩の断面を見ると確かに激しい褶曲面が見える。その下にヤマブキソウが咲いていた。幹線道路に出る途中には、秩父事件と回り念仏の解説板があり、歴史や文化を知ることができる。谷からでると強い陽射しだ。金石水管橋を渡り、野上駅に着くと10分ほどで丁度よい列車がきた。同じルートでも時期により、天気・気候はもちろん、植物、花、生物など大きく違う。それが、同じ山に何回登っても興味が尽きないことにつながっている、それを感じさせられた山行となった。 (橋本記)

【スノーハイク】湯元温泉から刈込湖へ

刈込湖・吹雪のスノーハイク

山 域:日光、刈込湖(小峠1672m)(栃木県)

期 日:2020年02月23(日)

参加者:(5名)

Ⅼ 高橋(仁)、須藤、齊藤、三島、相澤(記)

熊谷駅南口6:00=足尾道路=日光湯元温泉駐車場8:45/9:10→源泉地→金精道路→蓼ノ湖10:10➝小峠11:00/10→刈込湖11:50/12:40➝小峠13:40→蓼ノ湖14:20➝金精道路➝源泉地➝駐車場14:50/15:10=熊谷18:00

天候 雪

鈍色に染まった中禅寺湖が見えてきた。雪がパラパラと舞い、路肩は白くなっている。更に戦場ヶ原に進むと路面は真っ白。湯元温泉駐車場に着く。外は横殴りで吹雪いている。その中で支度をするが、寒さで思うように捗らない。登山口に向けて足を進めているとどこからともなく硫黄の匂いが漂ってくる。木枠で囲まれた箇所がいくつか点在しているのが目に入る。源泉地に着いたようだ。覗いて見ると木枠周辺に緑に輝くものが。まるで苔がはびこっている様。温泉の成分が酸化してできたのであろう。

登山口から金精道路への登りはダケカンバ、ミズナラ、カラマツ等の枯れ木に囲まれ閑散とし寒々しい。雪を踏み締める足音とストックの刺す音が、遠くの方で吹雪く風の音が耳に入りいっそう身を凍えさせる。しかし金精道路に入る頃になると、体が汗ばんでくる。ここで休憩を取り、上衣を調節しアイゼンを装着する。

蓼ノ湖(たでのうみ)の水面は凍らず、水をたたえていた。雪を被った木々に囲まれ静寂。湖畔沿いを歩む。夏場の湖畔は藪となり、踏み込めないとのこと。勾配が急になると6本爪のアイゼンではきつく、10本爪が欲しい。

小峠に到着。ここから先は案内目印のリボンがなくなり戸惑う。一面、雪で覆われ、道はなく進行に苦労する。積雪も深くなりズボッズボッと足を取られる。高橋リーダーが地図を読み、地形を見ながら谷を選んで進む。薄日が時々木々の間から漏れ、安堵するが、束の間、たちまち雲が覆い吹雪いてくる。

そろそろ着く頃ではないかと歩んでいると、目の前に白銀の世界が広がる。刈込湖に到着。ここでも天候は変わらず、横殴りに吹雪いている。湖は一面凍っている。木々に囲まれているものも湖面が広いので吹き上げる風が身にしみる。木陰に入り、昼食をとるが、体が冷えてくる。ジッとしてはいられず、ワカンを着けて氷上を散策し、体を温める。湖畔にテントが一基、到着した時に出会ったパーティが、テントの中で昼食を摂っているのであろう。相変わらず横殴りの吹雪はおさまりそうもない。この寒さでは長居は無用と帰り支度を始める。

帰路は往路のトレースを目星に進むがかなり消され、新しいトレースを頼りに進む。少し不安になるが、やがて往路と交わり小峠に無事に到着する。これから先は目印のリボンを頼りに進めるのでひと安心。ワカンからアイゼンに変えて、快調な足取りで降る。凍えた手先が暖まり、しびれる様な痛さを感じる。蓼ノ湖のほとりを歩み、金精道路に入る。ここでアイゼンを外し、駐車場へ。帰り支度を済ませ車に乗り込む。車中の暖かさに、ひと息つく。

今回の山行は雪を経験することが第一義であったので、天候に恵まれなかったことがむしろ良い経験となった。手袋を外さず着けて作業することや雪で覆われ道なき所を進むことの難しさを痛切に感じた。リーダーは大変。お疲れ様でした。(相澤記)

【ハイキング】蓑山クリーンハイク 2025/6/1

埼玉労山北部ブロック

蓑山クリーンハイク

山 域:蓑山(秩父郡皆野町)

期 日:2025年6月1日(日)

行動記録:熊谷各所発(8:00頃)=皆野町役場(9;15)= 三沢・二十三夜寺(9:45)➡蓑山山頂(12:20)・北部ブロック交流会(12:45/13:40)➡ 皆野町役場(15:20)=三沢(車回収)= 熊谷

参 加 者: CL石川 SL 相澤 高橋仁 白根 高橋武 赤坂 橋本 浅見 栗原 木村 髙橋陽 瀬戸 福井 13名

<天候:くもり>

皆野町役場前の駐車場に埼玉労山北部の4団体が集合しました。熊トレ13名、深谷こまくさ山の会12名、秩父アルペンクラブ5名、上里ハイキングクラブ5名の計35名です。

全体ミーティングで軍手、ゴミ袋、参加記念品が配られ、ブロック長の深谷・梅沢さんのあいさつ、各会代表の自己紹介の後、会ごとに3コースに分かれて出発しました。

わが会は、蓑山の東側の三沢地区にある二十三夜寺に車で移動し、そこからか「関東ふれあいの道」になっている登山道(所々山あいに伸びる車道も混じります)を歩きます。二十三夜寺で参拝の後、本堂の左手からスタート。秩父鉄道の皆野駅や黒谷駅から登る一般的な蓑山の登山コースと比べると、反対側のこちら三沢地区からのコースはアクセスが不便で登山者の数も圧倒的に少ないため登山道に雑草、薮が多い気がします。ゴミは全体的には小量でペットボトル、空き缶、金属の栓、泥にまみれたビニールの包装紙など。車道沿いの方がごみが目立ちます。

ゴミ拾いしながら思い思いにこの時期の草花、山菜、木の実などを観察しながらゆっくり歩いて山頂の美の山公園に到着しました。昼食の後、別のコースで登ってきた他会の人たちと合流し、交流会として各会から1人ずつ山での事故事例の報告がありました。熊トレからは浅見さんに報告してもらいました。他のメンバーからの発言、報告もあり、安全登山に対する意識の向上につながる交流会になったと思います。ありがとうございました。

この後、展望台で秩父盆地、秩父山地を一望し、地デジアンテナの施設が立っている山頂部にある美の山山頂の標識を通って下山開始。遊歩道を榛名神社前で左に折れ、スギ林の中にうっそうと佇む蓑山神社を通って皆野町役場まで。昨日まで2日間雨が降ったためぬかるんだ道を注意しながら歩きました。

4団体が集合してのゴミ収集結果は不燃ごみ5.5kg、可燃ごみ3.4kgでした。皆さんお疲れさまでした。(石川記)

【ハイキング】古賀志山陽だまりハイク

古賀志山から日光連山の大展望

2020.03.11宇都宮の古賀志山、赤川ダムから北コース~古賀志山~御岳山~南コースを周回し、多気不動尊、大谷石採掘跡を巡る

山域山名:栃木県古賀志山(582.3m)

期 日:2020年3月11日(火)

参 加 者:Ⅼ高橋仁、新井勇、須藤、豊島

行動記録:

熊谷駅南口6:00=羽生IC=宇都宮IC=赤川ダムP7:30/7:40➝富士見峠8:45/8:55→古賀志山展望台9:10/9:40➝山頂9:45➝御岳山(昼食)10:15/11:15→赤川ダムP12:15/12:30=多気不動尊12:40/13:15=大谷石資料館13:25/13:55=宇都宮IC=熊谷駅15:25

古賀志山は宇都宮市の中心から北西10数キロ、多くの登山コースがあり、市民にも半日で行って来られる山と親しまれている。登山口にある人造湖の赤川湖(標高210m)の周囲は市の森林公園として整備され、百台以上置ける駐車場もある。

好天に恵まれ、当初予定より少し短い、北コース(沢沿いに登るメインルート)へと元気に歩き始めた。登山道は手入れされたヒノキや杉の樹林の中を行き、少し急になってくるとまもなく富士見峠。すぐ上の小さなコブに登り最初の展望を楽しみ、次いで山頂の少し手前の分岐から、少し東の展望台による。

山頂は樹林で展望が無いので、此処でコーヒーを入れて、じっくりと時間をとる。良く晴れて広大な関東平野と、取り巻く山々が広がり富士山もくっきり。北側は落葉樹の枝越しに男体山や女峰さんなどが何とか見える程度だった。次は三角点のある山頂だが、ここは長居せず少し西のピーク御岳山へ向かう。

地図に印された御岳神社は無く、小ぶりの土台のみだった。御岳山頂へはハシゴ、クサリなど付いた岩場の登りなので、邪魔になりそうなストックをまとめて手前に置いて頂上へのぼる。小さな祠があるが、何と言っても眼前の日光連山の大展望の目を奪われる。写真入りの大きな看板もあり、山座同定にたっぷり時間を費やす。後から数組の登山者が到着して、会話を交わしたが、「ストックの放置は不用心かも」との指摘も受けた。時間は早いがここでお茶を涌かして昼食とする。

下山は南コースをたどって低山の軽い山歩きながら、大満足を胸に12時過ぎには登山口の駐車場へ到着。計画書では午後に近くの多気山(377m)にも登る案があったが、麓の多気不動尊に寄るだけとし、さらに近くの大谷石採掘場を見に行くことに。よく話題になる大谷石採掘だが私を含め3人が初めてだった。ゆとりのある山行で、このようなプラスαの見聞を入れるのもいいものだと思いながら、この日の行動を終えて岐路に着いた。 新井勇

【ハイキング】赤城・長七郎山 (個人山行)

赤城山はツツジの山 アルバム

山域:群馬県前橋市:長七郎山1579m

期日:2025年06月6日(金)

参加:高橋仁、赤坂、他2名

行程

熊谷ドーム6:00=別府沼公園駐車場6:20=小沼駐車場8:00→小地蔵岳→長七郎山9:00→おとぎの森10:00→小沼(昼食)11:40/12:20=見晴山駐車場→見晴山往復13:40=往路を戻る=熊谷16:20

アカヤシオは終わったが、ミツバ、ヤマツツジ、シロヤシオ、そしてレンゲツツジが咲き始めた赤城山を楽しもう。

小沼の駐車場は、8時到着でまだ余裕綽々。ヤマツツジとレンゲツツジ、ズミの花が迎えてくれた。まずは長七郎に登ろう。途中、小地蔵に寄って、山頂にあるはずのズミの大木を探すが見つからない。昔の記憶は違っていたのか、山頂ではなかったのか。まあ、いいか?

ゆるゆると続く尾根を、袈裟丸、皇海、男体などを横目に見て歩けば長七郎の山頂に飛び出す。霞んではいるが前橋市街、子持山、榛名山、荒山が重なって見える。その右がアンテナ山の地蔵岳。水分補給したらシロヤシオの小沼へ下ろう。やたらにケルンを積んである賽の河原は、明るく開けシロヤシオやミツバツツジが彩りを添えてくれる。

時間が早いので、おとぎの森周回を追加しよう。反時計回りに小滝(最近、冬の氷瀑が注目されてきた。ここから粕川沿いに下れば銚子の伽藍に出る)の淵から茶ノ木畑峠へゆるゆる歩けば、ミズナラの新緑やヤマツツジの濃いオレンジが日差しの中に美しい。

林道のように広い道を小沼の水門へ辿り、今回は湖面の西を半周しよう。シロヤシオがたくさん咲いているから・・・。北湖岸でランチタイム。ここはズミとレンゲツツジも加わって、花のカルテットの中でゆったりと時間を過ごす。

花山行の仕上げは、見晴らし山のレンゲツツジと行こう。車で移動して見晴山1458mを往復。レンゲツツジは満開状態。明るいオレンジの花の香りが「もぁ~」と漂う中を、見晴台から山頂へ往復して、牧場を見下ろしながら戻ったら、もう一つおまけにクリンソウを見て帰ろう。姫百合駐車場の奥にある第二駐車場はクリンソウが咲いているはず?昔の記憶をたどって行ってみれば、ドン・ピシャリ!前より増えたクリンソウがきれいに咲いていてくれた。これで満足の花山行終了。

(高橋仁)

【ハイキング】日光・千手ヶ浜(個人山行

クリンソウ満開の千手ヶ浜 アルバム

山域:栃木県日光市:高山1667m、千手ヶ浜

期日:2025年6月18日(水)

参加:(4人)高橋仁、駒崎、赤坂、他(コマクサ深野)

行程:熊谷ドーム9:00=足尾道路=竜頭の滝上駐車場9:15→高山10:40/11:00→熊窪11:50→千手ヶ浜(昼食&クリンソウ散策)12:05/13:40→熊窪13:50→菖蒲ヶ浜14:55→竜頭の滝→駐車場15:15=往路を戻る=熊谷19:00

山行予定を雨天中止したのにその後は好天続き。そこへ飛び込んだ浅草岳ヒメサユリ計画。飛びついてみたものの、アプローチ林道が除雪未完で花も早すぎ・・・・ ドタバタした挙句に、千手ヶ浜のクリンソウに落ち着いたという次第。

いろは坂は車も少なかったが、駐車場は乗用車用がいっぱいで、ガラ空きの大型用に止めさせてもらう。高山から東へ続く尾根に取り付いて、春セミの声を聴きながら、さわやかな風を受けながら、いっぱい咲いているカラマツ草を見ながら、ゆるゆると登って行こう。時折、ソロやカップルのハイカーと行き会うが静かな山だ。樹間から戦場ヶ原、中禅寺湖が見え隠れするうち山頂に着いた。水分とエネルギ補給をしたら熊窪に下ろう。ここはシロヤシオの群生がすごい!開花期に是非来てみたいものだ。

明るいエメラルドグリーンから濃い緑まで、水の深さで微妙に変わる中禅寺湖の湖畔を行けば、千手ヶ浜だ。すぐにもクリンソウのビューポイントに行きたいところだが、お昼を回っているので、浜辺で男体山を眺めながらのランチにしよう。その間に人込みもいくらかすいてくるだろう・・・。白からピンク、赤と色合いの違う花が、澄んだ水の流れを挟んで競うように咲いている。シカの食害で激減した花を、ボランテアの努力で復活させたという。大事にしていつまでも咲いてほしいと思う。

さて、帰りの時間と夕立を顧慮して、そろそろ帰るとしよう。遊覧船で菖蒲ヶ浜に戻っても良いかなと思っていたが、15日の日曜日までで季節運航は終了していた。中禅寺湖の北側湖畔を熊窪、赤岩を通過して4km歩けば菖蒲ヶ浜に出る。さらに竜頭の滝の上流の激しい流れを見ながら駐車場に登って、山行終了。

高橋仁

【ハイキング】仙人ヶ岳(個人山行)

雪とアカヤシオの仙人ヶ岳

白葉峠から猪子峠を縦走

山域:栃木県足利市 仙人ヶ岳663m

山域:栃木県足利市 仙人ヶ岳663m

目的:春一番のアカヤシオを楽しむ

行程:猪子トンネル東口8:45(1台デポ)=白葉峠9:00→高萩山9:30➝一色、白葉峠、仙人ヶ岳分岐10:40/10:50➝荒倉山11:25/11:35➝白葉峠、前仙人ヶ岳、仙人ヶ岳分岐11:50➝仙人ヶ岳山頂12:20/13:05→熊の分岐13:30➝犬帰り14:26/14:44➝猪子山15:17➝猪子峠16:10→トンネル東口16:25

参加者:高橋仁、萩原、金井、福井

前日に季節外れの降雪があり、足元が滑り、500mを超えると雪が残っている。まあ、雪見のアカヤシオというのも悪くないか。

(*仙人ヶ岳の山火事)2014年4月15日23時頃発生した森林火災は22日の18時鎮火するまで一週間近く燃え続け、黒川ダム上流から仙人ヶ岳山頂近くまで焼き尽くした。渡良瀬川の水をヘリで運んで消火活動をしたと云う)

【ハイキング】尾瀬笠ヶ岳 2020/9/12

山域山名:笠ヶ岳(群馬県)

山行形態:無雪期一般登山

期 日:2020年9月12日(土)

参 加 者:L木村、新井浩、大嶋、黒澤、斉藤、横尾

行動記録:戸倉駐車場(7:30/7:50)=鳩待峠(8:15/8:30)→オヤマ沢田代分岐(10:20/10:30)→小笠(11:35)→笠ヶ岳(12:40)→湯の小屋分岐(13:00/13:20)→オヤマ沢田代(15:20/15:30)→鳩待峠(17:05/17:20)=戸倉駐車場

<天候:曇りのち雨>

例年であれば、この時期の戸倉駐車場は7時過ぎだとかなり混雑しているものだが、今年はコロナウイルスの影響で駐車場にも空きが目立つ。バスに20分ほど揺られて鳩待峠に到着。峠では地元の遭対協(?)の方が検温を行っていた。

まずは樹林の中の道を緩やかに登って行く。入山者のほとんどは山ノ鼻経由で至仏山に登る人達で、こちら側からスタートする人はあまりいない。多くの人が歩くコースなので結構えぐれている場所もあるが、概ね歩きやすい道である。夏にはお花畑になっている小湿原を過ぎると傾斜はやや急になり、ここを頑張ると草紅葉の景観になりつつあるオヤマ沢田代の湿原についた。

分岐で小休止の後、笠ヶ岳への道へ。登山口で聞いていた通りぬかるみが酷く、思ったよりペースが上がらない。小笠の辺りまで来ると、これまで何とか持ちこたえていた天気も崩れて雨模様になってきた。湯の小屋と山頂への分岐に着き、風も有り山頂では落ち着いて休めないだろうという事で、空身で山頂を往復する。山頂への道はかなりガレており、スリップや落石に注意を要した。山頂は当然ガスで展望なし。晴れていれば360°の眺望らしいのだが。証拠写真だけ撮って分岐に戻り、昼食休憩をとった。

後は往路を戻るのみ。雨だと復路も何だか長く感じる。予定より時間はかかっているが、最終バスまでには問題なく着くと思われるので、濡れた木道やぬかるみにも慌てずに歩みを進めて、無事最終バス10分前に鳩待峠に到着した。

雨の中の山行となってしまったが、水平距離のあるコースなのでトレーニングにはなった山行だった。次回は湯の小屋まで縦走するコースでチャレンジしてみたい。(木村記)

【縦走】雲取山~和名倉山縦走 2020/9/21-23

雲取山~和名倉山縦走

山 域:奥秩父(雲取山2017.1m、和名倉山2036.0m)

山行形態:無雪期テント泊縦走登山

日 程:2020年9月21日(月)~23日(水)

参 加 者:L新井浩、駒崎、木村

山行記録:

9/21(月)行動時間9:00

江南5:00=秩父湖P7:30→三峰神社10:10→白岩小屋14:20→雲取山荘16:30

<天候:晴れ/ガス>

予定通りに江南を5時出発し、二瀬ダムの駐車場に7時着。支度をして、二瀬ダムの堰堤を歩いて渡り、三峰神社への登山道を進む。蒸し暑く、今回の山行では一番汗をかきました。なかなか手ごわい登山道で、2時間40分掛かって三峰神社につく。多くの人でにぎわっている。登山口で計画書をポストに入れ、霧藻ヶ峰に向かう。ボーイスカウトの下見とかで休んでいた人と少し会話する。

ここから、お清平、前白岩の肩、前白岩山、白岩小屋と順調に進む。ガスが出てきて展望はなし。途中シラヒゲソウが咲いていた。奥秩父にも咲くのですね。ここから長いトラバースをもくもくと歩く。予定よりも30分遅れで雲取山荘テント場につくが、いっぱいで、下の方までテントが張られている。4連休の最中なので、混んでいても不思議はない。小屋近くの傾斜地に何とかテントを張る。思ったよりも斜度がなく、中に入ると快適でした。受付(500円/人)をして、小屋前のテーブルで、歓談、夕食。目の前には水が引かれており、快適。

9/22(火)行動時間8:30

雲取山荘7:00→雲取山7:30→飛龍山11:30→禿岩11:55/13:00→将監小屋15:30

<天候:晴れ/ガス>

小屋前のテーブルで朝食、朝日が昇るのを見てから、テント撤収、出発。予定よりも1時間遅れてしまった。今日の行程は将監小屋までなので、短い行程。歩き始めて直ぐに雲取山の山頂。富士山がよく見えました。雲取山避難小屋の温度計は、8時前で9℃を指していました。

これから飛龍山へ向かいます。途中三条の湯への道を分け、北天のタルに到着。刈払いがきれいにされていて快適だったが、笹藪の激しいところありました。この先は、桟道が整備され、快適に進む。飛龍山への近道を登り、山頂到着。苔がきれいなところだ。昼休憩は展望の効く禿岩にてのんびりする。目の前の和名倉山が大きく、唐松尾山、笠取山もすぐ前に見える。甲武信岳、国師岳あたりも目の前だ。ここからは延々と斜面をトラバース気味に登山道が付いている。途中苔むしたところ、笹原、シャクナゲ林を進む。シャクナゲの蕾はほとんどついていない。来年は外れ年だろう。トリカブト、ダイモンジソウが咲いている。やがて将監小屋が眼下に見えて来た。テント場は段々になっており、3張りほど先行者がいる。小屋近くにテントを張る。水場も小屋も前にあり、快適。今シーズンはコロナの影響で小屋は閉まっている。トイレは使えた。

9/23(水)行動時間10:20

将監小屋4:50→東仙波7:05→和名倉山9:20→造林小屋跡12:15→秩父湖P15:10

<天候:小雨/ガス>

テントをたたく雨音がする。幸いテント撤収時は雨がやんでくれた。雨具を着て、ヘッドランプを点けて歩き出す。テント場の上に向い急登を登るとすぐに将監峠。ここから神の神土に向かい、笹原を歩く。神の神土で白石山(和名倉山)方面に歩を向ける。途端に笹薮だ。まだ薄暗く、ヘッドランプを頼りに足元を照らすが、笹藪が激しく、地面が見えない。谷へ足を滑らせては大変なので、慎重に進む。1時間ほど笹薮と格闘。明るくなり、周りを見渡すと、とても雰囲気が良いところだ。

短く歩きやすくなった笹原を進むと西仙波に着く。岩稜地帯を尾根沿いに進むと、標識のない東仙波に着く。ゲジゲジが一杯いたので、少し進んだところで休憩。この先は、シャクナゲ林(相変わらず蕾は殆どない)、馬酔木林を抜け、苔むした奥秩父らしい登山道になる。川又分岐、二瀬分岐を和名倉方面に進む。二瀬分岐でザックをデポして身軽になって和名倉山へ。カラ松林、ダケカンバ、シラビソと林が変化して、やがて和名倉山の山頂に到着。山頂標識が新しくなっていた。記念写真を撮り、すぐに戻る。二瀬尾根に向かい歩き始めると、苔むしたいい感じのシラビソ林が延々と続く。一面苔に覆われた地面が今まで見たことのないスケールで広がっている。ここは一見の価値があると思いました。途中から進路を西に変え非常に歩きにくい沢を下る。そのあとはトラバース道(森林軌道の跡か)となり、二瀬ダムに急降下。足が痛くなったところで、秩父湖の周遊道路に出て長い吊り橋を渡り、二瀬ダムの堰堤を歩いて、駐車場に着きました。

なかなか歩きごたえのある、いいコースでした。

(新井浩 記)

【その他】きのこ・木の実山行

山域山名:秩父方面 陣見山・城峰山

期日:2020年9月30日(水)

参加者:L橋本 栗原 須藤 渡辺 新井勇 並木 斉藤

ツリフネソウの群落あり

行動記録:熊谷7:00⇒円良田湖周辺⇒陣見山8:30⇒陣見山出発9:00⇒ 城峰山P着11:50⇒昼食12:00⇒城峰山P発13:20⇒子の神の滝13:50⇒龍勢会館14:50⇒熊谷16:00

<天気晴れ>抜けるような快晴の熊谷を出発、途中花園の道の駅で斉藤さんと合流。

円良田湖周辺を半周して8:30に陣見山Pに到着。身支度後、登山開始、わずか10分程度で山頂に到着、テレビ埼玉放送局の名称板が有った。だが、山頂周辺には目的物であるキノコ・木の実が見当たらず早々に下山。

9:00間瀬湖方面に向け出発。途中、林道脇に薄紫色の花が盛りと咲いている「ツリフネ草」の群生に出会い、車を下りて観賞する。

また途中、所々で「アケビ」「マタタビ」を発見、これらを収穫し、秋の収穫を満喫した。9:30やや広い道に出ると藤の蔓を発見、藤の実の種が食べられると聞き驚くが、これらもがっちりと収穫した。「サルナシ」も発見し収穫。鈴生りのサルナシもありずっしり重い。道路反対側に大きなアケビが沢山なっている木を発見。落とさないように慎重に収穫した。薄紫になり、色が美しい。また途中、路肩の林内で沢山のキノコを発見・収穫、土産が増えた。タマゴタケは赤くて目立つ。丁度よい収穫時期だった。イグチの仲間のきのこもあった。

上2枚 大きなアキビを収穫

林道脇で鈴なりのサルナシを収穫

城峰山の手前で白いキノコ「アカアザダケ」(可食)の群生を発見、収穫した。ススキが穂を出し、萩の花が咲いている。11:50城峰山Pに車で到着、展望の良い所で昼食にした。

昼食後、収穫物の分配を行った。たくさん採れたアケビやサルナシ、キノコ、フジの実、マタタビ楽しく皆で分けた。

13:20帰路につく。13:50下吉田椋神社北の龍勢発射台の下の方、阿熊川にある「子ノ神の滝」を滝壺の下から見物、ここ数日雨が多かったため水量が多く素晴らしく立派な滝だった。主要道から直ぐでこんなに立派な滝があり、見学をお薦めしたいが、入り口が少し分かりにくい。14:50龍勢会館(道の駅)に立ち寄り後、帰り16:00熊谷に着いた。

上2枚色鮮やかなタマゴタケ(可食)

城峰山山頂近くまで車で行ける

阿熊入口の子の神の滝 水量が多く水しぶきが吹きあがり見事な滝だ

【ハイキング】白砂山 2020/10/11

山 域: 白砂山2139.8m(群馬県中之条町)

日 程: 2020年10月11日(日)

参 加 者:新井浩、駒崎、三島

行動記録:

野反湖登山口第5P6:10→地蔵峠6:55→堂岩分岐8:30一白砂山10:05/11:00→堂岩分岐12:05→八間山13:50→登山口P15:20

<天候:曇り>

駐車場で出発準備をしていると、誰か近づいてくる。なんと三島さんであった。御一緒しましょうと三人で行くことにする。周りの紅葉はちょうどいい頃で白樺が黄色く色づいていい感じ。登山口では中之条観光協会の人が、安全登山の案内、登山届の提出とぐんま県境稜線トレイルのパンフとハンカチを配っていた。出発前に記念撮影をして歩き出す。

紅葉した落ち葉を踏みしめながら、すぐにハンノ木沢。半分しかかかっていない簡易橋を滑らないように渡る。歩きやすい道を進むと地蔵峠。切明温泉への道を分けて白砂山方面へ進む。落ち葉の色が黄、赤できれいだ。周りの紅葉を見ながら地蔵山へ到着。何の標識もない。時折見える反対側の山の斜面がきれいに色付いている。堂岩山では雨具のズボンを履く。登山口で、ここから先は雨具を着けたほうがいいよとのアドバイスによる。

堂岩分岐から先は、登山道の両側の灌木がせり出してきていて露でぬれる。これが雨具を着けたほうがいいということだったかと納得。しばらく笹原を進むようになり、尾根が細くなってくると紅葉がきれいになってきた。特に北斜面が見事だ。ハイマツの緑の中に赤やオレンジの模様がきれいに散らばっている。斜面の一面とまではいかないが、なかなか見ごたえのある紅葉だ。青空だと映えるが残念ながらあたりはガスで真っ白。

紅葉を楽しみながら白砂山の山頂へ。山頂には単独の人が一人のみ。予定より早く着いたので、のんびり昼休憩する。山頂標識は新しくきれいになっていた。休憩後、堂岩分岐まで戻り、八間山へ向かう。時折小雨模様になるが、たいしたことはなかった。八間山への道は、多少のアップダウンはあるが、歩き易い道だ。笹原を歩く時間が長く、その中に紅葉した木々がありいい感じ。

八間山は無人で、相変わらずガスの中。ここから先は下る一方で、ガレた道を急降下。道が穏やかになると、左手に野反湖が時折見える。登山口近くになると、野反湖をバックにカエデなどの赤く紅葉した木々がとてもきれいで足が進まなくなる。このあたりが今回の山行で一番の紅葉ではなかったか。駐車場で三島さんと別れ帰路につきました。

(新井浩 記)

【ハイキング】東電歩道(野反湖~切明温泉) 2020/10/24-25

山 域:野反湖、秋山郷切明温泉

日 程:2020年10月24日(土)~25日(日)

参加者:新井浩、駒崎

行動記録:

10/24(土)野反湖1512m6:35→地蔵峠1665m7:20→西大倉山1748m9:35→渋沢避難小屋1082m11:30/12:10→馬ノ瀬トンネル1076m13:30→切明温泉853m15:20(最高地点高度1808m)

<天候:霧雨/晴れ>

まだ薄暗い駐車場に何台かの車が入ってくる。釣りの人たちのようだ。外の様子は小雨模様でガスで真っ白だ。上下の雨具を着けて出発。白砂山の登山口には、先々週と同じ中之条町の観光協会の人が居り、ちょっと話をする。ここから地蔵峠まではまだ記憶に新しい道だ。この辺りは標高も1500mを超えているので、紅葉はすでに終わり、落ち葉が一杯だ。地蔵峠から切明方面に進み、西大倉山の手前で白いものが舞ってきた。雪だ。標高が上がるにつて、木々の葉の上には薄っすらと雪が積もっている。登山道は、良く刈払いされているが、笹の片斜面は非常に歩きづらい。やがて青空が見えるようになり、山の上の方は真っ白になっているのが見える。振り返ると、晴れ間が広がった青空の下に野反湖が遠くに見える。

知らぬ間に西大倉山の山頂を通り過ぎたようだ。針葉樹林から広葉樹の森に替わって紅葉がきれいになってきた。ダケカンバやブナなどの黄葉で明るい森になった。この辺りが大倉坂と呼ばれるところであろう、西大倉山から渋沢ダムにつながる尾根道で、ブナ林がとてもきれいなところだ。紅葉は丁度いい頃で、どこをみても黄葉を中心に色付いている。柔らかな落ち葉を踏みしめて下っていくと、樹間に渋沢ダムが見えるようになってきた。平らになると吊橋を渡りダムの施設と渋沢避難小屋に到着。渋沢避難小屋は3人ほどで一杯の小さな小屋でした。ダムのそばで昼休憩。単独の人が居て、切明からピストンでここまでという、今日会った唯一の人でした。

ダムの堰堤を渡り、ここから東電歩道と呼ばれる、黒部の下の廊下に似ている、岩壁を削って作られた道になります。紅葉と落ち葉と青空とですごく感じのいい歩道です。水平道と言われるくらいほとんど平らな歩道だが、下を流れる中津川の谷底はかなり深く、灌木がなかったらかなり高度感がありそうだ。歩いて約3時間、紅葉を楽しみながらのハイキングには最適な道が続きました。途中トンネルや、小さな橋などもあり、楽しませてくれ、最後に吊橋を渡って林道に出て、切明温泉に到着しました。

10/25(日)切明温泉7:45→馬ノ瀬トンネル9:45→渋沢避難小屋11:30/11:50→西大倉山13:30→地蔵峠15:25→野反湖15:55

<天候:晴れ>

夜のうちは激しい雨音がしていたが、外に出てみると青空が広がっていた。今日は昨日歩いた道を野反湖まで戻る行程。切明温泉を後にして林道に入り、解りづらい登山道へ入ります。すぐに吊り橋を渡り、一気に150mほどの急登をこなすと水平道。昨日よりも紅葉が鮮やかになったように感じる。カメラを持った人とすれ違い、朝早く熊に遭遇したとのことなので、熊鈴をならしながら進むことに。

渋沢ダムで昼休憩する。この辺りも紅葉が鮮やか。大倉坂を上ると二人組に会う。切明から西大倉山までのピストンの人たちで、野反湖まで行って見たいと言っていました。西大倉山の山頂ははっきりせずこのあたりだろうと断定し、野反湖を遠くに眺める。対岸の岩菅山から延びる稜線はうっすら雪化粧している。この辺りはすでに落葉し、視界が良くなっている。歩きにくい笹が刈られた片斜面を進み、2度ほど小さな沢を渡渉し、地蔵峠から下りに入り、陽の当たる野反湖畔の駐車場に着きました。

野反湖から切明温泉までは一日コースで、車の回収をしなくてはならないので、一泊の往復コースになってしまいます。野反湖、切明温泉ともに交通の便が悪く、時間的にも費用的にも車での往復コースになってしまいますが、その分を差し引いてもとてもこの東電歩道は素晴らしいコースで、紅葉の時期に切明温泉とセットで楽しむにはとてもお勧めなコースです。

(新井浩 記)

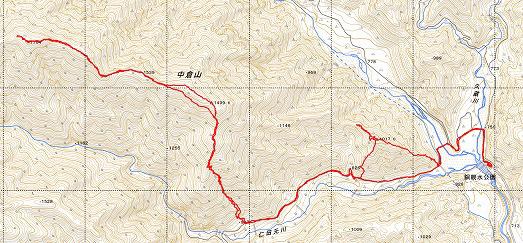

【ハイキング】中倉山、沢入山 2020/11/15

山域・山名:中倉山1530m沢入山1704m(足尾)

期 日:2020年11月15日(日)

参 加 者:駒崎、新井浩

行動記録:川本5:00→銅親水公園7:20→横場山8:40→中倉山11:35→沢入山12:35/13:35→中倉山登山口15:20→銅親水公園16:10

<天候:晴れ>

足尾銅山の山で2019年エアリアにはないルートだが、良い山と聞いて好天の日に行って来ました。

銅親水公園駐車場が出発点、駐車場は1台分空きが有り置ける(下山したときは路駐有)。出発すると足尾銅山跡の荒涼とした風景が目に入ってくる。2つの沢に挟まれた北西に伸びる尾根が今回のルート。その川原にかかる橋を渡り左へ進む。右に回りこんだところが横場山の登山口、とは言っても明瞭な登山道は無くススキ、エニシダ類、ノイバラ、実のつく枯れ草の中、上り難い斜面を直登する。上りきると草原台地(なぜか下にはコケが)になり展望が広がる。進むと三角点があり頂上と分かる。少し下ると中倉山への尾根が現れる。3本見える一番右がルートのようだ。進むとふみ跡は薄いがそれらしき道になってくる。やせた尾根になり右斜面が切れ落ちているところを通過し、ザレ場を巻き、動く岩場を乗っ越し進むと岩場の谷間にあたる。反対側に取り付くのは厳しそうなので止めて戻ることにする。横場山へ登り返して、下りやすそうな尾根を見つけて林道に入る。

林道から中倉山登山口へ、入り口には赤テープがありそこからジグザクに樹林の中を上る。トラバース道を左見て登りきると尾根上、木々が無いので一気に視界が開ける。数分で中倉山山頂、男体山、日光白根が見えとても展望が良い。予定より50分遅れで済み、風が無く天候が良いので、小休止後予定通りに沢入山(そうりやま)まで行くことにする。展望の良い尾根道です。少し下ると鞍部の笹原に1本のブナの大木(弧高のブナ)、休憩場所になっていて人が多いので写真だけ撮って通過する。

岩場、ガレ場、歩きやすい笹の道を緩やかにアップダウンして進む。波平ピークにのぼると沢入山が見え程なく到着。頂上はまばらな樹林の中、その先の笹原が休憩適地でお昼にする。我々が最後と思われたが、3人、2人組が後から来てさらに50m先のピークで展望を楽しんでいる様子。我われも後で行ってみる。皇海山、庚申山が良く見える。天気良く1時間もゆっくりしてしまった。帰りは来た路をブナの木で写真を撮りそこから巻き道を通り中倉山のピークは踏まないで戻る。はじめのロスがあったが予定より20分遅れで到着。

展望がとても良い山でまた行きたくなりました。風が強いときは避けたほうが良いです。 (駒崎記)

【縦走】西丹沢縦走(平野~菰釣山~加入道山)2020/11/21-22

山 域:西丹沢(菰釣山、加入道山)

登山形態:無雪期縦走登山(避難小屋泊)

日 程:2020年11月21日(土)~22日(日)

参 加 者:【 L 】木村、新井浩、駒崎

行動記録:

11/21 東松山6:00=山中湖交流プラザきららP9:05/9:40→高指山11:00→大棚ノ頭12:50→西の丸13:25→西沢ノ頭13:55→油沢ノ頭14:35→菰釣山15:30→菰釣避難小屋16:05

<天候:晴れ>

富士吉田料金所付近から晴れ渡った青空に富士山が大きい。山中湖交流プラザの駐車場に車を止めて出発準備。富士山の東側に雲がまとわりついており、西からの風が強いようだ。平野の街を抜け、高指山のカヤトの斜面を登る。マユミであろうか、赤い実をつけた木が青空に映える。

ひと登りで高指山に着く。風もなく穏やかな日で、登りでは汗をかくが、休んでいるとさすがに寒くなる。ここから冬枯した落ち葉が積もった尾根道をしばらく進む。緩やかなアップダウンを繰り返し、昼休憩を大棚ノ頭の手前の日の当たる斜面で取る。小春日和でのんびりしたくなる。ブナの木が多く、実がたくさん落ちている。実を割って中を食べるとアーモンドの味に似ておいしい。いくつか拾って今宵のおつまみを確保する。

この先は、大棚ノ頭、西の丸、西沢ノ頭、油沢ノ頭と小ピークをいくつも越えて菰釣山に到着。ここからは富士山が良く見えるが、西日で逆光のため写真では良く映らない。山中湖に光が反射して光っており、今まで歩いて来た尾根もずっと辿れる。行く手には畔ヶ丸が大きい。しばらく休んで、今宵の宿である菰釣避難小屋に向かう。空いているだろうか。

日が陰った東斜面を降りると見えてきた。こじんまりした避難小屋だ。ブナの木に囲まれているなかに建っていて感じがいい。中に入ってみると、満員のようだ。大勢の人が居る。何とか場所を空けてもらいもらうが、3密状態。換気のために窓を開けて、入り口の扉にも石をかって閉まらないようにする。人を数えたら5人。我々3人で8人だ。外で夕食を作って食べることにする。小屋前のテーブルを使い、キムチ餃子鍋。温まっておいしい。合間に拾ってきたブナの実を割るが、確率2割くらいしか身が入っていない。外でも意外に寒くなくて良かった。東に小田原であろう夜景が見えた。そうこうしていると更に3名到着して、1人は外にテント泊。避難小屋には10名が泊まることになった。定員は6名程度か。小屋の中のベンチに2名、テーブルの上に1名、板の間に7名。コロナ禍でも皆さん気を使わないようで、やきもきしたが、マスクをして寝ました。

11/22 菰釣避難小屋6:20→中ノ丸7:00→城ヶ尾峠7:35→モロクボ沢ノ頭8:45→ジャガクチ丸9:50→白石峠11:00→加入道山11:20/12:00→室久保川出合13:55→和出村バス停14:25/15:15=山中湖交流プラザ前バス停15:50→きららP

<天候:晴れ>

4時過ぎに起きて、外のテーブルでお湯を沸かす。出発は明るくなってからとして朝食、準備をする。6時前にはヘッドランプがいらなくなる程度に明るくなり、東の空がオレンジ色になってきた。皆さんそれぞれ出発して行き、我々も6:20に出発。歩いていると東の空から日が昇ってきた。

朝日のあたるブナの尾根道を進み、中ノ丸、城ヶ尾峠などを過ぎる。ところどころにブナの大木がある。モロクボ沢ノ頭で一休み。樹間に富士山が見える。ジャガクチ丸辺りで、行く手に大室山と加入道山が見えるようになった。やがて白石峠に着く。ここは去年の12月に大室山~加入道山を登った時に通ったところだ。加入道山へは0.5kmとある。ひと登りで加入道山に到着。加入道避難小屋を覗いてみると泊まった菰釣避難小屋と同じ作りだ。山頂の風の当たらないところで昼休憩をする。風が出てきて寒い。のんびり休んで、道志への道を下山する。

標高が下がるにつれ紅葉した木々が出てくるようになる。やがて林道に出て、道志の湯の前を通り、バス停へ向かう。バスは5分ほど遅れて来て、35分揺られて山中湖交流プラザ前で下車。900円でした。山中湖交流プラザの駐車場は何日停めても1回300円。山中湖の湖畔でほうとうを食べて、混雑する小仏トンネルを避けて、圏央道の相模原IC経由で渋滞知らずで帰宅しました。

(新井浩 記)

【ハイキング】高王山、戸神山

目的:眺望を楽しむ

山域山名:上州 高王山765.9m、戸神山(石尊山)771.6m

期日:2020年11月18日(水曜日)

参加者:L 木村哲也、SL高橋仁、黒澤 孝、斎藤順、須藤俊彦

行動記録

11月18日<晴れ>川本道の駅8:10=(関越道 花園-沼田)=発知ふれあい広場駐車場9:20/9:30-鞍部10:10-高王山10:27/10:47-鞍部10:56-戸神山11:25/12:45-石尊山観音寺-発知ふれあい広場駐車場13:35-リンゴ店-川本道の駅15:00

川本を少し遅れて車1台で出発。順調に走り玉原スキー場や武尊剣が峰が正面に見える畑地帯の駐車場に一番?に到着した。身支度を整えバードゴルフ設備のある発知ふれあい広場を通り抜け、なだらかな登山道を歩くと子持山が正面に見える鞍部に到着。緑の赤松、黄色いカラマツの木々を見ながら少し登ると高王山頂上に着く。頂上にはNHKと群馬TVの2本の塔がたち展望は良くない。ここにはその昔の山城があり、今も郭、土塁跡が残っているとの事、真田氏に思いを馳せる。鞍部に戻り戸神山に向かう。落ち葉の道は気持ちが良い。所々に赤く色付いた小さな楓が可愛い。山が小さいせいか間もなく先着2名の方がいる戸神山に到着。頂上は広く大山阿夫利神社に繋がる石宮と石灯籠が祭られ、360度の素晴らしい眺望がある。特に熊谷からとは違う赤城山と真正面から見る武尊山が美しい。谷川方面は手前の三峰山に隠れて見えないが白砂山から志賀の山々、浅間山が見える。2週間前に赤城山からみた時に比べ雪が少なく、白いのは日光白根山と朝日岳のみ。この日も暖かくシャツ1枚で気持ち良く時間を過ごす。石灯籠の隙間にぶりき箱があり中の登山記帳ノートにリーダが代表で記帳する。またその箱中に労作の360度の山々名を記したものがあり、あとから来た地元の方からのアシストと合わせて理解を深める事が出来た。また名を知らない小鳥が餌付けされていたのか、パンくずを置くとすぐに近づいてくる。

下りは12干支に合わせてそれぞれの石像がある古刹石尊山観音寺経由で あった。自分は田舎住まいのせいか、田舎の寺社を見ると色々考えてしまう。そこからは一般道を歩き駐車場に戻る。それから少し玉原の方に走り、みんなで玉原リンゴを試食、購入し、帰路についた。

(須藤俊記)

【ハイキング】四ッ又山・鹿岳

西上州の奇峰、鹿岳の岩と展望

山域:群馬県南牧村:四ッ又山(899.5m)・鹿岳 (1015m)

期 日: 2020年11月26日(木)

行 程:川本道の駅6:00=下仁田IC=南牧村下高原P7:20→大久保登山口7:40➝大天狗8:30→四ッ又山9:10→ママメガタ峠10:25/10:40➝鹿岳一ノ岳(南峰)11:50/12:30→鹿岳二ノ岳(本峰)13:00/13:25➝下高原P14:50=下仁田IC=川本16:40

参加:L高橋仁、大嶋、齋藤

下仁田ICから南牧村に向かうと、四つの鋸歯のような四ッ又山と、ラクダの背のような鹿岳が見えて来た。今日は、これぞ西上州の山という容貌の二つの山を存分に楽しもう。鹿岳登山口の手前に駐車してから大久保の四ッ又山登山口に戻る。大きな堰堤を超えて、豆潟峠への沢を左に分けて、右の沢を詰めて大天狗峠に出る。

300mの登りで少し汗ばんだので、一息入れてから急坂の尾根を登れば、山伏の石像が鎮座する四ッ又山頂に到着。下仁田の町並みが良く見える。ここからさらにPⅱ、Pⅲ、Pⅳと四つの峰をクリアして、落ち葉がかぶさった、滑りやすい急坂を激下りすれば、広い鞍部のマメガタ峠に下る。少しお腹もすいたので水分と、エネルギー補給をしてから鹿岳を目指す。

急な登りやロープの痩せ尾根を繰り返し、鹿岳南峰(一ノ岳)の東崖下に取りつく。ここから岩場を右に巻きながら鞍部に出る。先ず左の南峰(一ノ岳)に登って、昼飯タイムとしよう。木のハシゴを登り、岩を上り詰めて山頂に出る。大きな岩の上に摩利支天の石碑がある。西上州の稲含山、小沢岳、桧沢岳、そして赤城、武尊、榛名などを望みながら、湯を沸かし、ゆっくりとコーヒーと昼食をとる。

さあ、次は鞍部に戻り本峰(二ノ岳)に登ろう。20段の木のハシゴと鎖で岩の急斜面を登って本峰に登頂。「鹿岳山頂」標識のある山頂は、藪がうるさいが、少し先の岩場まで行くと、両神山、奥秩父、南八ヶ岳、浅間などの眺望がすばらしい。しばし山座同定を楽しん出から下山に掛かろう。

鞍部に戻り、南峰取り付きのハシゴの右側から南の沢に下る。ザレて滑りやすい道で何度か尻もちを突きそうになりながら杉の植林帯を下ると、沢道が大雨で流されて荒れている。赤布を確認しながらようやく下高原の無人家の脇を抜けて駐車場に着いた。(仁)

【ハイキング】榛名山

紅葉の榛名外輪山を歩く榛名山(相馬山)

山域山名:群馬県 榛名山(相馬山)1411m

期日:2020年10月27日(火曜日)

参加者:L須藤 大島 橋本 斉藤

行動記録:かわもと道の駅7:15=関越道駒寄スマートIC7:50=榛名湖湖畔の観光案内駐車場8:30/8:40-天目山9:50/10:00-松之沢峠10:50-ヤセオネ分岐12:00-相馬山12:30/13:10-ゆうすげの道14:10-榛名湖湖畔の観光案内駐車場14:50=渋川IC15:30=かわもと道の駅16:20

<天候:晴れ>久々の晴天に胸弾ませ、かわもと道の駅を定刻通り出発、距離が短いとのことで渋川ICではなく駒寄スマートICから一般道に入り登山口に向かう。伊香保を過ぎ紅葉の榛名湖湖畔の観光案内駐車場へ到着。ここで登山の装備を身につける。

登り始めるも急登、急勾配、木段が氷室山―天目山-七曲峠あたりまで延々と続く、樹林の間から榛名湖の湖面に写る峰々と紅葉、絵画を見るような景色に思わず立ち止まること度々。ヤセオネ分岐から相馬山へは急登で岩場、鉄梯子、鎖場が続き緊張感に溢れ、とてもスリリング。30分ほどで黒髪神社が鎮座する山頂に着く。関東平野を見下ろし、榛名山の山々見渡しながら小春日和の中ゆったりとした昼食をすました。そして、下山開始、下りの鉄梯子は怖い。ヤセオネ分岐からから一般道のゆうすげの道を渡り湖畔へ行く道を歩く。下から見る相馬山の山容は独特だ、榛名湖湖畔の観光案内駐車場へ到着した。今回の山行は紅葉、湖、それを取り囲む山々、青空、そして変化に富む登山道と最高に楽しめた一日でした。 (斉藤順記)

【ハイキング】奥武蔵 高山不動 関八州見晴台

目的:紅葉の高山不動、関八州見晴台を経て顔振峠を巡る山旅(埼玉労山ハイキング)

山域山名:奥武蔵高山不動、関八州見晴台、顔振峠

期日:2020年11月28日(土曜日)

参加者:L 黒澤 孝、斎藤順、橋本義彦(当ハイキング総L)、須藤俊彦他14名

行動記録

11月28日<晴れ>熊谷=西吾野駅7:20/8:20-萩の平茶屋9:15/9:22-高山不動10:00/10:10-関八州見晴台10:40/11:10-傘杉峠12:18/12:24-顔振峠13:05/13:15-吾野駅14:20/14:36

早朝故車は日和田山麓を通り西吾野駅に希望通りの時間に着いた。山に挟まれた高台の駅は強い北風にさらされ寒かった。順次参加者が集まり予定通り挨拶、組み分け、準備体操を行い、役員からいただいたお菓子を携え出発した。

我らの組は労山役員2名を含め6人である。萩の平登山口から民家の間を抜け、登山道に入る。途中で服装を整えつつ朝の木漏れ日が眩しい穏やかな杉木立の中を歩くと、やがて萩の平茶屋に着く。今はどう見ても廃屋にしか見えず、勿論人もいない。風が強い尾根筋を歩くと道は下り、半分くらい葉がついた大イチョウ前に出る。ここから枝先の紅葉した楓に挟まれた急な古い石段を上ると、高山不動本堂前に出る。この高山不動は1300年の歴史を持つ古刹で関東3不動の一つとの事、不動尊にお参りする。道なき時代にこれだけの建物を作った事に驚く。建物横を登ると風の収まった見晴台に着く。中央に高山不動尊奥の院が祭られ、東京、川崎、横浜の高層建物、光った相模湾、その右には丹沢大山が見える。東京湾の向こうに房総半島がくっきり見える。名前に恥じない景色を楽しみつつ、昼食。出発前に全員で記念撮影し、杉木立の中を下る。傘杉峠に近ずく頃からトレラン者との道の譲りあいが多くなった。聞くところによると翌14時までに100人近い人たちが100㎞を走破するとの事、若い人たちが羨ましいと共に怪我をしないように祈る。車道を歩き顔降り峠の休憩所でトイレ休憩。ここはお店もあり、休憩にぴったり。西に連なる武甲山、伊豆が岳、蕨山等が一望できる。休憩所脇から山道に入り、少し下ると舗装道にでる。国道299を横切り道は自然と吾野の町に入る。ここは吾野宿と呼ばれ昔は秩父と江戸 四谷を結ぶ拠点であり、今もその当時の家屋が残っているとの事。秩父往還として小川町、川越ルートしか知らなかったので、少し知識が増えた。

吾野駅で役員挨拶と解散式を行い、行事が終了した。我々は電車で西吾野駅に戻り、帰途についた。

今回のルートはそれ程タフなものではないが、歴史的なものもあり楽しかった。またご一緒した女性の皆さんは最後まで元気はつらつで、驚くと共に関心した。きっと役員さん達が前もってコースを確認、皆さんの体力に合わせ、設定されたのもその一助と感じた。

(須藤俊記)

【ピークハント】栃木県 日留賀岳

日留賀岳

山域山名:栃木県 日留賀岳

期日:2020年12月5日

参加者:L高橋仁 新井浩 駒崎 橋本

行動記録:熊谷5:00=羽生IC・東北道・西那須野IC=日留賀岳登山口7:30/45-日留賀岳11:45/12:15-日留賀岳登山口15:15/15:30=往路と同じ経路で熊谷18:00

<天気曇り>塩原温泉街を抜けて細い道を通り、小山さんの家の駐車場に着く。無料で登山者に駐車場を提供している。ありがたい。午後からよくなる天気予報に期待して準備をする。

南側に高い山がそびえるが前に登った高原山だ。駐車場標高は657mで日留賀岳は1848mなので約1200mの標高差だ。小山宅の脇から北に向かって登り始める。竹林を過ぎ、雑木林を抜ける。木々はほぼ落葉して落ち葉がくぼんだ場所には一杯積もっている。すぐに斜度が急になり、檜の暗い森を登る。

送電線鉄塔の下に出る。体が温まってきた。ここからは林道歩きだ。斜度のない林道を歩く。比津羅山の東側だ。林道終点広場標高1036mに着き、ここから登山道だ。平らな道を進む。落葉が沢山積もっている。やや下ってから緩い登りの道になる。辺りは落葉松林となる。すでに落葉した直径30cm、高さ20mほどの真っすぐに伸びた樹形がきれいだ。道に小さな朱色の実と黄色い殻が落ちている。ツルウメモドキの実だ。上を見上げると太いツルが落葉松に絡まっていた。

落葉で踏み後が分からない位で、倒木もありLはルートを見極めながら進む。途中から右に一度、大きく曲がり、尾根になった所で左((西北)に曲がり尾根を登る。ここに注意の看板があり、トラロープが張ってある。真新しいので最近道迷い事故があったのか。確かに道迷い場所の典型的な地形だ。ここからが一番の急坂だと地図にある。息を荒くして、太いブナの森を登る。

途中一息入れる。木々の間から北に日留賀岳が見える。結構白い。さらに登って行き、1400mを過ぎるころからは、だんだんと積雪が増えてきた。だが新雪で、落ち葉もあるので滑ることはない。檜に似たアスナロの森を抜ける。その上は落葉樹の明るい森で、道の左右に低い笹が生え、その上に新雪が積り、いい景色だ。晩秋というよりも、初冬の山行だ。道に張り出した灌木の雪を振り払いながら頂上を目指す。

1600mを超える辺りから上は、落葉した木々に霧氷がついて白くなっている。雪が深くなり、吹き溜まりには30cmほどの所もある。斜度はきつくなり、岩や、木の根も道に大きく出ていて丁寧に登って行く。2人の先行登山者を追い越し、私たちが新雪後の初登頂者だ。天気はやはり曇ったままだ。

そしてやや平坦の道を進んで、小さな石の祠のある山頂に着いた。かなり気温が低いが、風がないおのが救いだ。眺望はあまりない。ここで記念写真をとる。4人とも快調だ。雪の上にマットを敷き、昼食をとる。温かい飲み物が本当においしい。昼食で体を温めた後、往路を下る。

登り以上に滑らないよう注意し慎重に歩く。雪は滑らないが、泥や木の根が滑りやすい。一度両足をそろえた姿勢で足を前にもっていかれ、地面に座ってしまった。しっかり靴のグリップを確かめながら歩くようにする。西方に光が射している場所があるのに、下山中にそれが近寄ってこない。一度日が射したが直ぐに曇ってしまった。

ずんずんと下り、途中2回ほど休憩する。天気は予報よりも悪かったと思うが、風も無く、白く輝く霧氷の山、ブナの森が見られ、満足の山行となった。(橋本)

【ハイキング】赤城山(荒山・鍋割山) 2020/12/13

山 域:赤城山 荒山・鍋割山

期 日:2020年12月13日(日)

参 加 者:【CL】大嶋、須藤、相澤、黒澤、高橋仁、斉藤、橋本、赤坂、豊島、SL 石川、駒崎、新井浩、SL 木村

行 程:

熊谷駅→荒山高原→荒山高原→荒山→荒山高原→鍋割山→荒山高原登山口