埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

関東

【ハイキング】鐘撞堂山 地図読みハイク

地図をにらんでバリルートを行く

期日:2025年2月9日(日)

山域:埼玉県深谷市(寄居町、上里町)鐘撞堂山330m

行程:道の駅かわもと7:30=十二社登山口8:20→鐘撞堂山9:30/9:40→洞窟10:05/10:20→p237 11:00/11:15→円良田湖→特産センター11:40/12:20→猪俣城跡(P305)13:10/13:20→谷津池14:15→南飯塚1号池14:50→十二社登山口15:10=道の駅かわもと15:40

参加者:9名

高橋仁、浅見、須藤、相澤、大嶋、高橋武、高橋陽、福井、松崎

ホタル池、谷津池コースの南側の尾根の取付きにある十二社神社。新入会員の3人を交えた9人のにぎやかな山行が始まる。日が当たらないと結構寒い境内から尾根道を登る。地理院地図には無いが、立派な道だ。下山時の廃道取付点を意識しながら登るが、はっきりわからないまま桜沢コースの八幡尾根に着いちゃった。

ここからは登山道を歩いて山頂まで登ろう。時間が早いので思ったより静かだ。比企の山と秩父の山を展望したら、今日の目的のひとつ、蛇紋岩採掘跡の洞窟(*)を目指そう。円良田湖への下山道をちょっと下ると、右に入る踏み跡と赤布が見つかる。これを辿れば洞窟につながっている。

鐘撞堂山の西の沢筋にある、小さな山に5,6か所の坑道がある。落ち葉が吹込んだり、水が溜まっている洞もあるが、崩落などは無くてしっかりと形を保っている。蝙蝠が生息している洞もある。

ここから沢を渡って、北西の尾根に登り返して、237mピークを目指そう。地理院地図には道があるが踏み跡程度だ。途中に山火事の後みたいな焼けぼっくいがある。鞍部まで下ったらP237mに登って小休止だ。先は急斜面なので、鞍部に戻り、作業道から円良田湖に降りる。マウンテンバギーで遊ぶためのコンクリートの凸凹斜面がしつらえてあり、まるで雪山のように白い。

円良田湖畔を美里特産センターまで歩いて、ランチにしよう。うどんを注文する人、持参の昼食を食べる人。店のお茶と、皿に山盛りのふかし里芋をサービスしてくれた。食後は猪俣城跡へ再度登り返しだ。途中で単独の女性とすれ違ったと思ったら・・・。なんと深谷こまくさの深野さん。ここから猪俣城跡まで同行することになった。

炭焼き場を過ぎて猪俣城跡への分岐。踏み跡を辿り305mピークに出る。浅見さんが調べてくれた資料によれば、猪俣城の狼煙台の後らしき穴が残っている。

登山道に合流し、風が寒い北コース尾根から谷津池に下ろう。ここで3人がホタル池公園にショートカットして、6人は八幡尾根に登り返して十二社尾根分岐の下で南飯塚1号池に下る廃道を探す。

上からのぞくと、落ち葉で埋まっているが、道路の幅と思しき樹木のすきまが延びている。ここを辿ると、神社の後と思われる屋根瓦や石段のあとがある。地理院地図の建物マークと一致しているからこれが廃道に間違いない。これを辿って下れば、シノダケの密藪を突っ切って、1号池に飛び出た。道路歩きで十二社に戻り、ホタル池の3人を迎えに行こう。少し長丁場、長時間だったが、まあ、面白い山行だったかな?

(*)鐘撞堂の洞窟は、地元の人の間では国会議事堂の話や、小川のニッケル鉱山の話が混同されて、諸説あるが、日本鉱産誌の資料では、明治時代に相澤新兵衛が開発した相澤鉱山で、蛇紋岩(角閃石石綿:アスベストやタルクの原料)を昭和20年頃まで採掘されていた。蛇紋岩は早池峰、至仏山などの滑りやすい岩として知られている。磨くと蛇の皮のような紋様が光って美しい。秩父、西上州にも鉱床が有り、蓑山、大霧山の蛇紋岩は品質が良く、国会議事堂の床や壁の装飾用に使われている。1月4日「初山行は大霧山周回に(個人山行)」を参照する (高橋仁)

【ハイキング】大小山と多々良沼の白鳥(個人山行)

天狗の山と白鳥の沼

期 日:2025年2月7日(金)

山 域:栃木県足利市:大小山、群馬県館林市:多々良沼

参加者:高橋仁、赤坂、会員外4名

行 程:

熊谷ドーム8:30=多々良沼ガバ沼エリア9:00/9:20=足利市阿夫利神社10:00➝大小山(妙義山)11:00/11:15→大小山11:30→見晴台11:40/12:25→駐車場13:00=コメダ珈琲館林店14:20/16:00=多々良沼公園16:20/17:00=熊谷18:00

参加者:(6人)高橋 仁 赤坂 会員外4人

館林の多々良沼の白鳥を見たいと思った。行きがけに朝の白鳥とカモの大群を見てから、足利の大小山に登って、帰りの駄賃に夕日の白鳥を見て帰ろう。

というわけで、遅めの出発で多々良沼のガバ沼エリアに。オオハクチョウが数羽、凍った水面に動かない。給餌が始まった。おびただしいカモの大群が押し寄せる。こんなの初めて見る。

さて、大小山へ。フラワーパークのわきを縫って、阿夫利神社登山口へ。山頂下の大・小の文字板が駐車場からよく見える。男坂から見晴らし台に行くつもりが、途中の好展望所につられて尾根ルートに入ってしまう。

そのまま妙義山(地理院地図の大小山)313mヘ登って展望を楽しむ。風が強く寒い。大小山(地元で言う大小山:大・小の文字板の上のピーク)を経由して、梯子を下って見晴らし台に。ここは風も無いのでランチにしよう。崖の上に大、小の文字板が見える。

大小山は二つのピークに二つの名前が使われていて、紛らわしい。初めての人は「アレ?・・アレ?・・?」となってしまう。

女坂を下って阿夫利神社に戻る。あっけない山行だったが、好天、好展望でよかったし、帰りの夕日の白鳥が目当てだから、これでいいのだ!・

・・館林の「コメダ」で時間つぶしのお茶をして、過去の山行や、今後の山行の話に花が咲く。

頃合いを見て多々良沼の夕日の小径に向かう。思ったより人も少なく、沼に沈む夕日に浮かぶ白鳥とカモをゆっくりと観ることができる。クライマックスの日没は雲に隠れてしまったが、満足の一日を終えて帰路に着く。 (高橋仁)

【雪山ハイク】庵滝氷瀑(日光)個人山行

小田代原から庵滝の氷瀑へ

山 域:栃木県日光市 小田代ヶ原・庵滝

目 的:日光の小田代ヶ原のスノーハイクと、白樺の貴婦人、庵滝の氷瀑を見る

山行形態:スノーハイキング

期 日:2024年2月4(火)

行 程:(歩 CT5時間)

道の駅くろほね・やまびこ集合7:15=赤沼茶屋P8:40/9:00→戦場ヶ原9:30→小田代ヶ原9:50→弓張峠10:40➝庵滝11:40/12:45→弓張峠13:20→小田代ヶ原13:30→戦場ヶ原14:10→赤沼茶屋P14:45=道の駅くろほね・やまびこ16:00解散

参加者:(5 名) 高橋仁、他4名

日光の庵滝の氷瀑を見に行こう。ほんとは、雲竜渓谷の氷瀑に行きたいと思ったが、メンバーの高齢化もあり、雲竜瀑はちょっと敷居が高くなったかな?2019年の雲竜瀑

庵滝は一年前にも行ったところだが、メンバーが変わればまた違う楽しみもあるだろう。結氷も今年の方が進んでいそうだし・・・去年の庵滝

日光いろは坂を登る。除雪され雪は無いが路面が凍っているので慎重に走る。赤沼茶屋駐車場もすいている。今日は静かな山行が出来そうだ。戦場ヶ原、小田代原とチェーンスパイクで小気味よく歩く。

弓張峠の先から外山沢に沿ったトレースを辿る。雪に包まれた沢はとてもきれいだ。渡渉して右岸へ、また渡渉して左岸に戻る。前方に二つの黒い突峰が獄門のように沢を挟んでいる。あの下あたりが氷瀑だろう。二股で緑沢を分けて左の庵沢に入れば、すぐに氷瀑が表れる。地理院地図に1㎞ほど上流に庵滝の標記があるから、この氷瀑は庵滝ではないが、そう呼んで居るのかも知れない。

雲竜爆のような連続した大きなスケールは無いが、一点豪華の庵滝はやはり見事だ。向かって左の碧氷のカーテンは、その裏側まで「どうぞ、どうぞ」とばかりに見せてくれる。右のチムニー(煙突)状の氷の中は水が音を立てて流れ落ちている。氷のチムニーは、透き通った窓から、ちらちらと水のしぶきを見せている。動画だと面白いかも?

ゆっくりとランチをしたら来た道を帰るとしよう。雲が取れて霞んでいた、小田代原の「貴婦人」が白い肌を見せてくれた。男体ファミリーの山も見せてくれた。満足のスノーハイクを終えて日光を後にする。(高橋仁)

【ハイキング】百藏山 富士見山行(個人山行)

雨上がりの百藏山から富士山を

山 域:山梨県大月市 百藏山1003.4m

期 日:2025年1月20日(月)

行 程:東松山IC=中央道大月IC=市営グランドP8:30/8:50→浄水場登山口9:20→山頂10:50/11:50→大同山分岐→広場13:00/13:20→駐車場13:30=往路を戻る

参加者:高橋仁 赤坂 会員外5名

関越道を走る車の窓に雨粒がポツポツ。まあ、晴れてくるだろうと予報を信じて走る。圏央道に入ると奥多摩の大岳、御前山が見えて、富士山が朝日に輝いている。よしよし!これでいいのだ!

猿橋から桂川を渡り、市営グランドに駐車して東ルート登山口に向かう。振り返れば大きな富士山が、三ッ峠と御正体山を従えて輝いている。浄水場の先から、けたたましい鶏の声を聴きながら樹林の登山道に入る。沢筋の道を250m位高度を上げて、南東の伸びる尾根に乗ると、鎖混りの急登が始まり高度を稼ぐ。東の扇山への分岐を分けて左の百蔵山頂に到着した。

南側の木々の間から、丹沢から道志山塊、富士山、御坂山塊の展望が開ける。さすが、大月秀麗富岳12景の山だけはある。時間の余裕もあるので、1時間のランチタイムを取って、ゆったり、にぎやかに過ごす。

寒くなってきたので、下山開始。西コースはゆるい傾斜でゆったりと歩ける。大同山分岐から左に降りた尾根の先でもう一度展望を(富士山は雲にお隠れになったが)楽しんで、さらに下る。有料トイレのある百藏山広場で、トトロや真っ黒クロスケのモニュメントを眺めてから、グランド駐車場に帰る。

好天気、好展望、時間たっぷりの楽しい山行でした。(高橋仁)

【雪山ハイク】赤城山スノーハイク

抜群の展望満喫の赤城山

山 域:赤城山(群馬県)・黒檜山1827.6m、駒ケ岳1685m

登山形態:積雪期登山

目 的:積雪の赤城山を楽しむ

日 程:2025年1月18日(土)

行 程:

熊谷駅南口7:00=駒ヶ岳登山口P9:00/9:30→黒檜山登山口10:10→黒檜山(昼食)12:10/13:10→駒ヶ岳14:30→下降点→駒ヶ岳登山口15:30=熊谷18:10

参 加 者:( 8 名)ⅭL 高橋仁 SL 木村 相澤 赤坂 駒崎 瀬戸 髙橋陽 福井

アイスバーンの赤城道路を、真新しいスタッドレスタイヤで快調に登って行く。青空をバックに山肌の樹林が白く輝いている。今日の山行を予感させる眺めにワクワクする。新坂平を超えて、大沼を回り込んで駒ヶ岳登山口に駐車する。下の大洞駐車場は満車状態だ。冷たい風の中を、チェンスパやアイゼンを付けて湖畔道路を黒檜山登山口に向かう。

黒檜山の登りは岩の隙間を積雪が埋めて、岩ゴロゴロの道を避けて草の上にトレースがついていて、歩きやすい。猫岩で尾根上に出ると地蔵岳の左に富士山が迎えてくれて、みんなの歓声が!見下ろす大沼は、氷の上に風が造形した雪の風紋が鱗のようだ。

新しい顔ぶれの三人の女性が加わり、8人のパーテーはとってもにぎやか。山座同定にいそしみながら、一時間もランチを楽しんだら、駒ヶ岳に向かおう。黒檜大神の先で花見ヶ原コースの展望地に立ち寄ろう。駒ヶ岳から鳥居峠への稜線が良く見える。春にはアカヤシオでピンクに染まることだろう。急下りを慎重に下って・・、もったいないほど下って最低鞍部の大タルミから登り返して駒ヶ岳だ。地蔵のアンテナ群や結氷した小沼や関東平野の眺望を楽しんだら、左のミニ雪庇を眺めながら鉄階段の下降点に下ろう。いつもは雪融けでグチャグチャになる草地は、ラッキーなことに今回はきれいだ。鉄階段は踏板に雪がついて、足を置きにくい。ここは最後の注意を集中して下ろう。麓の笹原を抜けて、山行終了。満足、満足。(高橋仁)

【ハイキング】八束山(城山)・朝日岳 (個人山行)

八束山と朝日岳・変化のある城跡の山

期 日:2025年1月15日(水)

山 域:高崎市吉井、城山(八束山)453m・朝日岳450m

参加者:高橋仁 他4名

行 程:

八束山登山者駐車場8:25→虚空蔵堂跡8:40→浅間山→羊の足跡9:10→八策山9:30/9:45→西登山口10:35→朝日岳北登山口10:50/11:00→朝日岳北峰11:30→南峰(昼食)11:45/12:50→東登山口(落合集落)13:30→駐車場14:20

今日は、吉井三山(牛臥山・八束山・朝日)のうち二山を登る。

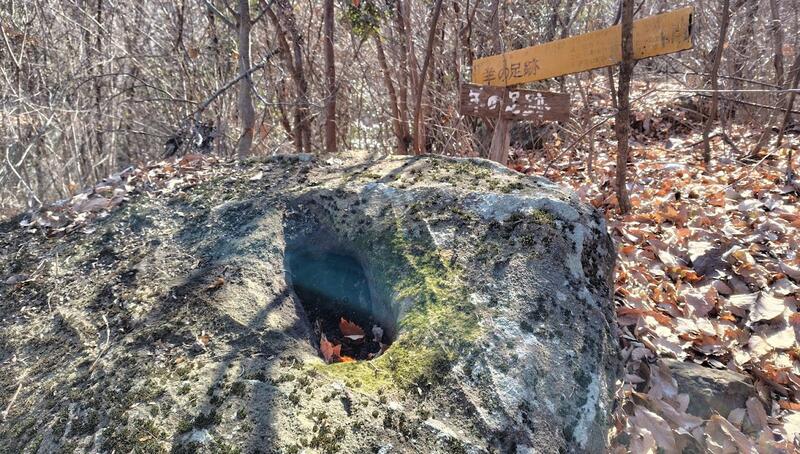

高崎市吉井塩のサトキン工場前の駐車場から北登山口に入る。沢筋から尾根に取り付くと灯篭や、礎石の残る「虚空蔵堂跡」に出て、その上の浅間山に登る。左手に牛臥山が樹林の枝越しに見え隠れする。350mあたりで、羊の足跡岩がある。

急坂を登って山頂に到着。地理院地図は城山だが、八束城があったので八束山(やつかやま)と呼ばれている。大した展望は無い。周りが切割に囲まれ、平たんに削られた山頂はいかにも山城跡といった山頂だ。

西登山口に向かって下山開始。次に登る朝日岳が良く見える。所々にロープの岩場が出てくるが、ロープ無しでも木の根や岩をつかんで下れる。

大沢川を渡り、「懐石やじま」の前に出たら、舗装道路を朝日岳の北側に回り込んで、北登山口から取り付く。樹林の尾根道を200mも登れば朝日岳北峰に到着だ。

ここも雨引城という山城跡で、切割や曲輪跡だろうか?小平地がいくつかある。南へ少し下り登り返せば南峰だ。少し先の岸壁の上の展望地でランチにする。ここから東にはさっき登った八束山とその東の牛臥山が重なって見える。吉井三山が東西に一直線に並んでいるのが実感できる。

展望を楽しみ、お腹を満たしたら下山開始だ。東に伸びた岩稜の尾根を、連続する岩の北側の巻きながら下るのだが、短いながら、ロープと鎖が次々と、というよりほとんど連続している。なくても下れるところも多いが、何か所かは頼らざるを得ないところがある。

今日一番の面白いコースで、下りなのに汗をかいてしまった。(冷や汗ではありません!)

東谷・落合集落から、舗装路を下り「懐石やじま」の前を通り、大沢川に沿った、伸びやかな牧草地や畑を見ながらサトキン前の駐車場に戻る。

【ハイキング】初山行は大霧山周回に(個人山行)

大霧山と寺社巡り

期日:2025年1月4日(土)

参加:高橋仁(個人山行)

熊谷6:30=二十三夜寺8:00/8:10=林道終点8:30ー粥仁田峠9:10ー大霧山9:40/10:00ー旧定峰峠10:30ー定岳寺ー定峰神社11:30/11:55ー四萬部寺12:20ー林道終点12:55=道の駅みなの13:30/14:10=熊谷15:10

朝の二十三夜寺はひっそりとしている。本殿の左から蓑山登山道を少し登ってみると登谷山、皇鈴山、二本木峠から秩父高原牧場の山並みが正面に連なっている。このアングルからの眺望はなかなかである。

車で三沢川に沿った林道を行けるところまで登ってみる。標高300mの鉱山舎屋の入口で方向転換して路肩に駐車。蛇紋岩(*)のかけらがゴロゴロとした林道を行くと登山道に変わる。

(*)磨くと蛇の皮のような紋様が表れる鉱石。明治時代に此処の蛇紋岩が国会議事堂の床と壁の装飾に使われたという。鐘撞堂山の蛇紋岩鉱山を参照する

沢筋の道を登り詰めると、明るく気持ちのいい牧草地が広がりその先に粥仁田峠への舗装道路も見えてきた。

【ピークハント】厳冬期の硫黄岳

厳冬期の硫黄岳は、厳しかった

横岳西の大岩峰(大同心・小同心)

山域山名:八ヶ岳硫黄岳(2760m)

期日:2024年12月20日21日

参加者:L木村 駒崎 橋本

行動記録:20日 熊谷5:00=関越道・圏央道・中央道=美濃戸口8:30/9:00-美濃戸山荘10:00-南沢-行者小屋13:05/13:35-中山展望台13:50-赤岳鉱泉14:35-赤岳鉱泉泊 21日 赤岳鉱泉7:30-硫黄岳9:50-赤岳鉱泉11:30/45-北沢-美濃戸山荘13:30-美濃戸口14:45=往路と同じ=熊谷17:00

20日<天気、晴れ>今日は天気が良いとの予報に期待して登山口を目指す。関越道、圏央道では、関東平野の西の山脈を見ながら、八王子JCからは左右の山脈を見ながら進む。途中で、左に時々富士山を望む。甲府盆地に出ると南アルプスや、秩父の山脈を見ながら進み、今日、行く八ヶ岳が次第に近づく。諏訪南ICを下り、20分ほどでカラマツ林に囲まれた美濃戸口に着く。付近には別荘なども点在する。ここで装備を付け、出発する。美濃戸山荘までは、緩斜面でカラマツ林や雑木林の中を歩く。車道は奥まで続き、登山道に平行している。雪はうっすらと積もっている程だが、日陰の雪は多い。斜度は緩く、さほど汗もかかないが、体が温めまる程度で、美濃戸山荘に着く。ここで休憩。沢に人工の氷柱が作ってある。ここまでは一般車も入れるので、駐車場には車が駐車している。アイゼンを付ける。少し歩いて、南沢登山道の入口があり、こちらに進む。積雪量も増す。登山道に入ると、ホテイランの案内板がある。亜高山帯の薄ぐらい暗い林床に生えるランだが、開花時期でないので印だけが雪の上に出ている。この辺からは落葉樹は無く、シラビソなどの針葉常緑樹の木々が密に生える亜高山帯の樹林で、この中や、空の開けた沢筋を登る。指先が次第に凍える。登るにつれ気温が下がってきた。沢を何回も横切る。沢には雪の綿帽子をかぶった岩と沢水の凍り付いた氷が沢音の中に佇む。沢に架かる橋は小さいながらもしっかりしていて安心した渡れる。雪は登るにつれ増える。道のトレースはしっかりついていて安心してそこを辿れる。平日のせいか、すれ違う人、追い越す人もいない。沢水も無くなり、空の開けた道に出て、見上げると大同心の岩峰が出てきた。さらに進むと東側の岩峰の稜線全体が見える。そして雪を被った黒い森を抜け、無人の行者小屋に着いた。南に阿弥陀岳、中岳、赤岳がはっきりと見える。東には、赤岳から北に続く横岳、そこに続くいくつもの岩峰が聳え立つ。

数人の登山者のいる行者小屋でゆっくりと休憩をとった後、赤岳鉱泉に向かう。中山乗越から、中山展望台に立ち寄る。行者小屋よりも周囲の山脈がさらによく望める。ここからは下り道で、アイゼンがよく効き快適に宿に向かう。宿の横では、鹿が出迎えてくれた。

赤岳鉱泉では、夕食の6時までゆっくり過ごす。同じ部屋の方が茨城労山の方と分かり、タケノコ狩り、海外登山などの話題で盛り上がる。パキスタンの男性とガイドも同室となり、この2人はアイスクライミングに来たという。6時から、山小屋の夕食では珍しくステーキが出て、ゆっくりと味わった。

21日<天気、曇、風雪>天気予報どおり、曇りだ。小屋周辺に風はあまりない。風雪が午後から強くなる予報で赤岳の予定を、硫黄岳に変更した。硫黄岳は、赤岳より140m低い。小屋横から道に入る。鬱蒼と繁る薄暗い森の中を進む。雪も多いがトレースはしっかりしている。小沢を2つほど横切る。水がちょろちょろと流れている。その後、赤岩の頭目指して、傾斜がきつくなり、道は右に左に折れながら高度を上げていく。針葉樹の森は濃く、暗い。時々、落葉樹もあり、そんな場所からは雪雲の下に、阿弥陀岳や、諏訪方面の街を見ることもできる。白黒の水墨画のような色のない景色だ。最近読んだ「登山と身体の科学」で「太ももの大腿四頭筋に力を入れて登る時に息を吐く方法が楽」とある。呼吸と歩行を関係づけて歩いていなかったので、これを意識して、登る。確かに、楽だ。肺に酸素の多い空気が頻繁に供給されるので、血中酸素濃度が高くなるせいかなどと考えることもできた。10kgほどのザックを背負い風の弱い休憩地点まで、若い2人にあまり遅れることなく歩くことができた。見上げる尾根には、強風がゴーと吹くが、休んだ場所は風が当たらなかった。尾根に上がると稜線で風が強いぞと、覚悟して登り続ける。赤岩の頭の鞍部に出ると、そこに木々は無く、吹き曝しの稜線で、一気に細かい雪片の混じった強風が吹きつけてきた。遠くの赤岳の山頂は既に雪雲の中だ。右にある岩山に向かって緩い氷雪の道を登る。道の脇を見れば、ハイマツもガンコウランも、シャクナゲも凍り付いている。高山の厳しい寒さに耐えている。岩稜帯は大岩の間を抜けて行く。指先がこの寒風で冷え、痛くなっている。八ヶ岳は凍傷も多いと山小屋の掲示で見たことを思い出す。岩の間を抜けると道標があり、平らな岩屑面が広がる。硫黄岳に着いた。寒風の中、手袋の凍える手でやっと何枚か写真を撮り下る。冬の厳しい硫黄岳には、登る人も少なく、出会ったのは数人程度だった。

登る時に休んだのと同じ場所で休む。そこは風も無く、腰を下ろしてゆっくりと飲むカフェラテの温かさが体も気持ちも温めてくれた。この後、登った道をひたすら下る。途中に、倒木が何本もあり、くぐったり、跨いだりしながら下る。倒木をどうにかしたいが、埼玉から来るには遠すぎる・・・などと考える。

赤岳鉱泉に着くと、登山者がやけに多い。テント張りの準備をしているグループもいる。この小屋の近くに8mほどの人口氷壁が作られている。登った形跡はない。休んでいる時間にも次々と登山者が登ってくる。ザックを見れば背中には、アイスクライミング用アックスを括り付けている。あ

休憩後、登りと違う北沢を下る。沢や樹林は南沢と同じようだ。ただ、沢の底は赤茶けている。火山由来の成分が沈着しているようだ。沢を渡る橋も整備されている。この下りのルートでも、幾つもの登りの登山者のグループとすれ違う。後日、赤岳鉱泉のサイトで知ったが、この日が、アイスウォール解禁日となっていた。車道に出る少し手前で、アイゼンを岩に引っ掛け転ぶ。どこも負傷せず、歩けて一安心した。橋を渡って車道に出た。後は車道を辿って、美濃戸山荘まで、順調に下る。ここで一休み。傾斜の緩くなった山道を下り、ほぼ予定とおり美濃戸口に着いた。

美濃戸口で八ヶ岳山荘の駐車料金サービスのコーヒーを、薪ストーブで暖まりながらいただく。体が外からも、中からも暖まり、厳しい冬山に登った充実感を感じることができた。後は、埼玉に帰るだけとなった。中央道の小淵沢から甲府位までは、左手に八ヶ岳、右手に鳳凰三山に繋がる山々が見えた。

(橋本記)

【その他の山行】きのこ木の実山行

サルナシ、マタタビがたくさん採れました。

山域山名:西上州 御荷鉾山周辺

期日:2024年10月1日(火)

参加者:L橋本 栗原 高橋武

行動記録:熊谷7:00=一般道=神流町8:50=県道71=西御荷鉾山投石峠9:15/

11:00 付近の植物(草木)の花、実、紅葉、植生、きのこ等を観察、ドングリ拾い等しながら西御荷鉾山中腹まで往復=西御荷鉾山南登山口駐車場・昼食休憩11:30/12:10、周辺のサルナシ収穫12:10/12:50=みかぼ森林公園13:15/14:30 公園内、付近を散策=

=往路を塩沢峠経由で帰る=熊谷18:00

<天気、曇>

今回は、神流川上流、神流町の御荷鉾山周辺に出かけることにした。ナビでは、秩父上吉田奥の土坂峠からのルートが最短とでたのでそのルートを通ったが、土坂峠は、舗装はされているものの、道幅は狭く、急カーブが連続する道でやや苦労した。峠を越えて、神流川を橋で横切り、十石峠街道を西に走り、直ぐに右折して急傾斜の車道を登る。みかぼ高原オートキャンプ場を過ぎて、尾根筋にある御荷鉾林道にT字路で交わり、東に、数㎞走って、目指す投石峠にやっと着いた。

ここで、支度する。周辺には、蔓が伸びているが、実はない。尾根を西御荷鉾山に向って登る。南面は、杉などの人工林だが、まばらで草が生えている。北面は、雑木林で、落ち葉が積もっている。ミズナラのどんぐりが沢山落ちている。紫のホウキタケの類が鮮やかだ。ツリバナの実が赤い。杉と広葉樹の落葉の中にきのこがぽつりぽつりと生えている。中腹の枯木にサルノコシカケの形の薄朱色のきのこが生えている。赤城山で見たマスタケだ。黄色のホウキタケの類も生えている。倒木もあり、なにがしかのきのこの類が生えている。粒は小さいが山栗が、こげ茶色に光っている。つい拾ってしまう。獣道がついているが、タヌキか。ホコリタケの群生もあるが、盛りを過ぎている。途中で、時間を見て戻る。

峠付近で、栗原さん、高橋さんがマタタビを見つけてくれ、一緒に収穫する。マタタビの蔓や葉を見分けられる目があると感心する。このマタタビは、今まで採ったマタタビよりも太く長い。親指ほどもある。また、熟して黄色くなった実を味見するとほんのり甘く食べられた。

西御荷鉾山南登山口の広場に戻り、ここで昼食休憩とした。広い駐車場で、トイレもあり、ゆったりできる。付近には2mほどの鉾の展示、石碑、休憩舎がある。ここからはよく見えないが、この山の南斜面に大の字の刈りだしがあるという。昔からの信仰の山であるという。

休憩後、近くにあるサルナシを発見。摘果鋏を使い、サルナシを収穫する。始めは、実が小さく、蔓が他の木に絡んでいて、良く見えず数個程度と思われたが、目をよく凝らして見たり、別の方向から見ると、次々に葉の後の実が見えてきて、その実も収穫できた。ほとんどは、まだ、固い実で熟していないが、柔らかい熟した実をほおばると、自生のものと思えないほどの濃厚な甘い味であった。

林道を、車で御荷鉾森林公園に移動した。公園とはいっても、駐車場と管理棟、トイレの簡単な施設しかない。この周辺を散策した。トリカブトが咲いている。落葉広葉樹が多く、カラマツなども生えている。紅葉が始まっている木もある。ヤマブドウが木々にからまり、登り高い所で葉を広げている。赤くなった葉もある。道の横にもヤマブドウが茂っている。実があるが、数粒しか付いていない。尾根筋を歩く。ここの枯れ木にキクラゲが生えていて、採る。

今回の、きのこ木の実山行では、マタタビ、サルナシを沢山収穫できた。きのこ、アケビは、もっと標高の低い山の方が、豊富だと感じた。

(橋本記)

【沢登り】冠岩沢

秩父浦山川冠岩沢

透明な水がほとばしる沢を楽しむ

山域山名:秩父浦山川冠岩沢

期日:2024年9月23日(月)

参加者:L 橋本 浅見 木村 駒崎

行動記録:熊谷6:00=冠岩沢入口P8:25-冠岩集落跡8:50-沢登り-稜線13:00-

大持山13:20/13:50-冠岩沢左岸尾根経由-冠岩沢入口P15:45=熊谷19:00

上:15m滝上部二股で 下:20m滝ー水量多く見事

<天気、曇り>朝の天気は曇っているが、晴れ間もでるとの天気予報で、計画どおり沢登りをする。

冠岩沢の入口で、車を道路脇に寄せて停める。沢装備を身に着け、出発する。「水量、多い」の話に沢を覗くと、前回の時の2倍位流れている様子だ。崖崩れがあり、草の繁った荒れた林道を、旧冠岩沢集落まで歩く。最近の雨で、道にも水が流れている。車道終点からは、橋を渡ると、登山道だ。沢側は明るいが右の杉林は暗い。倒木が何本もあり、跨ぐか、潜るかして進む。3戸ほどの旧冠岩沢集落には廃屋があり、生活用品が散乱放置されて物悲しい雰囲気だ。その脇を沢沿いに進み、入渓する。

まず、3mほどの滝があり、腰ほどの深さの淵の左をへつり、登る。冷たい沢水が下半身を濡らす。大岩、小滝、中滝を越えて登っていく。岩には苔が生え、深山の雰囲気だ。天気は相変わらずで、時々、陽が射して、暗い沢が明るくなる。大岩に太い桂の木株が生え、抱き着いているようだ。これも奥秩父の雰囲気だ。水量が多く、2mほどの高さの滝でも大きな水音を出している。4人で黙々と登る。2日前からの気温の低下と、沢の涼しさで、寒い位だが、どんどん高さを上げて行くので汗が出てくる。大きなヒキガエルが岩の上にいて少し驚く。樋状の滝もあるが両足を突っ張ると、フリクションも効き登れる。途中一息入れる。

さらに登ると、15mほどの高い滝が立ちはだかる。滝の右は、泥付きの急傾斜面、左も急傾斜のゴツゴツの岩の斜面。遡行記録を参考に、左斜面のルートを探すと、10mほど上に立木があり、支点となるので、ロープを出してこちらから登ることにする。50mロープを使い、順に登る。ビレイは浅見、リードは橋本で、ロープをはる。3mほど登り、右に移動し、少し登って、古いくさびを中間支点にして、その上に登る。そこにある径20㎝ほどの立木に支点を設置。セカンド駒崎、サード木村と登り、最後に浅見が登る。中間支点付近の大岩でホールドが取りにくく、やや手こずるが、登れた。ここでリードを浅見に交代し、上に支点を作ってもらい、順に登り、急登を登りきることができた。登った場所が、二股地点で、右と左に沢が伸びている。水は澄みきれいな沢だ。ここからは右の沢に登る。ここにも滝があり、その左を登って行く。滝には、時々、太陽の光があたり、白い水玉が流れ落ちるのが眩しい。

元わさび田と思われる所で休憩。石垣が積んであり、それらしい。だが、こんな山奥まできて栽培したのか、疑問が残る。登り始めると、錆びた有刺鉄線があり、危なかった。ワサビの盗難防止か、獣の食害防止か。水量は少なくなり、樋状のなめ滝が続く。石、岩、岩盤の岩石は水に濡れ、また、透明な沢水を通して、鮮やかだ。赤、薄緑、薄茶など。そして縞々の岩、地層もある。この付近は、秩父中古生層の岩石でチャートが多い。

上:入渓地点からしばらくは大岩が多い 下:樋状滝を登る

森の中の沢を登って行くと、高さ20mほどの幅の広い滝に達する。岩のゴツゴツを幅広く流れ落ち、薄日に照らされ、細かい水玉が白く輝く。ここは直登できないので左岸の尾根に登り、滝の上にでた。この後は、岩盤の上を水が流れる沢となり、左右の岩には苔、草が生えている。イワタバコなどもあり、この時期にはその花がない。そして赤い滝に着く。ここも右の尾根に出て、滝の上に出る。沢をつめると水流は細くなり、水は無くなる。そこからは、右の急な尾根に登り上を目指す。泥の急斜面を沢靴で歩くので、キックが効かず、立木を掴んだりして一足一足登り、遂に、稜線の道にでた。

せっかくだからと、大持山まで登ることにする。大持山山頂は、数人が休むのには十分な広さがあり、ここで沢装備を解く。沢水の冷たさと、2日ほど前からの気温低下で、体が冷え、陽射しのぬくもりが有難い。4人全員、元気に沢を登り切り、満足な沢登りとなった。

一休みの後、尾根を辿り、横倉山を過ぎた場所から右の尾根に入り、その尾根をひたすら下った。尾根から鳥首峠からの登山道に出て、駐車場に着いた。2時間ほどだった。

(橋本記)

下山の尾根は太い木々が多い