埼玉県熊谷市の山岳会 海外トレッキング、登山、山スキーなど幅広く活動しています。

関東

【ハイキング】太田金山・八王子山(個人山行)

太田の城山を歩く アルバム

期 日:2026年2月22(日)

山 域:太田市:八王子山184m、金山239m

参 加:高橋 仁、赤坂、他6名

行 程:晴れ

熊谷ドーム7:30=大光院(吞龍様)駐車場8:20→八王子山登山口8:35→子八王子山8:55→大八王子山9:10→道路取付9:25/9:40→親水広場→親水公園周回→金龍寺10:20→東屋10:40→山頂駐車場11:05→金山城跡・新田神社(山頂:昼食)11:30/112:25→山頂駐車場12:50→大光院13:30=往路を戻る=熊谷15:00

年末に雨天中止になった金山にリベンジ山行だ。大光院(吞龍様)駐車場からスバル工場の塀を見て歩き、金龍寺の先にある八王子山登山口へ入ろう。通行止めのテープが張ってあるが、道路工事用の物だから、潜り抜けて先へ登ろう。風も無く暖かいから、途中で上着を脱ぎながら、子八王子山を超えて大八王子山へ到着した。戦国時代には砦があったところだが今は何もない。

下山は、時計回りにぐるっと周回して道路に出たら、一時間歩いたので水分とエネルギ補給の休憩だ。南下の親水公園広場に下ったら公園を散策してみよう。園内を流れる小沢の湿地帯に水芭蕉が芽を出している。3月29日に太田水芭蕉まつりを開催と書いてあるが、今にも白い仏炎苞(花)が出てきそうな感じだ。一回りしたら金龍寺から金山に登ろう。

高齢者と後期高齢者の山グループは、低山とはいえ、本日二つ目の山に挑戦だ。暑いほどの陽気の中を汗ばみながら登り、東屋を過ぎて山頂駐車場へ出る。太田の町並みと深谷・熊谷・行田あたりが見渡せるが、春霞ではっきりしない。熊谷ドームらしき物が光って見える。

なだらかな稜線を案内板や説明版を読みながら、山頂へ向かう。復元された石垣の間を登って行けば月の池、日の池が現れて、本丸跡の新田神社が見えて来た。金山城は改めて歩いてみると、広大な敷地に大規模な城郭があったことが実感される。さて、ここでお楽しみのランチタイムにしよう。手作りの干し柿やミカンの砂糖漬やらが次々に配られて、お腹もいっぱいに。さてと、仕上げは本丸跡の新田神社を拝観して帰ろう。

来た道を戻り、金龍寺には下らず、大光院まで稜線をどんどん下って大光院の本堂裏に出たら、今日のハイクは終了。吞龍様を拝観して帰ろう。

(高橋仁)

【ハイキング】御堂山(個人山行)

5G(五爺)・ジジ岩とババ岩の山に行く アルバム

山 域:群馬県下仁田町:御堂山878.3m

期 日:2026年02月13日(金)

参 加:高橋仁、他4名

行 程:晴れ

道の駅しもにた集合8:00=西牧関所跡8:30→小滝9:20➝鞍部9:40→展望台10:00/10:15→鞍部10:30→第二展望台10:45/11:00→御堂山11:30/13:00➝鞍部13:40→小滝14:00→関所跡15:00=道の駅下仁田(解散)16:00

荒船山の帰りに、R254号の「食堂じいとばあ」のあたりから見える、二つの奇岩峰。御堂山山頂から複雑に連なる岩尾根の上に突き出た、ジジ岩、ババ岩と呼ばれる岩峰だ。今日の5G(五爺)は、この爺と婆をまじかに見るために、下仁田の御堂山に登ろう。

西牧(藤井)関所跡から作業道に入り、終点まで行ったら、枯れ沢のゴロ石の上をしばらく登ると小滝に出る。ここはロープの助けを借りて滝の右わきをよじ登る。雑木の中を登り鞍部に着いたら、左へ尾根をつたって行けば、岩場を慎重に回り込んで展望テラスに出る。今にも崩れ落ちそうな岩峰が二本並んで突き立っている。爺と婆の老夫婦が向き合って立っているかのような眺めをカメラに収めたら、稲含山、四つ又山、鹿岳、荒船山などの西上州の山並みを眺めてから鞍部に戻ろう。

さて、鞍部から少し先の分岐を今度は右に入って、第二展望岩に立ち寄ってみよう。帝釈岩につながる尾根をつたって、大きな岩場を左から回り込めば、第二展望岩に出る。ここは、ジジ岩、ババ岩とその先に物語山、荒船山、物見山から八風山などを望むビューポイントだ。

サア、残るは御堂山の山頂を目指そう。杉植林を抜けて、高石峠分岐を左に分けて、ずり落ちそうな急坂を木の根に掴まりながら登り詰めて、山頂に着いた。雑木越しに妙義山の岩峰群がすぐ近くに見える。中ノ嶽神社の「金の大黒様」が光っている。ここでゆっくりとランチタイムにしよう。5Gの四方山話に花が咲き、ついでに来月の山行日程も決めたら、そろりと下山にしよう。

ザレザレの急坂を慎重に歩を運んで、鞍部まで下ったら一息入れて、次の小滝はロープを使って下ろう。枯れ沢を過ぎて林道をひたすら下って、関所跡に到着。気温が上がり春の陽だまりハイクのような山行が終わった。(高橋仁)

【ハイキング】麻苧の滝 ろうばいの郷 妙義山石門巡り

妙義山を”いろいろと”楽しむ

麻苧(あさお)の滝、ろうばいの郷、妙義山石門

妙義山の奇岩、岩峰

場所:群馬県麻苧の滝、妙義山石門、ろうばいの郷

期日:2026年2月3日(火)

参加者:L 橋本 大嶋 栗原 白根 高橋

行動記録:熊谷7:40=関越道=麻苧吊橋駐車場9:10=麻苧の滝と周辺の見学9:20から10:10=松井田町ろうばいの郷見学11:50/11:10=中之嶽神社前駐車場/昼食11:45/12:15-石門巡り12:15/14:00=関越道=熊谷16:20

<天気晴れ>寒いが、晴れて赤城山、榛名山、西上州、秩父の山並がはっきりと見える。関越道、上信越道を渋滞無く快調に走る。妙義山が近づき、岩峰が空に突き刺さるような景色を見て、松井田妙義ICを下りる。横川駅、鉄道文化村を過ぎて、すぐに碓井川近くの駐車場に着いた。トイレあり、先客なく、ひっそりとしている。周囲の山々は陽に照らされているが対岸の山は北向きで暗い。支度をして出発する。麻苧大吊橋を渡る。渡って左の道を進む。山裾の池は全面結氷している。登り口の大岩の下には石の祠があり「銭洗弁財天」の石柱が建っている。この谷は信仰、修行の場であったらしい。ここからは沢沿いの山道に入り、斜度が増し、道にはかなりの落ち葉が積もっている。沢には直径数㍍の大岩が転がっている。日陰になり寒い。小橋を渡り、登ること10分ほどで沢の奥に白い氷瀑が現われた。全面結氷した高い(高さ40m)氷瀑だ。沢も凍っていて水は無く、滝下まで行く。滝の下の部分は数㍍幅の氷柱が重なり見事。上の方も氷瀑だ。左右の岩壁が垂直に立ち上がり黒々していて迫力ある。そこには灌木、枯草が生え、小鳥が飛び回っている。滝壺も凍り付いていて、透明な氷の下30cmほどまで見える。白く輝く素晴らしい氷瀑が見られた。

上:麻苧の40m氷瀑 中:寒い中よく登った 下:透明な氷柱

車で20分ほど移動して、ろうばいの郷に行く。丘陵地の丘にある広い蝋梅園で、休耕地を利用してろうばいの郷を作ったという。100m四方ほどの蝋梅園で、蝋細工のような薄黄色の花が咲いている。咲いている割には、香りが少ないのは気温が低いせいか。地面には福寿草が咲いている。陽射しを受けて金色に輝いている。風も無く、遠くに表妙義、裏妙義、鼻曲山を眺めながら、ゆったりと園を巡る。気持ちのよい、蝋梅園巡りだった。

上:穏やかに咲く蝋梅 下:春の陽を受け咲く福寿草は心も暖まる

今度は、30分ほど車で移動し、表妙義の中之嶽神社前の駐車場まで行く。途中には、妙義神社、もみじの湯、さくらの里などがある。金鶏山を過ぎると前に、迫力満点の鋭い岩峰の妙義山が立ち上がっている。駐車場でも岩峰が近くに見える。西方には尾根が平らな荒船山が見える。駐車場端のベンチで昼食を摂る。

昼食後、石門巡りに出かける。車道を300mほど戻り、山道に入る。ここからは急登で目的地の第四石門を目指して登る。男性3人は、険しいルートの第一石門、第二石門コース、女性2人は、直接第四石門のコースを登る。第一石門は、歩くのは難しく無く、頭上を見れば30mほどの上には岩がアーチ状になっている。登って石門を横から見れば、アーチの上の岩は40mほどの高さになっている。火成岩の岩の自然作品と言えよう。第二石門のルートはV字状で歩きにくい。ステンレスの太い鎖を掴み、足元を見ながら慎重に登り、下りる。雨で濡れた時は止めた方がよいだろう。女性グループと合流し、第四石門まで登る。景色がさらに素晴らしい。近くに岩峰が屹立し、近くの大砲岩、ゆるぎ岩、ローソク岩などが見える。遠くには、下の街、集落が見える。以前、登った記憶によれば、第四石門の横には、休憩舎があったと思う。しかし現在は土砂が溜まっている。土石流があったのだろうか。

上から 駐車場で 第一石門 第二石門 第二石門を下る 第四石門からの大砲岩、ゆるぎ岩

天気に恵まれ、訪れた場所を楽しめ、会話も弾み、昔の話、最近の話題など情報交換もできました。

(橋本記)

【その他】見学(小石川植物園 植村冒険館)

小石川植物園(東京都文京区)

植村冒険館(東京都板橋区)

上:メタセコイア林 下:梅林にて

見学場所:小石川植物園(東京都文京区) 植村冒険館(東京都板橋区)

期日:2026年1月27日

参加者:L 橋本 SL相澤 大嶋 栗原 白根

行動記録

熊谷7:45=電車=茗荷谷駅9:10-徒歩-植物園、温室等見学9:30/11:30-徒歩-茗荷谷駅11:40=池袋駅ビルで昼食11:50/12:30=板橋駅12:40-徒歩-植村冒険館13:00-館内見学13:10/14:20-徒歩-板橋駅14:40=熊谷駅16:20

<天気晴れ>寒いが晴れてよい天気になった。混んだ通勤電車に乗り、池袋駅に着き、この駅で地下鉄丸の内線に乗り換えた。地下鉄駅も相当に混んでいる。乗って2駅目の茗荷谷駅で下車する。市街地を15分ほど歩いて、東大付属小石川植物園正門に着く。途中下り坂には播磨坂さくら並木があり、桜開花の時期は華やかだろう。入園料500円を払い、入園する。地形的には、丘陵地の上と下でできている。面積は16ha(約200m×800mの広さ)あり、創設は1684年、徳川幕府の設けた石川御薬園だという。東京の真ん中に、これほどの広い森林地が残されており、貴重である。樹木、草を見ながら下の段の道を西に進む。冬なので、木々は葉を落とし、草は枯れている。高さ15mあろうメタセコイア林が直幹を青い空に伸ばしている。ヘツカニガキなど余り目にしない木々が大木となって空に枝を伸ばしている。上を見上げるので首が痛くなる。途中には、丘陵地の下なので、幾つかの池が点在している。今は冬なので昆虫はいないが春~秋にはトンボなども飛び交うのではと思った。更に進むと、日本庭園があり、梅林がある。白い梅、紅梅が咲いている。植え替えしていないのか、かなりの古木のようだ。近くには花しょうぶ園があり、手入れをしている。その西には、池、松、ツツジ、庭石で造られた立派な日本庭園がうららかな陽射しを受けている。近くに赤い2階建ての大きな建物がある。旧東京医学校本館だという。

ここからは、小路をたどり、高さ20mほどの丘に登る。植物園の最西部で、常緑針葉樹(桧など)の森で樹高も高くその中は薄暗く、山奥の森の中という雰囲気だ。向きを変え、丘の上を東に向かう。明るい落葉樹の樹林になる。カイノキなど、栽培種が中心だ。その隣には、プラタナスの大木の林で、太さ80㎝高さ20mほどもある。薄茶、薄緑の樹皮が綺麗な模様を作っている。プラタナスには種類が3種類ほどあり、その説明板もある。屋外の薬草保存園を回るも、草は枯れている。

日本庭園

最後に温室に入る。入るとメガネが曇ってしまう。ここには、熱帯性、亜熱帯性の植物が栽培、展示されている。ラン科の植物は色鮮やかな花を付けている。葉や茎だけでなく、花も実も、色や形が日本にある植物と違う。花が色鮮やかなのは、虫媒花で、長い時間をかけて進化してきたのだろう。また、小笠原の植物があり、絶滅危惧種のラベルがあり、植物園が自然保護の役割を果たしている。

園内には、鳥も多く、ヒヨドリ、メジロなども飛び交っていた。甲高い音で鳴く鳥がいたので声の主を探すと、鮮やかな青緑色のインコが数羽高い木の上に止まっていた。放鳥したのか逃げたのか、温暖化と植物園のおかげで自然繁殖しているようだ。

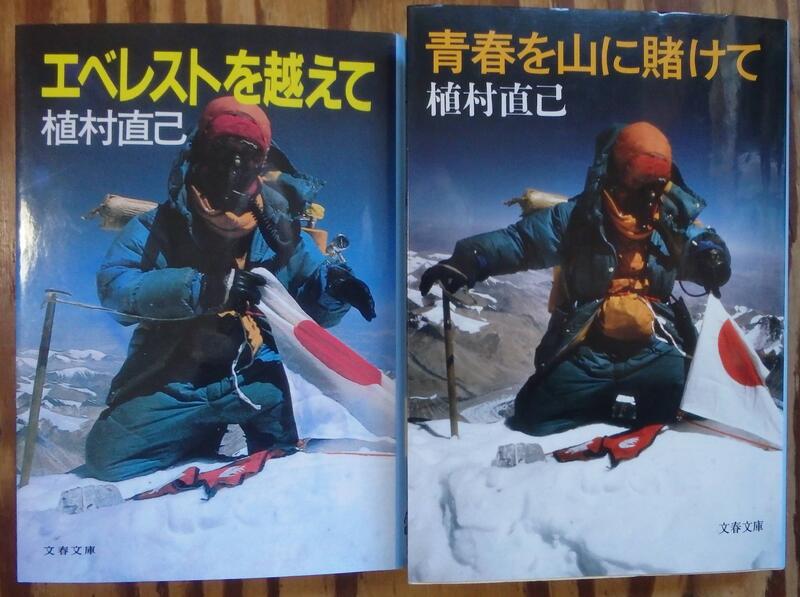

植村の著作2冊(文春文庫)

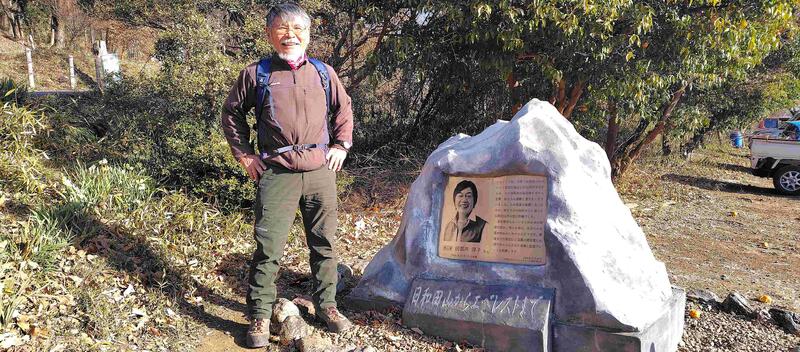

池袋駅で昼食を摂った後、板橋駅まで移動し、そこから15分ほど歩いて、板橋区加賀スポーツセンターに着いた。その建物内の植村冒険館(無料)の見学をした。10年ほど前は、民家の1室が、冒険館だったが、現在はここの3階のフロアが冒険館となっていて、広くなり、展示が工夫され見やすくなっている。始めに、15分ほど植村直己の冒険のビデオを見る。その後、フロアの展示物を見学。植村は1970年、北米デナリに登頂し、世界で初めて、五大陸最高峰登頂に成功した。1970年にはエベレストに日本人として初めて登頂(松浦輝夫氏とともに)、犬橇による、グリーンランド、北極点到達など、その冒険は突出している。使ったそりなどの展示があり、植村の冒険に触れることができた。植村の著作「青春を山に賭けて」「エベレストを越えて」(文春文庫)を読むと、さらに、その冒険の様子を詳しく知ることができる。

(橋本記)

【ハイキング】日和田山(個人山行)

日和田山から武蔵横手へ周回 アルバム

山 域:埼玉県日高市:日和田山305m、高指山332ⅿ、物見山375.3m

期 日:2026年01月26日(月)

参 加:高橋仁 他4名

行 程:

日和田山登山口集合9:00→日和田山10:00→高指山10:30→物見山11:00/12:00→北向地蔵12:30→五常の滝13:00→横手武蔵駅13:30=高麗駅→日和田山登山口解散14:40

5G(ファイブジー:五人の爺)の月例山行。今月は日高市の日和田山、高指山、物見山に登り、北向地蔵を拝んで、五常の滝を見て武蔵横手駅へ下り、高麗駅まで電車を使って、日和田山登山口に戻るという周回コースだ。と書けば、ずいぶん長く歩いたようだが、大したことは無い・・・。でも、体のあちこちにほころびが出て来た5Gにはこれくらいが適度な山行か?

駐車場の入り口にある田部井淳子さんのモニュメントに挨拶して日和田山に向かおう。外気温マイナス3度でも、歩き始めるとすぐ体が温まる。今回は男坂に挑戦しよう。岩場の連続を登り切れば、金毘羅神社の鳥居に出た。金比羅様はヒマラヤのシェルパ族の聖なる山「クンビラ」(5,761ⅿ)からきていると、エベレスト街道でガイドに教わったのを思い出す。眼下には鳥居越しに巾着田が良く見える。遠くを見れば、丹沢の山並みの西に、今日もきれいな富士山が輝いている。少し登れば日和田山頂だ。北東に関東平野が広がり、筑波山、スカイツリー、西部ドームなどがはっきりわかる。

写真を取ったら次の高指山に向かおう。かつて、NTT無線中継所があった高指山の山頂はフェンスに囲まれて入れなかったけれど、今はアンテナは撤去され、フェンスの一部が取り払われて入れるようになっている。建物は残っているが隣に山頂標が建てられ、広場が出来ている。ここも富士山が左に丹沢山塊、右に奥多摩の山並みを従えて堂々としている。

しばらく舗装道路を歩いたら、駒高集落の手前から右の尾根を辿れば、ひと登りで物見山に着いた。ここは大した展望は無いが、斜面が伐採されて、明るい山頂が細長く広がっていて、気持ちの良いところだ。まず、少し北にある三角点を確認したら、ベンチのある山頂に戻ってランチタイムにしよう。ポツポツとハイカーが登ってきて、にぎやかでも無いが、寂しくも無い物見山でゆったりと時間を過ごしたら、予定にはなかったが、北向地蔵まで足を延ばしてみよう。

暖かそうな毛糸帽子をかぶった3体のお地蔵さん、ポクッ、ポクッ、と良い音がする木魚、ガラガラと鳴る釣鐘のある北向地蔵から、五常の滝へと下ろう。少し舗装がくたびれた道路を下って現れた五常の滝は、見物有料になって、柵で囲まれてしまっている。入口は閉まっていて、誰もいない。水量も少ないので、今は閉鎖しているようだ。そのままスルーして武蔵横手駅に直行だ。隣の高麗駅まで西部線に乗り、高麗駅から日和田山駐車場に歩けば、今日の山行が終了だ。 (高橋仁)

【ハイキング】高尾山・小仏城山(個人山行)

奥高尾の氷花(シモバシラ)を探して アルバム

目 的:奥高尾の氷花(シモバシラ)と富士の眺めを楽しむ

山 域:東京都八王子市、高尾山599.3m、小仏城山670m

期 日:2026年1月23日(金)

参 加:高橋仁、赤坂、他2名

行 程:快晴

熊谷6:00=東松山IC =高尾山IC=日影登山口車場7:45→435m作業道入り口8:35→稜線北側道→大垂水峠(看板)9:00→北側道シモバシラ探し→高尾山頂19:40/10:10→もみじ台→大垂水峠10:35→一丁平展望台11:00→小仏城山11:30/12:00→日影駐車場13:20=往路を戻る=熊谷15:40

高尾山の氷花(シモバシラ)を観に行こう。旧甲州街道を小仏峠の手前、日影の駐車場からキャンプ場を横目に、城山への林道を登る。途中の作業道からトラバースして稜線の大垂水峠に出る。ここから高尾山へと続く「氷花(シモバシラ)の道」がある。すぐに青白い花々が迎えてくれる。初めて見る「シモバシラ」にみんなの歓声が上がる。 この間の冷え込みで大きく成長した花が、右から左からと次々に現れるものだから、なかなか足が進まない。

いくら写真を撮っても「これでいい」とはならない・・・。 が、 ようやく高尾山頂への石段が現れたので、今度は富士山の絶景を観なくては・・・! ビジターセンターの脇で富士山を見ながら、コーヒータイムだ。平日の早い時間でも人は多い。富士山の左は丹沢の山並みが全部見える。大室山や蛭ヶ岳、大山が存在感を主張すれば、富士山の右には、三ッ峠山や南アルプスの白銀が輝いている。今日の快晴の空に感謝!感謝!

さてと、今度は小仏城山に向かおう。北側の「シモバシラの道」ではなく上の道を歩けば、陽射しも暖かい。時々きれいな富士山を眺めては、ゆったりと歩こう。一丁平の展望台で一息入れて、あと一登りすれば小仏城山に到着する。茶屋の両側にベンチがいっぱい並んでいる。今日は空いているが、二年前に、景信信山から小仏峠を経て来たときは、人込みの中を、みんなで座れる場所を探し回った記憶がよみがえる。南の富士山を見ながらランチタイムをゆっくりと過ごしたら、北側の都心の町並みを眺望してから、日影駐車場へと下山にしよう。

舗装の林道をゆるゆると下れば、午後の陽射しがほっこりと気持ちいい。眼下に東京都の町並みを見ながら谷あいに下れば、往路で使った作業道の入口がある。ここからは、来た道をテクテク歩いて日影駐車場に帰れば、今日の山行は終了だ。まだ13:20だが、おかげできれいな氷花を見ることが出来たことだし、早出、早帰りは山の基本と心得て、帰路に着こう。 (髙橋 仁)

【ハイキング】比企の山と城跡(個人山行)

比企の山と城跡巡り アルバム

山 域:埼玉県嵐山町:正山165m 大平山179m

期 日:2025年1月12日(月・休日)

参 加:高橋仁、赤坂、他5名

行 程:快晴

熊谷ドーム7:30=嵐山渓谷観光駐車場8:30→小倉城跡9:00/9:20→正山10:00→嵐山渓谷休憩舎11:00→大平山11:30/12:00→駐車場12:30=博物館(菅谷城跡)12:45/13:50=往路を戻る=熊谷14:40

嵐山渓谷観光駐車場から槻川に沿った道路を歩けば「小倉城跡入口」の案内がある。杉林の斜面を登り稜線を南に辿れば桝形虎口に出た。発掘調査の様子がわかる展示などがある。たかが山城の跡・・・と思っていたら、想像以上に広域にわたる城郭跡だ。 掘切や土塁、石垣などを見ながら、下の大福寺に下ろう。

次は正山(塩山)165mに登ろう。急斜面に付けられた踏み跡程度の道を手と足を使って登る。山頂は雑木とシノ竹を切り払った広場になっているが展望は無い。まばらな樹林の中を南側から北側へと回り込んで下るコースは、赤布が有ったり無かったり、作業道が交錯したりで判りにくい。ジオグラフィカで確認しながら嵐山渓谷に下る。

月川キャンプ場を覗いてから、冠水橋を渡り、休息舎(展望台)で休息したら、大平山179mに登ろう。木段が続く道を一登りすれば、山頂直下の展望地だ。関東平野から都心の眺望はなかなかだ。スカイツリーもよく見える。ここでゆっくりとランチにしよう。正山(塩山)は誰もいなかったが、こちらは結構ハイカーが多い。嵐山渓谷とセットで歩く人たちか?武蔵嵐山駅からのアプローチが近いのも人気なのかも?

さて、駐車場に下山したら、嵐山史跡の博物館・菅谷城跡を見学しよう。菅谷城は山城ではなく平城だが、堀を巡らし、掘った土で土塁を積んだ廓(くるわ)がいくつもある。13ヘクタールの広大な敷地で、博物館はその一角にある。

企画展「東山道と鎌倉街道」などを見学して、畠山重忠が居城したと伝えられる菅谷城跡を見学して、今日のハイキングは終了。風も止んで穏やかな一日を楽しめた。 (高橋仁)

【雪山ハイク】赤城山(黒檜山・駒ヶ岳)

新年スノーハイクは赤城山 アルバム

山 域:赤城山(群馬県)・黒檜山1827.6m、駒ケ岳1685m

登山形態:積雪期登山

目 的:積雪の赤城山を楽しむ

日 程:2026年1月7日(水)

参 加:(8名)L高橋仁 SL木村 須藤 相澤 赤坂 駒崎 髙橋陽 渡部

行 程:曇りのち晴れ

熊谷駅南口7:00=駒ヶ岳登山口P9:30→黒檜山登山口9:50→黒檜山(昼食)12:10/12:50→駒ヶ岳13:50/14:05→下降点→駒ヶ岳登山口15:00=熊谷18:00

赤城道路の雪はほとんど解けている。大沼も全面には結氷していない。今年の積雪はまだ少なそうだ。赤城神社の先の黒檜山登山口駐車場は氷点下6℃。アイゼン、軽アイゼン、チェーンスパイクと、それぞれが用意した装備を付けて出発。雪は少ないが、岩の間で堅く締まっているので、思いのほか歩きやすい。猫岩を過ぎるころには体が温まってきて、汗ばむくらいだ。

予報通りの曇り空で展望は無いが、雲の上空はほの明るく、天気回復の予感がする。何組かに抜かれながら、ゆっくりと登って稜線分岐に着いた。そのまま山頂の先の展望地まで行こう。展望があるかはわからないが「待てば海路の日和あり」・・・風も静まって来たことだし、ゆっくりランチにしよう。

珈琲やカップ麺をすすっているうちに、面前の雲海のかなたに、雪の山脈が浮かび上がっては雲に消える、消えたかと思うとまた浮かび上がる。何とも不思議な光景が広がってきた。北から西に、谷川連峰、苗場から草津白根と、どれがどのピークと確定しにくいが、海のかなたに白銀の山稜が浮かんでいるような眺めに見入っていると、「こっちにも山が見える」の声に振り向けば、日光連山が雲間に浮かんでいる。頭上と周りは雲に包まれてはいるが、遠くの2000m級の山は雲の上に存在感を示しているようだ。

時折差し込む薄日は天気の回復を確実なものにしている。さて、駒ヶ岳に向かおう。駒は馬、今年の干支の山だ。オオタルミに向けて急な木段を下り、樹林の中を登り返せば駒の山頂だ。振り返れば、どっしりとした黒檜山と、今歩いてきた稜線が全部見渡せる。霧氷(樹氷)に飾られた木々は桜の花が咲いたかのように美しい。絶景を楽しんだら、下山開始だ。南面が崩れた稜線から笹原に下り、下降点から鉄階段を下ろう。雪が少ないので順調に下って、大洞駐車場に到着。

赤城神社の赤い橋の架替え工事が完成したので、渡り初めをして、初詣をしてから、登山口駐車場へ帰ろう。残っている車は我らの2台のみ。傾きかけた日差しの中を帰路に着くことにしよう。(高橋仁)

【ハイキング】荒船山(相沢コース)

荒船奥壁大氷柱と艫岩の眺め アルバム

山 域:群馬県下仁田町:荒船山1422m

期 日:2025年12月27日(土)

参 加:Ⅼ高橋仁 SL木村 花森 駒崎 瀬戸 高橋陽

行 程:晴れ

花園6:30=下仁田=三ツ瀬=相沢登山口(585m)8:20→氷柱分岐9:20→奥壁大氷柱9:45/10:00→分岐10:20→中ノ宮→相沢分岐→艫岩11:25➝奥宮石祠(小沢の手前:昼食)11:40/12:20→艫岩12:30→相沢分岐➝中ノ宮➝氷柱分岐13:30→登山口駐車場14:00=往路を戻る=川本16:00

今年の登り納めに、まだ歩いたことが無い相沢コースを登ろうと準備してたいたら、奥壁大氷柱の記事が目に留まった。氷結は2月頃かなと思うが、偵察をしておこう。相沢集落の最奥、荒船神社奥院の下の駐車場から杉の登山道に入る。気温は氷点下5℃

大氷柱入口の岩の間を下るところを見逃して、少し先から左に入れば、下の方に踏み跡が見える。これを辿って尾根を登れば奥壁の下をトラバースして大氷柱が見えて来た。この間の冷え込みで氷結が始まったらしい。期待してなかったご褒美に「ラッキー!!」

思い思いに写真を取ったら、艫岩は風が冷たいので窪地に移動してランチにしよう。小沢の手前に水神社石祠がある。ベンチになる倒木もあるのでここでゆっくりしよう。マップを見たら、この小沢が奥壁の上にあり、氷柱の源流となっているようだ。(訂正追記:源流はもう一本先の小沢でした) さて、山頂の経塚山をどうしようか?

爺(仁)は脊柱管狭窄症が悪化して足が重いので、「あとからゆっくりついていくから、皆さんはサッと登ってサッと降りてくればいいから」と提案するが、「経塚は展望も無いし、何度か登っているから、そこまでして登ることも・・・」と優しい言葉が返ってきた。今日は思いがけず氷柱も観られたし、経塚はカットでよしとするか?

ということでもう一度艫岩の眺望を眺めたら下山しよう。チェンスパや軽アイゼンを付けて、急坂をどんどん下れば、あっけなく登山口に着いた。時間があるので下仁田自然史館に寄ってみたが、「本日から年末年始休館」・・ということで道の駅しもにたに向かう。ここも目当ての「下仁田ネギ」は完売していた。そんなこんなで、川本到着はまだ明るい16時となった。

(高橋仁)

【ハイキング】鎌抜山(個人山行)

下仁田クリッペ(根なし山)の鎌抜山 アルバム

山 域:群馬県下仁田町:鎌抜山752m

参 加:高橋仁 他4名

行 程:晴れ、風あり

下仁田町ホタル山公園駐車場集合8:00→吉崎バイパス→千沢集落→林道入口8:50→作業道入り口(登山口)9:40→稜線→581mピーク10:20→鎌抜山752m11:30→725m鞍部(昼食)11:50/12:50→581mピーク13:35→登山口14:00→林道14:20→公園駐車場15:00→道の駅しもにた(解散)15:30

上信道を下仁田に向かう車窓から見た榛名山は、白く雪化粧している。昨日の総会記念ハイク(雨で掃部ヶ岳を中止)では、まったく雪が無かったから昨夜から今朝に降った新雪だろう。ほたる公園の駐車場はまだ新しく、ヘリポートを兼ねて作られている。ここから四ッ又山、鹿岳、遠くに浅間山、妙義山、大桁山と鍬柄岳などが見渡せる。この上のキャンプ場は御嶽山の登山口でもある。

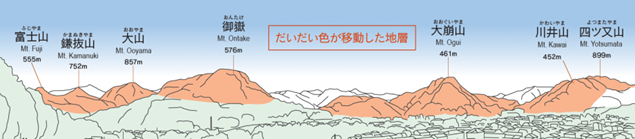

11月10日の小沢岳の帰りに、下仁田自然館で、下仁田クリッペ(根なし山)の事を学習した5G(五爺)。 おさらいをすれば、

クリッペは、衝上断層によって押し出された岩体が浸食によって孤立した地形を指します。これは、古い地層が新しい地層に覆われることによって形成されることがあります。下仁田町役場から南に見える山々は、下図のオレンジに塗られた山頂部が下の地層と違っていて、大地の運動によって移動してきたと考えられています。このような現象で出来た山々をクリッペ(根なし山)といいます。山頂部の地層がどこから移動してきたのか、まだわかっていません。(大陸東縁?)

今回はHさんの計画に基づいて、四ッ又山、大崩山、御嶽山、大山、鎌抜山、富士山などのクリッペの中から、鎌抜山に登ることになった。今日のコースからは、これらの根なし山を全部眺めることが出来る。

ほたるバイパスから千沢地区へ入り、林道から大雨で崩落した作業道へと分け入り、沢を詰めて稜線に登る。富士山453mから岩山555mを経て鎌抜山752mへと続く稜線に出れば、心もとない踏み跡がある。581mピークあたりから、小沢岳の突峰、クリッペの大山、遠くに稲含山などが見え隠れしてくる。地理院地図からは読み取れない小さなピークや支尾根があって、滑りやすい急登のアップダウンや、ルートファインデングを強いられる。稜線の左側は急峻な崖になっていて、気を抜けない。

「稜線に出れば、鎌抜山までは踏み跡を辿って楽勝」かと思ったら、まったく期待外れだったけれど、それはそれで、なかなか面白い山行になった。やせた稜線はまさに鎌の刃を思わせる山容で、「鎌抜山」のネーミングに納得した。山頂は三角点も見つからず、山頂標も何も無い。樹間越しに前橋、渋川の町並みと赤城山が望めるが、大した展望でも無く、東から吹き付ける風が冷たいので、少し戻った鞍部でランチタイムにしよう。

気が付けば1時間もゆっくりしたので、腰を上げて下山にしよう。支尾根に迷い込まない様に確認をしながら、滑る激下りを慎重に戻ろう。荒れた仕事道、林道、千沢集落を抜けて、ホタル公園に戻った5Gメンバーの顔には少しばかり疲労の色と、充足感がにじんでいた。

(高橋仁)